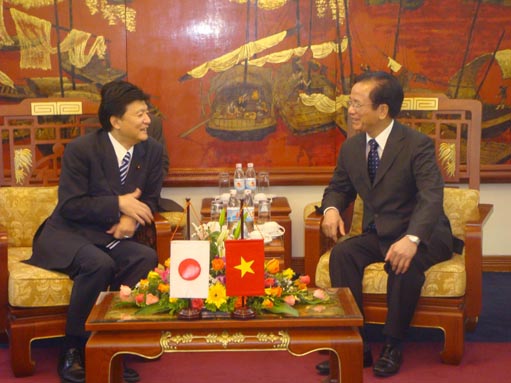

フック計画投資大臣とはこの一ヶ月の間に北京、東京、今回のハノイと3度目の会談となり、なごやかなうちに、資源開発、経済連携協定、原子力開発協力などの協議を行いました。 |

私たちの国にとって絶対に確保しておかなくてはならない最も重要なもの、それは「資源」です。日本固有の資源は必要量に対して極めて少なく、大部分を外国

からの輸入に頼っています。従って資源を持つ国との関係を良好に保ち、必要な種類と量を確保する為の資源外交は、まさに国家運営の基礎となる死活的重要事

項となる訳です。

私は、この資源外交を担当する経済産業省の副大臣を務めており、今号では、12月の初めに訪問しましたベトナムについて報告させていただきます。

◆ ベトナムとの第1回資源対話

今回のベトナム訪問は日本への石炭の確保と新たにレアアースの交渉を行うことが目的です。私が現地に出張し、日・ベトナム間で第1回目

となる「石炭・鉱物資源対話」という会議を開きました。日本側は私とともに関係省庁職員とベトナムと資源取引がある日本の商社の方々等の総勢30名を超え

る訪問団となりました。一方、ベトナム側からも商工省のクアン副大臣を筆頭として、国営資源管理会社であるビナコミン社の会長・総裁以下多数の関係機関職

員が参加し、具体的な交渉、提言も含めた対話を行いました。

◆ 日本の電気の4分の1は石炭発電

まず、皆様は「石炭」と聞くと何を連想されますか?炭鉱閉山の暗いイメージ?それとも蒸気機関車?いずれにしても、現代では縁遠いものに感じます。しか

し、日本では、我々が使用している電気の4分の1は石炭発電によるものです。つまり、街路灯の4本に1本、新幹線の4本に1本は石炭の力で走っているので

す。

それでは、石炭はどこから手に入れているのでしょうか?残念ながら、わが国はほぼ全量を海外に頼っております。映画「フラガール」のように、国内の炭鉱

は、かつては八百以上ありましたが、ほとんどが閉山し、今は北海道の釧路に一つだけを残すのみとなりました。現在、日本への石炭はオーストラリア、インド

ネシア、中国、ロシア、カナダ、ベトナムなど、10ヶ国以上からはるばる海を越えて運ばれています。

◆ 無煙炭とベトナム

その石炭の状況に最近は異変が生じております。つまり、いままでは雑魚といわれていた、いわしが急に捕れなくなり鯛より高価になるように、石炭も中国や

インドのような新興発展国が急激に使用量を増やしているため、不足感が急速に高まっております。特に、特殊な石炭である、「無煙炭」と呼ばれる石炭は、読

んで字のごとく、燃えても煙の出にくい石炭で希少価値が高いものです。鉄鋼業界やセメント業界にとり、無くてはならない生命線です。

わが国は、この無煙炭を中国、ベトナムなどから輸入しておりましたが、中国国内の使用量が急増しているため、中国からの輸入が減少しております。このた

め、実はベトナムからの供給確保はわが国の至上命題なのです。

◆ 総合的な外交努力が実を結ぶ

|

| 大きな成果を上げた第1回資源対話 |

ベトナムでは、これまでわが国が積み上げてきた信頼関係が一番の強みになっております。日本がかつて地下深くまで石炭を採掘することから得た石炭鉱山の

保安技術や、ガス爆発を予防するための技術、更には、環境保護のための技術等、様々な分野で協力を行ってきました。

例えば、ハノイより車で2時間程の所に、ハロン湾というユネスコの世界遺産の風光明媚な海岸があるのですが、かつて、この孔雀色の素晴らしい海が石炭鉱

山からの墨汁のような、どす黒い水で汚染されておりました。これを日本の技術で、汚染水を排出させないことに成功いたしました。また、わが国のODAで大

型の石炭火力発電所を建設したり、渡し船しか交通手段がなかった海峡に長いつり橋をかけたり、ベトナムの人達の生活を支えるような事業を行って参りまし

た。

◆ 人との触れ合いが一番

|

| 盛り上った歓迎レセプション |

今回初めてベトナムを訪問し、私が一番嬉しかったことは、ベトナムの人達が日本に対してとても好意を持ってくれている

ことが肌で感じられたことでした。

国と国との関係は人と人の関係でもあります。お互いが親近感を持てるような外交環境を作ることが何よりも交渉において有効なこと

は言うまでもありません。私たちも会談を終え夕方からの歓迎レセプションでは大いに盛り上がり、最後は日・ベトナム双方入り乱れて

の楽しいひとときを過ごしました。そして私たちは友人となったのです。

ベトナム資源外交の次回はレアアースについて報告させていただきます。

| 新 藤 義 孝 |