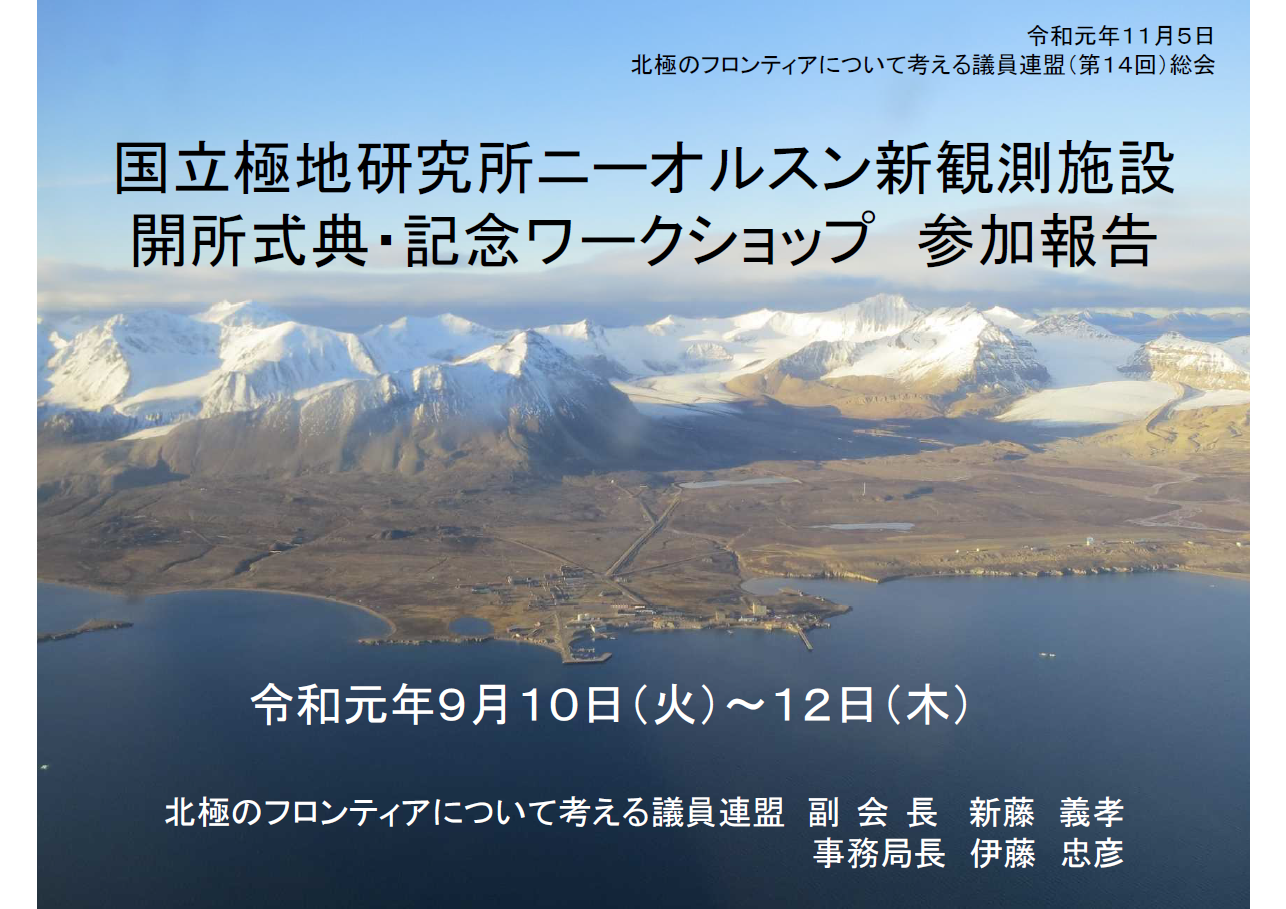

11月5日、「北極のフロンティアについて考える議員連盟」を開催し、9月に出張したノルウェー領スバールバル諸島スピッツベルゲン島ニーオルスンの国立極地研究所(極地研)の新観測施設開所式典と記念ワークショップの参加報告をいたしました。

〇国立極地研究所(極地研)の新観測施設開所式典と記念ワークショップの参加報告

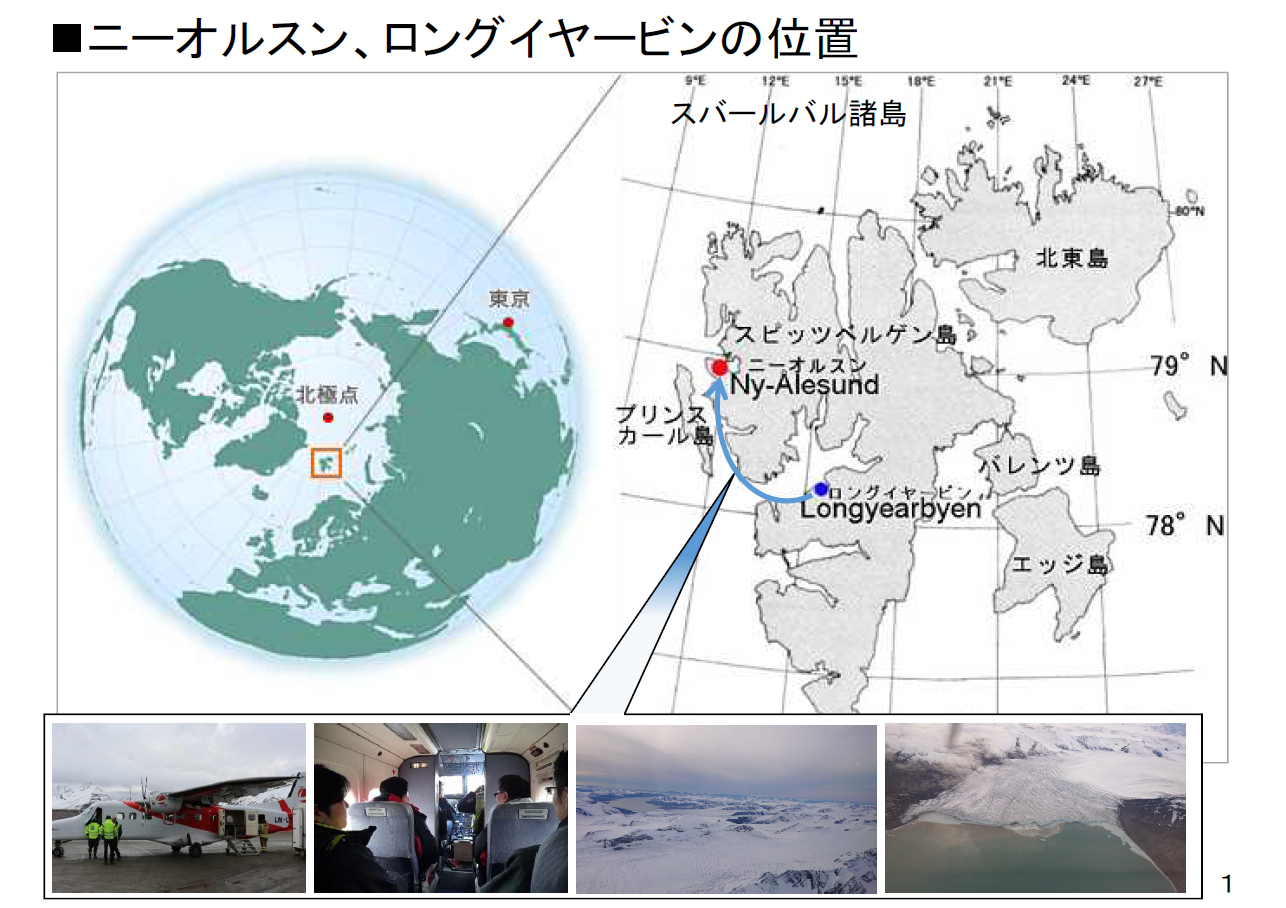

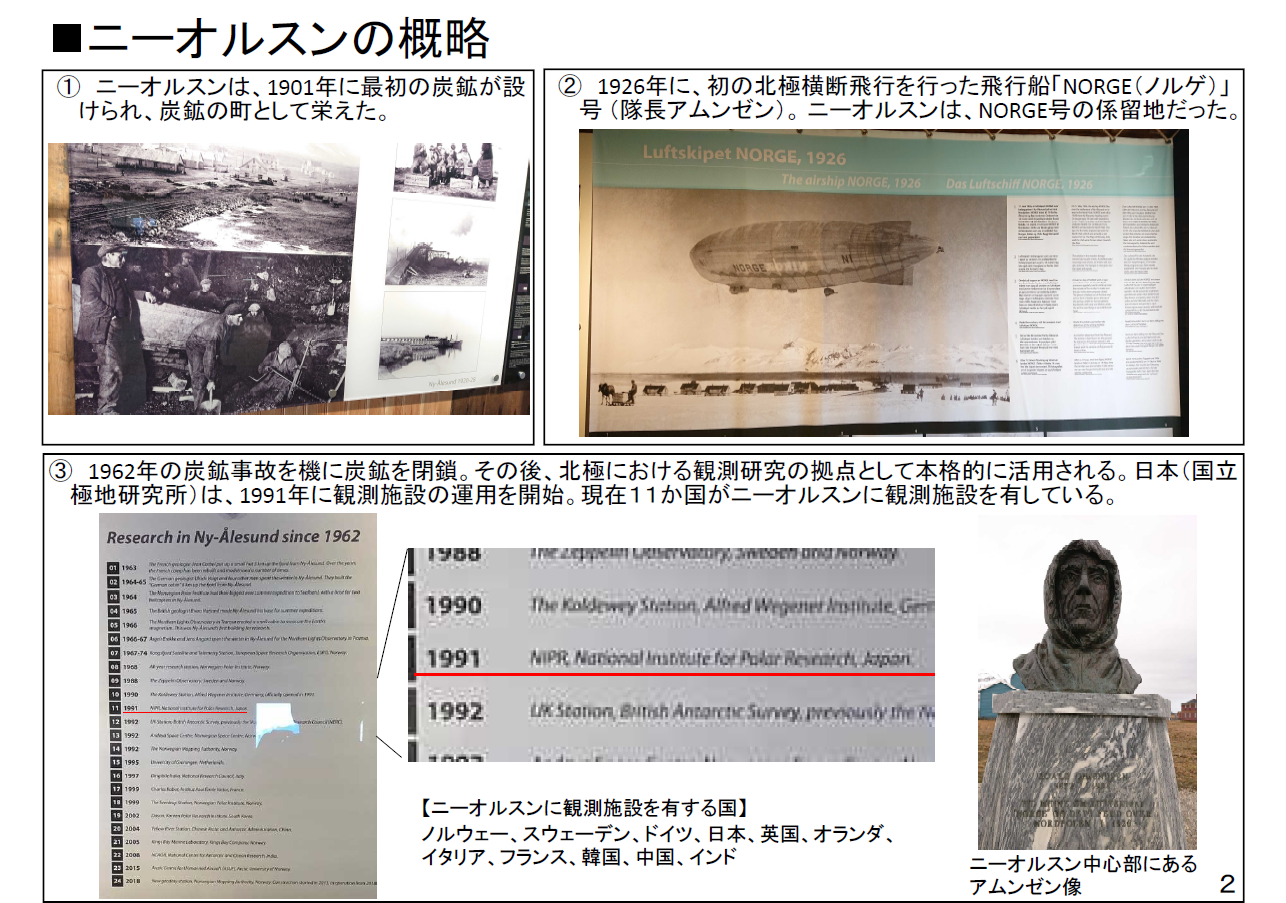

ニーオルスンは、北緯79度、人間が居住する北極点に最も近い島であり、ノルウェーが運営する北極研究のための国際観測村があります。

飛行機を乗り継ぎたどり着くまでに2日かかりますが、商業用の航空便で行けるのはロングイヤービンというニーオルスンから約100キロ手前の世界最北の町とされているところまでであり、最後は14人乗りの小型プロペラ機で移動しました。

滅多に見ることのできない氷河に削られた大地は、壮観の極みというものでした。

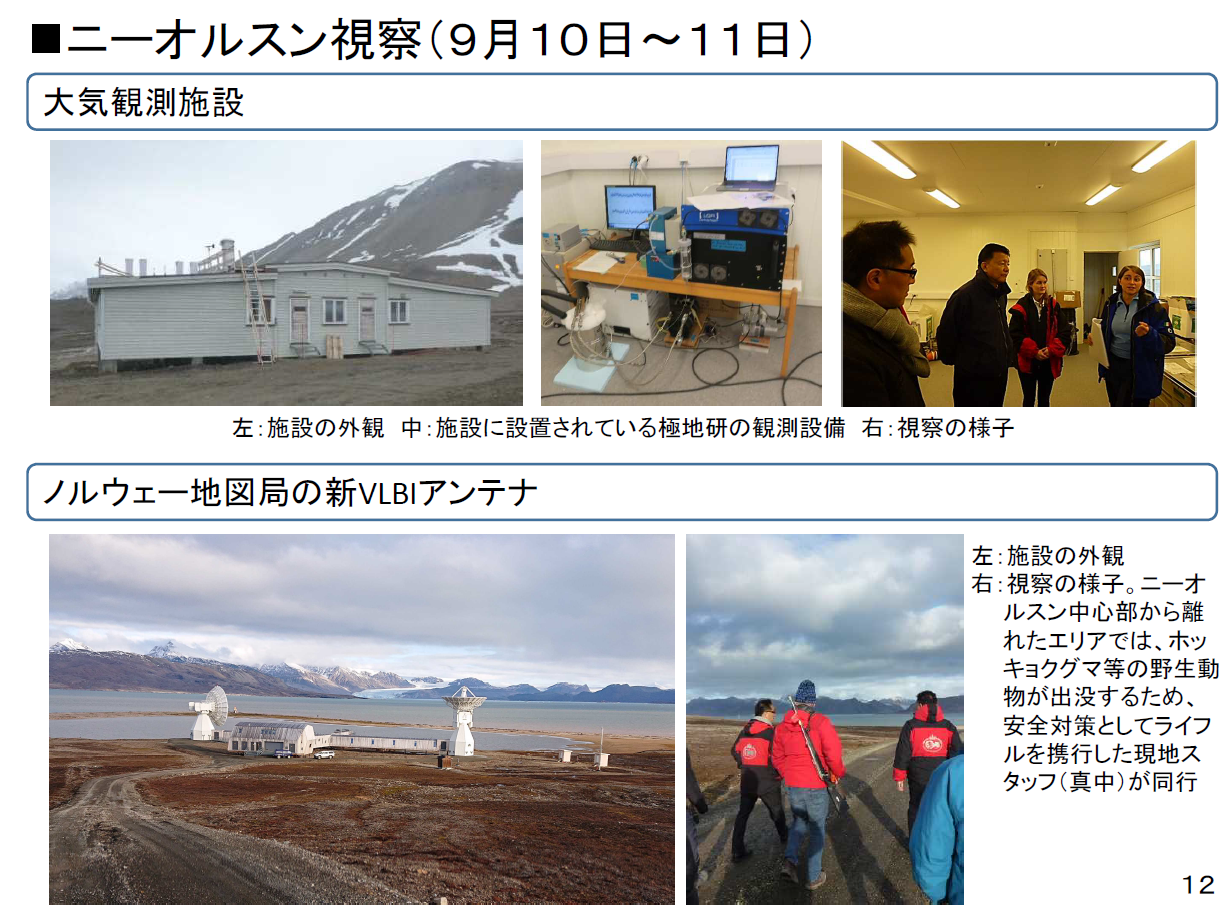

観測村での各国の研究は多岐にわたっていますが、温室効果ガス観測やブラックカーボンなどエアロゾル観測を日本の極地研が実施中です。

ニーオルスンにある宇宙の遠い天体から飛んでくる電波を観測する巨大なVLBIアンテナによって正確な地図の作成や、地球の形や地殻変動の実態把握が出来ることを興味深く聞きました。

国際観測村を運営する企業が所有する調査船に乗り基地周辺海域の状況を視察しました。海に流れ出している氷河が大きく崩壊する場面にも遭遇しましたが、改めて地球温暖化の影響により、北極の氷がすごいスピードで溶けている危機的な状況を実感しました。

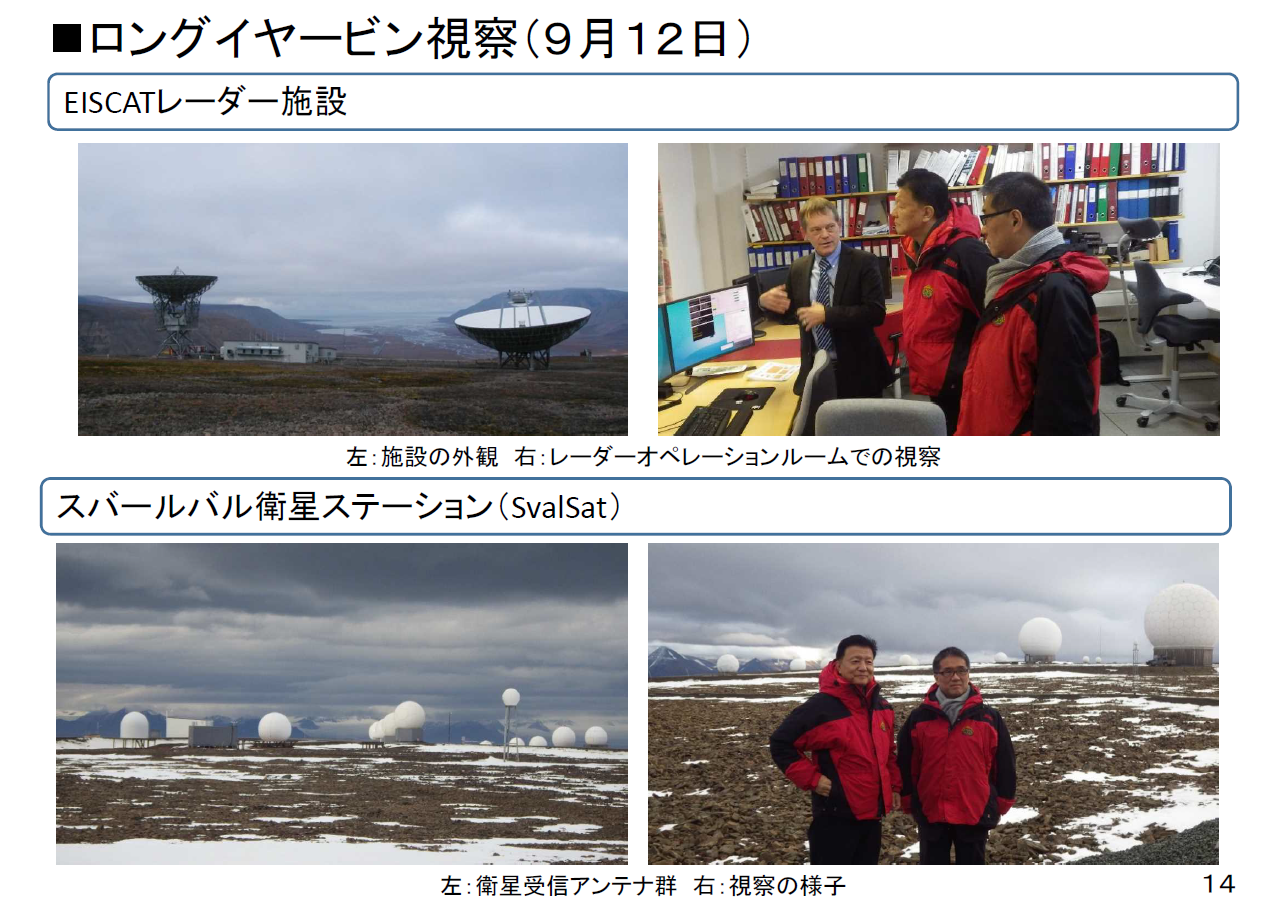

ロングイヤービンの山上に設置されているEISCAT(アイスキャット)レーダーは、日本、ノルウェー、スウエーデン、フインランド、英国、中国が参加する国際共同プロジェクトで、超高層大気を観測する施設で、2つのレーダーの内一つは日本の貢献で建設されています。

さらに、スバールバル衛星ステーション(SvalSat)を視察しました。ノルウェー政府も出資する民間企業により運用されており、気象、雪氷、船舶等の各種衛星データの受信・配信サービスを行っています。

氷河によって形成されたテーブルマウンテンのような特別な場所に、100機以上の衛星受信アンテナが並ぶ様は、まるで映画のようでした。新しい宇宙ビジネスの最先端を直接調査することで、日本の宇宙政策の今後の検討に大いに参考になりました。

基地の模様や、氷河など周辺海域の調査状況を紹介する資料作成しましたので、よろしければぜひ御覧になってください。