あなたの年金記録について、ご相談をお受けいたします。 お問い合わせ先:しんどう義孝後援会事務所 電話 048-254ー6000 |

年金記録問題の解決に時間がかかっています。今号では年金の実態に詳しい社会保険労務士の柴田友都(ゆういち)先生にお話を伺いました。

◆ 「ねんきん特別便」が届いたら

社会保険庁は「ねんきん特別便」を発送していますが、皆様のお宅には届きましたでしょうか。対象は年金番号が特定できない5000万件のうち、コン

ピュータによる名寄せ作業で持ち主が絞り込める約1100万件の方々です。今「ねんきん特別便」が届いた方は、年金加入記録に漏れのある可能性があるとい

うことです。

特別便には、既に統合された(番号と人物が一致した)記録が記されています。しかし、他にも記録があるかどうかの確認を当事者である皆様が行わなければ

なりません。

何十年も前の勤め先や保険料を支払っていた時期を思い出さなくてはなりませんが、特別便にはその手がかりとなるヒントは書いてありません。いわゆる、な

りすましの人が出て不正受給の恐れがあるから、というのがその理由です。このことにより、特別便の見方が、むずかしく、わかりにくいと批判が出ています。

◆ 加入漏れが見つかれば。。。

もし加入漏れが発見された場合、例えば、80歳の男性で1年分の会社に勤めていた時の厚生年金が見つかった場合には、60歳までさかのぼって支給される年金は約100万円となり、今後受け取る年金が年間約5万円増える場合もあります。

記録漏れの可能性が高いのは、『勤務していた会社が閉鎖、倒産、合併、社名変更した』というようなケースと言われています。特別便の届いた方、届いていなくても加入漏れの可能性があると思われる方は、社会保険庁で確認するか、専門家への相談をお勧めします。

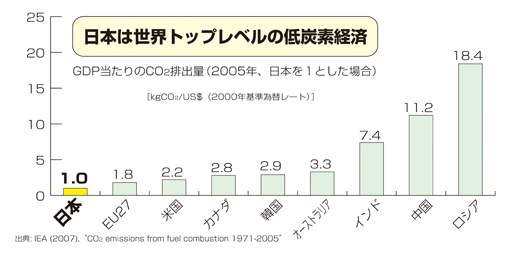

◆ 年金問題の本当のこと

いわゆる消えた年金問題は、昨年の春以来、国民の最大の関心事となり、参院選の勝敗に影響を及ぼす大問題となりました。政府・自民党は、国民の安心の源と

しての年金制度をわかりやすく間違いのないものにする責任があります。

既に昨年の6月に年金特例法案を成立させ、年金記録管理をそれまでの申請主義を改めて、国が責任を持って管理し、国民の皆様へ通知できるようにいたしま

した。

さらに時効を撤廃し、第三者委員会により加入が認定されれば、何十年前までも、さかのぼってお支払いできるように制度を改善しました。あとは、地道にお

一人お一人の記録を確実に整理して、一人に一つずつの年金番号とすることで、年金制度を安心できるものにしなければなりません。

年金記録は最初に紙の台帳から始まり、紙に穴を空けるパンチカード方式、磁気テープ方式、コンピュータの入力によるオンライン方式に変わってきました。

方式が変わる度に、記録の移し替えがあり、その時の社会保険庁の職員による入力のうち、ズサンかつ不正確だったものが、現在の混乱を招いているのです。

このことは何十年も前からの大きな課題であった訳で、私はこの機会に長年のウミを出し将来の安心を創るために、私たち政治家が踏ん張らなければならない

と思っています。

年金問題について不都合なことを隠さずに、一時はしかられても、最終的にはわかってもらえるよう誠意ある努力をして参ります。

◆ 請求もれ年金とは?

さらに柴田先生が長年取り組んでいる「請求もれ年金」についてもご紹介します。このことは、約3年前に週刊新藤第53号(2005.4.18)でも取り

上げています。本人が気づかずに請求をしていないために給付されない年金のことです。ある川口市の老人会で調査したところ、5人に1人の割合で請求もれが

あったそうです。

年金記録を見つけることは、「人生を振り返る」ことです。上の表のようなケースについて心当たりがあると思われる方は一度自らの記録を調査されてはいか

がでしょうか。 私の事務所でもお手伝いをさせていただきますので、よろしければお問い合わせください。

| 気づかないと損をする請求もれ年金 <ねんきん特別便でもれているケース> ● 戦時中、軍需工場に徴用、挺身隊で働いた事のある方。 ● 国民年金だけもらっているが、会社で働いていた事のある方。 ● 勤めていた会社が倒産、閉鎖になった方。 ● 昭和20年代の農業会(今の農協)は昭和34年1月までは厚生年金です。 ● いくつかの会社で働いていた事のある方。 ● 学校卒業後、結婚前に会社で働いていた事のある方(特に女性)。 ● 亡くなった夫が、戦前戦後に会社に勤めていたが、遺族年金はもら っていない方。 (以上のような経歴の方は要注意です) |

| 新 藤 義 孝 |