|

|

|

<チェット国家主席との会談> |

<挨拶を行う新藤副大臣> |

投稿者「shindo-office」のアーカイブ

第3回ソーシャルビジネス研究会に出席(2007年11月21日)

|

|

<意見交換を行う新藤副大臣> |

関西文化学術研究都市建設推進協議会会長等から20年度政府予算に対する要望を受ける(2007年11月20日)

|

|

|

<要望を聴く新藤副大臣> |

<要望活動の様子> |

安心できる社会保障・税制改革に関する政府・与党協議会 第1回少子化対策実務者協議会に出席(2007年11月19日)

|

|

|

<会議に参加する新藤副大臣> |

<会議の様子> |

コラス欧州ビジネス協会会長の表敬を受ける(2007年11月19日)

表敬を受け、日本と欧州のビジネス環境について意見交換を行いました。話題は、欧州企業の日本におけるビジネス上の課題、日本のビジネス環境の現状、日本

とEUの制度的調和の在り方など多岐に亘りました。

|

|

|

<コラス氏との意見交換> |

<欧州ビジネス協会の皆さんと> |

日タイ修好120周年記念・タイ投資セミナーに出席(2007年11月15日)

|

|

|

<コーシット・タイ副首相との会談> |

<講演を行う新藤副大臣> |

第27回経済財政諮問会議に出席(2007年11月14日)

成長力の強化を実現すべきこと。このためには、予算の質の改善、燃費効率の良い予算を目指す必要があり、予算の重点化・効率化を進めるとともにメリハリを

利かせていくことが重要であること。」

第141号 ソーシャルビジネスの育成について ~ 新しい働き方の提示 ~

|

国政の動揺が収まりません。この週刊新藤の記事も7月の参院選以来ずっと政局に絡む話題ばかりになってしまっています。福田総理が選出されてからの国会で

は、まともな政策の議論がほとんど進まず、ついには民主党の小沢党首の進退を巡り、この原稿を書いている時点で国会は開店休業状態です。国会はそろそろ権

力闘争や政局の駆け引きだけでなく、国民の暮らしや地域づくりに必要な政策論議を深めるべきではないでしょうか

今号では、新しい働き方、新しい仕事として私が注目している「ソーシャル(コミュニティ)ビジネス」についてご紹介したいと思います。

◆ ソーシャルビジネスとは

高齢者・障害者の介護・福祉、ホームレス対策、まちづくり、環境保護等、様々な社会的課題について、ビジネスの形でこれらの解決を図ろうとする活動で

す。このような課題は、従来であれば行政やボランティアが取り組んでいました。しかしながら、社会的課題が増加し、質的にも多様化・困難化している中、行

政の財政上の制約もあり、全ての課題に行政が解決することが難しくなってきています。こうした中で、最近、行政でもボランティアでもない新たな主体とし

て、ソーシャルビジネスの活動が注目を集めつつあります。

◆ ソーシャルビジネスの具体例①

ソーシャルビジネスの主体は、NPO、株式会社、組合、任意団体等様々です。明確な統計はありませんが、我が国に約2万の事業者がいると言われておりま

す。具体例として、フローレンスという子育て支援を行うNPOをご紹介します。皆さんの中で、小さいお子さんが風邪を引いたために保育園に預けられず、仕

事を休まざるを得なかったご経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。保育所が全国に約3万ある中、病児保育を行う保育所は500カ所程度しかなく、男

女共同参画社会の実現のために解決すべき社会的課題です。ITベンチャーの若手経営者だった駒崎さんは、子供の看病のために会社を休んだ友人が解雇された

ことに義憤を感じ、「こんな世の中ではいけない!」と4年前にフローレンスを立ち上げました。駒崎さんのビジネスモデルは、①地域において子育て経験のあ

る方を保育スタッフとして数多く登録、②お子さんが病気になってしまった会員からの連絡を受けて、保育スタッフを派遣、③スタッフは、かかりつけの病院に

連れて行った後、自宅で看病、④代金は、月会費制(利用者の共済型モデル)とすることにより収入の安定化を図るというものです。この取組の結果、東京の江

東区と品川区からスタートした事業範囲は、高いニーズを受け現在都内11区にまで拡大しています。

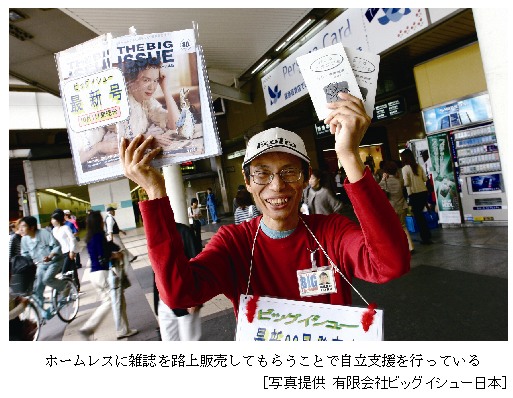

◆ ソーシャルビジネスの具体例②

もうひとつの例として、ホームレスの自立支援を行っているビッグイシューという有限会社をご紹介します。この会社は雑誌「Big

issue」を月2回発行し、ホームレス限定の販売員が路上で雑誌を販売しています。一冊200円の売り上げのうち、110円が販売員の収入となります。

若者の活字離れが進み、雑誌の路上販売文化がない日本では絶対に成功しないと言われていましたが、現在までに販売登録者は650人余りにのぼり、そのうち

50人以上のホームレスが自立することができたのです。大阪だけで展開されていた事業が現在では全国11の都府県で展開され、毎号3万部以上を売り上げて

います。

◆ ソーシャルビジネスの可能性

従来は、こうした社会的課題の解決に取り組みたいと思った場合には、ボランティアに参加するという形しかありませんでした。我が国では一般的に、ボラン

ティアは「無償の奉仕」と認識され、財政基盤などが脆弱で、継続的な活動が難しいケースもあります。ソーシャルビジネスは、社会的課題に取り組むことを

ミッションとし、それをビジネスの形で継続的に進めていくもので、「働き方」という意味でも新しいスタイルを提示するものです。価値観が多様化・複雑化し

てきた現代社会において「働くこと」の意義が問われる中、新たな自己実現の手段となりうるものだと考えています。このような新たなビジネスが各地で生まれ

ていくことにより、地域雇用の創出、ひいては地域経済の活性化につながるという効果も期待されます。イギリスでは早くからその可能性に注目し、戦略的支援

を行った結果、4兆円の市場規模で、50万人がソーシャルビジネスに従事していると言われています。

◆ ソーシャルビジネスへの支援策

ソーシャルビジネスが直面する最大の課題は、このような新しい「働き方」のスタイルが、社会的にまだ十分に認知されていないことです。社会的活動がボラ

ンティアでないのはおかしい、という古い認識から、地域住民の理解を得られない、金融機関等からの資金調達が困難である、という例を聞いております。

9月からは、ソーシャルビジネスの課題とその解決策を整理するため、有識者による「ソーシャルビジネス研究会」が立ち上がりました。10月22日に開催

された第2回の会合には私も出席し、委員の熱い議論に参加してまいりました。ソーシャルビジネスは、我が国ではまだ萌芽段階で、資金調達、人材育成など多

く課題がある中、まさに今、重点的に支援する必要があります。

現在、経済産業省において、ソーシャルビジネスを全国的に取り上げていくためのセミナーや広報などを行うべく来年度予算要求を行っています。

ソーシャルビジネスは、個人の豊かな暮らしの実現が望まれる現代社会において、暮らしの身近なニーズに応えることのできる仕事であり、地域経済の活性化

をもたらすとともに、人々の自立や生きがい造りのための新しい仕事として、その可能性は大きく広がっています。

私はこれまでイラクやアフガンで難民支援を行っているNGOの活動を支援して参りました。今回ソーシャルビジネスを所管する経産省の副大臣に就任したこ

とも何かの縁と感じており、こうした社会性を持った新しい分野の確立に力を注いでいきたいと考えております。ぜひ皆様にも関心を持っていただくようお願い

します。

| 新 藤 義 孝 |

第141号 対日直接投資の促進 ~海外企業の呼び込みを地域活性化に~

|

急に寒くなって参りました。皆様には風邪などひかぬようご自愛の程お願いします。さて、今号では「対日直接投資の促進」に関して紹介させていただきます。

対日直接投資、なんて言われてもピンとこない方も多いかもしれませんが、日本全体のみならず、私たちが暮らす地域の活性化にも関係する、実は意外に身近で

重要な政策です。

◆ 実は身近な「ガイシ」

皆さんは「外資系企業」というとどんなイメージを思い浮かべますか?お洒落なイメージ、と言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「ハゲタカ」などをはじめとした、なにか日本にとって悪いイメージをお持ちの方も多いのではないかと思います。

しかしながら、最近人気の家具のイケアやコーヒーチェーンのスターバックス、カルロス・ゴーンさんが辣腕をふるった日産自動車、古くは家庭用洗剤等でお

なじみのP&Gなど、私たちが日常お世話になっている製品・サービスを生み出している企業も外資系企業です。

私が調べた所、川口市内にもファロージャパンという測定機器の世界シェア70%を占める米国企業の日本法人がサポートセンターを設立しておりました。

このように、海外から日本に進出してくる企業は、おカネだけでなく国内になかったユニークなサービスや製品、あるいは経営ノウハウをもたらす面がありま

す。こうした海外企業をもっと日本に呼び込み、経済社会や地域を活性化させようという政策が、「対日直接投資の促進」なのです。

◆ 対日直接投資の現状

「対日直接投資」とは、海外から企業経営のために我が国に投資されるおカネ、あるいはそうした投資活動のことを指します。そして、対日直接投資を受けて設立または買収された企業のことを、一般に「外資系企業」と呼んでいます。

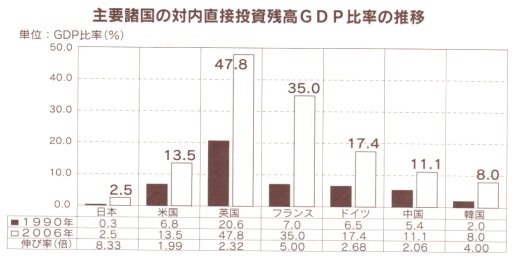

財務省の統計によると、海外から日本への直接投資の残高は2006年末で約12.8兆円となっており、日本のGDPの2.5%程度の大きさです。この

GDPで比較した大きさを各国と比べてみると、アメリカ13.5%、イギリス47.8%、ドイツ17.4%、中国11.1%、お隣の韓国でも8%と、どの

国でも日本に比べてはるかに多くの外国資本を受け入れていることが分かります。

始めに述べたように、外資系企業は様々な優位性をもつことがあるため、海外各国では一般に自国への直接投資は歓迎されています。特にイギリスは金融業を

中心に外国資本を積極的に呼び寄せ、かつて「英国病」といわれた深刻な経済停滞に陥っていたことが信じられないほどの見事な経済成長を遂げています。

◆ 我が国政府の取り組み

2003年、小泉内閣はこうした直接投資受け入れのメリットに着目し、我が国への海外からの投資進出を更に増やそうと対日直接投資の倍増方針を打ち出し

ました。その結果、現在の投資残高は2001年と比べて約2倍となりました。しかし、これでも諸外国と比べて格段に低いため、政府は2010年までに投資

残高をGDP比で5%までさらに倍増させるべく、昨年まとめられた「対日直接投資加速プログラム」に沿って様々な取り組みを行っています。

その中で、私が現在副大臣を務めている経済産業省では、地方への投資促進に力をいれています。これは、地方への海外企業の進出が地域の雇用や経済活性化

にもつながることを重視し、地方自治体による海外企業誘致活動をジェトロを通じて支援するものです。ジェトロは海外で年間1000社以上の投資有望企業を

発掘し、日本への招致や企業立ち上げを自治体と協力しながらきめ細かくサポートしています。

この他にも、海外企業の意見も踏まえた規制・制度の改善や、日本への投資を呼びかける海外での広報など、政府全体として対日直接投資の加速にむけた取り組みを行っています。

◆ 「ヨソ者」は活性化の素

今、地域活性化が大きな課題となっていますが、こうして直接投資にまつわる実状を見てみれば、地域活性化策のひとつとして海外からの投資を積極的に取り

入れることも検討すべきだと私は考えています。例えば、北海道のニセコでは、オーストラリア人がジェトロの支援を受けて滞在型ホテル経営に投資したことを

きっかけに、海外からのスキー客が急増し、不動産投資も活発になるなど、大きな経済効果創出につながっています。また、大阪ではアメリカの医薬品・医療機

器会社を自治体と地元が熱心に誘致し、約70人の雇用と市内企業の取引拡大などの進出効果が得られた事例もあります。

川口や鳩ヶ谷の活性化も、私は日頃から「内輪の人間だけで考えていてはダメだ、外部の視点をいれなければ」と訴えています。これは他のいかなる地域で

あってもあるいは日本全体で考えても同じことだと思います。外資系企業の進出を不必要に恐れることなく、海外からの「ヨソ者」を日本に、地域にもっと受け

入れて、経済・社会活性化に一役買ってもらう、そういう考え方が今の我々には必要だと私は考えています。

| 新 藤 義 孝 |

第40回東京モーターショー2007を視察(2007年11月9日)

|

(於:幕張メッセ)

世界11カ国・1地域から240を超える出品社が参加した「第40回東京モーターショー2007」を訪問し、燃料電池

自動車、電気自動車等のクリーンエネルギー車や、柔らかい素材を採用したり、ボディの軽量化を極限まで追求したりするなど様々な工夫を凝らした人や環境に 優しい最先端の技術やその技術を取り入れた車を視察いたしました。

|

||||||

インテレクチャル・カフェ国際シンポジウムに出席(2007年11月8日)

決の糸口となるイノベーションを生み出す要となる”知識の融合が生まれやすい場と環境”について考える「インテレクチャル・カフェ国際シンポジウム」を主

催いたしました。同シンポジウムに出席し、主催者として挨拶を行いました。

|

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

<挨拶の様子> |

第1回日本・モンゴル貿易投資官民合同協議会に出席(2007年11月7日)

会の第1回協議会に出席し、日本・モンゴルの貿易投資に関する協力など多様なテーマについて、ソドバートル・モンゴル産業通商省副大臣をはじめとしたモン

ゴルの官民関係者と積極的な議論を行いました。

(新藤副大臣冒頭挨拶)

|

|

|

<ソドバートル・モンゴル産業通商副大臣と> |

<挨拶する新藤副大臣> |

中国・李東生(り とうせい)国家工商行政管理総局副局長と会談(2007年11月1日)

|

|

|

<日中両国の政府関係者一同> |

<李副局長との意見交換> |

第1回ASEM中小企業大臣会合等に出席のため中国(大連市・北京市)に出張(2007年10月28日~31日)

|

中国・大連市に出張し、日中で共同開発した大連工業団地の「合

弁契約満了記念祝賀会」に日本政府代表として出席いたしました。また、北京市で開催された「第1回アジア欧州会議(ASEM)※ 中小企業大臣会合」に日 本政府代表として出席し、アジアと欧州の両地域における域内中小企業振興に向け協力のあり方等についての議論を行いました。同会議では、「ASEM域内中 小企業に係る協力強化に関する北京宣言」が採択されました。 中小企業大臣会合の合間には、中国、ベトナム、ラオス、ブルガリアのASEM参加各国の閣僚らと積極的な意見交換を行いました。

○10月29日 大連工業団地合弁契約満了記念祝賀会等

1992年9月、日中合弁で「大連工業団地開発管理有限公司」が設立され、整備が進められてきた大連工業団地が、このたび成功裏に合弁契約満了を迎えました。

○10月30日 第1回ASEM中小企業大臣会合

第1回ASEM中小企業大臣会合は、ASEM参加国43カ国中31カ国から中小企業担当の閣僚級が出席する中、人民大会堂(中国・北京)で行われました。

○10月29日 ASEM参加各国との意見交換

ASEM参加各国との意見交換は、(1)中国:国家発展改革委員会欧新黔副主任、(2)ベトナム:フック計画投資大臣、(3)ラオス:ナム商業・工業大臣、(4)ブルガリア:ヤネヴァ経済・エネルギー副大臣と行いました。

|

||||||||||||||||||||||

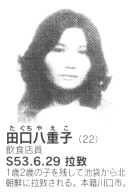

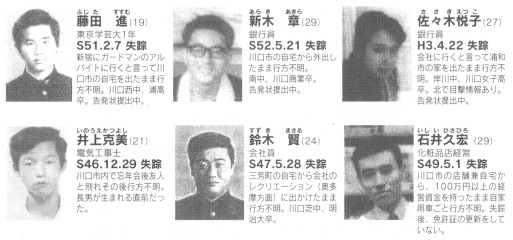

第139号 圧力なしでは解決しない拉致問題

|

◆ 拉致は「人権及び国家主権の侵害」

現在、日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人にのぼり、30年が経過しているにもかかわらず、帰国した方は5名に過ぎず、残りの方は救出さ

れないまま今日に至っています。拉致された人々や家族の気持ちはまさに身の引き裂かれる想いに違いありません。北朝鮮は残りの12名については「8名死

亡、4名は入境せず」と説明し、拉致問題は解決済みとして何ら誠意のある対応を示していません。

国民が理由もなく他国の手によって拉致されることは犯罪行為や人権侵害という域を超えて国家主権の侵害と認識すべき問題です。これを見逃すようであれば、わが国は国家としての基本を失うことになります。

北朝鮮は拉致という国家ぐるみのテロ行為を行い、またわが国を射程に置いたミサイルを配備し、核施設を開発しています。さらには、北朝鮮工作船の日本近

海における不審な活動、麻薬や偽札の密輸、朝鮮総連を介した反日活動など枚挙に暇のない疑惑が存在し、わが国に重大な脅威を与えています。

私たち国会議員は立法府に籍を置く者として、国家の尊厳および国民の生命・身体・財産を守るという義務を負っています。私たちは何としても拉致された日本人を救出するために、取り得るあらゆる行動をとり、粘り強く解決に向け活動することを誓っています。

◆ 川口には被害者が7人

今月18日、私は、川口市出身の政府認定拉致被害者である田口八重子さんや特定失踪者のご家族を、大野官房副長官、中山総理補佐官とお引き合わせし、拉致

問題の早期解決を求める要望書を提出するお手伝いをさせていただきました。この川口の街には、田口さんの他にも拉致の可能性を否定できない6人の特定失踪

者がいます。

田口さんが拉致されて29年。ご家族は「拉致問題は2002年に当時の小泉総理が訪朝し5人の拉致被害者が帰国するなどの展開を見せたが、その後何の進

展もない。私たちもだいぶ歳をとってきてしまった。北朝鮮との交渉は政府のすることであり、私たちは問題を風化させないよう声を大きく上げていくしかな

い」とやるせない心情を訴えていました。

今回の要望には、岡村幸四郎・川口市長や、「拉致問題を考える川口の会」の代表を務める前原博孝・川口市議会議員らも同行しました。同会では毎月第1日曜日に川口駅前で拉致問題解決に向けた署名活動を行っております。

今回の要望には、岡村幸四郎・川口市長や、「拉致問題を考える川口の会」の代表を務める前原博孝・川口市議会議員らも同行しました。同会では毎月第1日曜日に川口駅前で拉致問題解決に向けた署名活動を行っております。

私もこれまでに街頭やホームページ上での署名活動など、お手伝いをさせていただいております。去る7月には川口の会の皆さんとともに1万2千件分の署名を内閣官房拉致問題対策本部に提出いたしました。

◆ わが国政府の取り組み

現在、わが国は北朝鮮に対し、国連が決めた贅沢品の輸入禁止措置に加え、全品目の輸入禁止や北朝鮮籍船舶の入港全面禁止など独自の厳しい措置をとってい

ます。かつて北朝鮮から日本へあさりや松茸など約200億円の輸入がありましたが、今はゼロとなっています。中国産と偽って北朝鮮産のあさりを輸入しよう

とした日本の水産企業に対し首謀者に懲役2年、罰金1,500万円という重い刑罰を科した事例もあります。

この日本独自の経済制裁は10月13日までの期限でしたが、9日の閣議で半年間の延長を決定しました。20日以内に国会承認を受ける必要があり、その所管は私が副大臣を務める経済産業省です。

当面の懸案事項は、米朝の交渉が進み米国の北朝鮮に対するテロ支援国家の指定が解除され、北朝鮮への国際圧力が弱まってしまうことです。わが国は、朝鮮

半島の安定は、拉致・ミサイル・核の3点を同時に解決することで得られるというスタンスを絶対に崩してはなりません。また、この3点の前進が見られなけれ

ば、米や油などの支援を再開させてはなりません。

要望活動を行ったのと同日18日午前に、私も所属する超党派の国会議員による「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟」(=

拉致議連 会長:平沼赳夫・衆議院議員)の総会が開かれました。同議連では、年内に議員団を米国に派遣することを正式に決定しました。これは、米国で北朝

鮮へのテロ支援国家指定を解除する動きがある中で、逆に制裁解除を行う際には、日本政府に認定されている拉致被害者全員が解放されることなどを条件とする

法案について、議会に提出した下院議員らと面談の上、この法の成立に向け働きかけを行おうとするものです。

◆ 解決に向けて粘り強い努力を

福田総理は拉致問題を自らの手で解決するという強い意向を示しています。独裁国家相手の交渉は結局最高権力者の意志ひとつということになり、ブレない非

常にタフな交渉が必要です。最初に被害者が帰国して以来目に見えた進展がないため、中には圧力を弱めて北朝鮮を対話のテーブルに呼び戻せという意見を聞く

ことがありますが、それこそ相手の思うつぼになってしまいます。

政府が引き続き粘り強い交渉を進めていくためには、私たち国民が拉致問題に関心を持ち続け、世論を盛り上げていくことが最も効果的です。拉致問題は、人

ごとでも遠い街で起こったことでもありません。「めぐみさんは生きている」をスローガンに活動を続ける「家族会」を応援するとともに「拉致問題を考える川

口の会」の活動に皆様の暖かいご支援を賜りますようお願いします。

| 新 藤 義 孝 |

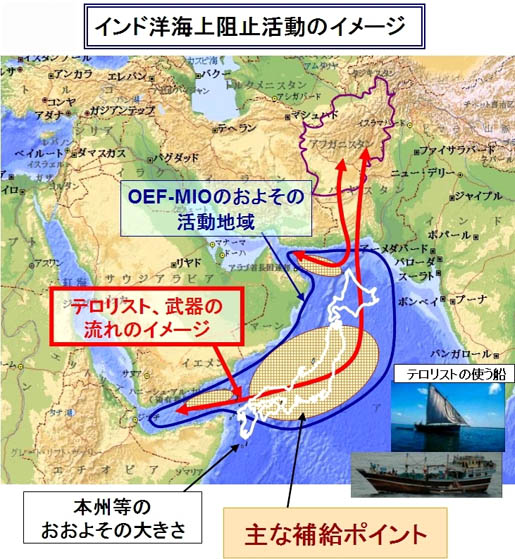

第138号 止めてはならないインド洋での補給活動 「テロとの闘い」の継続に向けて

|

テロ対策特別措置法に基づく、インド洋での給油活動を継続すべきかどうかが、今国会で最大の焦点となっています。

◆ テロとの闘い

そもそもテロとの闘いが始まったのは、2001年9月11日ニューヨーク同時多発テロ事件からでした。約3,000人の方が犠牲となり、日本人も24人

亡くなっています。この事件を起こしたアル・カーイダやタリバンを撲滅し、彼らの活動拠点となっているアフガニスタンを平和で安定した国に復興させること

でテロの温床を根絶やしにしようというのが「OEF(不朽の自由作戦)」と名付けられた国際社会のテロに対する闘いです。これまで約6年間40カ国が参加

し、イラク戦争に参加していないフランス、ドイツ、カナダも参加しています。

私たち日本は、憲法上の制約がある陸上での活動ではなく、テロリストの国外移動、武器・麻薬・資金の流れを阻止する海上阻止活動「OEF-MIO」に参加する国々の艦船への燃料や水を補給することで国際社会の一員としての責任を果たしています。

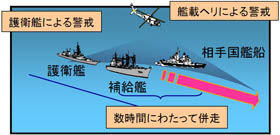

◆ 自衛隊の活動

日本は、現在、補給艦と護衛艦を各1隻派遣していますが、インド洋は、暑い日は45度を超え艦の甲板は実に70度以上に達し、甲板上で卵を割ると本当に目玉焼きができてしまうそうです。

洋上での補給は、補給艦の真横30~50mの距離を同じ速力、同じ針路で航行する外国の艦船にホースを渡して、数時間にわたり、等距離、同速力を維持しつ

つ併走しながら燃料を供給するといった難しい作業です。インド洋の大波の中、接触すれば大事故になります。また、補給中の艦船は自由な航行ができず最も無

防備になることから、護衛艦と艦載ヘリコプターが周囲を警戒するとともに、万一の隊員の落下事故にも備えなくてはなりません。

隊員に極度の緊張を強いながら、一度日本を出ると戻るのは半年後という厳しい任務です。こうした任務を黙々としかも確実に遂行している日本の努力に、国際社会は国連安保理決議1776号にて高い評価と謝意を示しています。

◆ 誰のための活動か

私は日本の国際貢献を考える時いつも思い起こすのは、1990年の湾岸戦争の時のことです。日本は多国籍軍などへ約130億ドル(約1兆7,000億円)もの支援を行いましたが、国際社会からは「お金だけ出して何もしない日本」と言われてしまいました。

今回の6年間の補給活動にかかった経費は約220億円です。更にアフガニスタンへの学校建設や医薬品の供与、道路建設など人道復興支援も約1,380億円実施しています。

私たちの国の平和は、一国だけ内向きに考えていても達成できない時代であることは皆様にも充分にご理解いただけるものと存じます。

更に、島国であるわが国は原油の90%を中東地域からの輸入にたよっています。ペルシャ湾を出た日本行きのタンカーの航路がまさにOEF-MIOの監視

海域なのです。仮にテロリストが日本のタンカーへ自爆テロ攻撃や乗っ取りを企てたらどういうことになるか。1隻でも被害が出ればその他の船は危険を恐れ、

日本への石油が止まってしまうことはあり得ない危機ではありません。実際に2004年4月24日には日本郵船の大型タンカー(28万トン「高鈴」)が自爆

テロ攻撃を受け、攻撃は阻止されたものの多国籍軍の兵士2名と湾岸警備隊1名が死亡した事件も起こっています。

更には、アフガニスタンは復興が遅れており、灌漑の進まない荒れた土地のため農作物の収穫が思うようにいきません。貧しい農村は手っ取り早くお金になる

麻薬の原料となるケシの花の栽培を行い、現在世界中に出回っているアヘンの実に90%近くがアフガンで生産されているとも言われています。

テロリストはこの麻薬を海上を使って密輸し、得た金で武器を手に入れるルートとしてインド洋が使用されており、この麻薬や武器の密輸取引を阻止するためのOEF-MIOにより、これまで大量の武器・麻薬が押収されています。

このインド洋の海上阻止活動の重大性とこれに参加し信頼を得ている日本の活動が、国際的にも国内的にも非常に極めて重要であることをぜひ皆様にお訴えしたいと思います。

◆ 国会審議の実情

現在の国会情勢は新聞、テレビ等でご案内のように、民主党は小沢党首の意向で何があっても反対、協議も行わない、果ては海上阻止活動は憲法違反であると

まで主張しています。一方でアフガンの地上に展開している国際治安支援部隊(ISAF)への参加を提案されています。

このことについて私は到底納得できません。第一にかつて湾岸戦争の際、お金だけの支援を批判し、ペルシャ湾で機雷除去作業を行うべきと先頭に立って主張

したのは、自民党幹事長時代の小沢党首であり、国際平和構築活動への日本の参加の意義を知らぬはずがありません。次に小沢党首が参加を主張するISAF

は、アフガン国内で現在もタリバンと戦闘中であり、そこに自衛隊を派遣するということは海外で武力の行使を禁止しているわが国憲法に大きく抵触することに

なり極めて非現実的です。国連決議さえあれば何でもできるということでは断じてありません。民主党の皆さんはこのことを承知の上で反対のための反対をして

いるのでは、と私は思います。

そして、今や国内の政局により、日本の国際貢献活動の実施に影響が出ていることを、世界各国が関心を寄せています。当然テロリストたちも知っているでしょう。ここで日本を対象に何らかの行動を起こせば色々な交渉ができると思うかも知れません。

国際社会共通の目標であるテロとの闘いを政党間の争いの場に持ち込んではいけないと私は考えています。この週刊新藤が発行されている頃にはいよいよ国会

論戦も加熱していると思います。是非とも皆様には「テロとの闘い」の意義に理解を深めていただき、日本が国際社会の一員として責任を果たせるようご支援を

お願い申し上げます。

| 新 藤 義 孝 |

政府原子力総合防災訓練に出席(2007年10月24日)

された「平成19年度原子力総合防災訓練」に現地対策本部長として参加致しました。自衛隊のヘリコプターで青森県六ケ所村の現地に急行し、住民避難を含む

原子力防災訓練(国・地元自治体・原子力事業者・地域住民等総勢約1800名が参加)の現地総指揮を行いました。本訓練では、2007年7月の新潟県中越

沖地震の際の原子力施設での火災発生を教訓とした消火訓練も実施致しました。

|

|

|

<六ヶ所村入りする新藤副大臣> |

<六ヶ所オフサイトセンターにて現地の総合指揮を行う新藤副大臣> |

|

|

<訓練を視察する新藤副大臣> |

第2回ソーシャルビジネス研究会に出席(2007年10月22日)

|

|

<意見交換を行う新藤副大臣> |

第44回全国信用組合大会に出席(2007年10月19日)

|

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

<会場の様子> |

第31回日本・米国南東部会 日米合同会議に出席(2007年10月15日)

|

|

|

<講演を行う新藤副大臣> |

<講演の様子> |

平成19年度工業標準化表彰式典に出席(2007年10月15日)

|

|

|

<祝辞を述べる新藤副大臣> |

<表彰を行う新藤副大臣> |

|

|

<受賞者と記念撮影> |

第1回国際ドラマフェスティバルin Tokyo 2007開会式典に出席(2007年10月12日)

|

※出席俳優:

|

加藤あい、北大路欣也、上野樹里、玉木宏、薬師丸ひろ子、黒木メイサ、稲森いずみ、大森南朋、栗山千明

|

|

|

|

<祝辞を述べる新藤副大臣> |

<関係者とのフォトセッション> |

第13回アジア太平洋小売業者大会開会式に出席(2007年10月10日)

|

|

|

<福田内閣総理大臣祝辞を代読> |

<展示会場を視察> |

第14回情報セキュリティ政策会議に出席(2007年10月3日)

ティ分野における国際協調・貢献に向けた取組などについて議論を行いました。この場で、経済産業省として企業の情報セキュリティ向上に役立つ我が国の制度

やガイドラインを、アジアをはじめとした世界の国々と共有し、国際的なIT安全利用に取り組んでいく旨の発言を行いました。

|

|

|

<町村官房長官の司会にて開会> |

<委員各位の議論を聴く新藤副大臣> |

(新藤副大臣発言要旨)

からは、国内での基盤整備とともに、国際的な情報セキュリティ対策への取り組みに同時並行で取り組む必要があると認識しており、8月25日の日・

ASEAN経済大臣会合においても、情報セキュリティに関する高級事務レベル会合を具体的に提案しているところ。

CEATEC JAPAN 2007(シーテックジャパン2007)オープニングレセプションに出席(2007年10月2日)

|

|

|

<会場を視察する新藤副大臣> |

<オープニングレセプションにて祝辞を述べる新藤副大臣> |

第137号 自民党総裁選挙の結果と 福田新内閣の船出にあたり

|

◆ バランスの取れた結果

9月23日、自民党本部において総裁選挙が行われ、第22代目となる福田康夫新総裁が選出されました。総裁選は、国会議員票387票(衆院304人、参

院83人)と地方票141票の計528票で争われました。8派閥が支持を表明した福田候補は、議員票で254票を得、地方票でも76票を取り、合計で

330票と過半数を確保しました。一方の麻生候補は、議員票は福田候補を支持した派閥からも票が流れた形で132票、また地方票では都市部を中心に65票

を集め、合計197票と予想以上に善戦しました。党員投票を行った35都道府県での得票総数は、麻生候補が約3,000票上回る結果となりました。

埼玉県の予備選挙においては、福田候補10,498票、麻生候補10,055票となり、トップとなった候補者に持ち票である3票が投じられましたが、その差はわずか400票余りでした。

総裁選挙の結果は、よい意味でバランスのとれたものだったと思います。いわゆる派閥談合のような結果が出てしまえば、党内はおさまっても、国民、有権者

の支持は得られず、自民党政権は死に体になってしまいます。その危機感は、国会議員をはじめ党員、党友の皆さんがはっきりと共有し、その意識のもとで行動

した結果が今度の総裁選であったと思います。

麻生候補の演説は政策的に高いレベルとなっており、聴衆の受けもよく人気の高さを物語っていました。一方で、福田候補の演説によって、多くの人が安定感を感じ、民主党との厳しい国会運営をのりきっていくための底力を感じさせました。

福田総裁の誕生は、小泉内閣、安倍内閣と続いた改革に対し、もう少しスピードを緩めて痛みをやわらげる時間を作ったほうがよいという世の中のニーズを感じ取った結果だったのではという気がします。

◆ 自らの意思による投票

そして私自身は皆様にお約束したとおり、派閥の意向ではなく自らの意思による投票を行いました。

党本部での立会演説会や、渋谷ハチ公前での街頭演説会での街の聴衆の反応もじっくり拝見いたしました。休日には地元に戻り、駅前の街頭演説や各種会合で

皆様からの貴重なご意見をちょうだいし参考にさせていただきました。どちらの候補者がよいかはまさに半分半分の反応であり、私も最後まで悩みながら真剣に

考え続け、今、この国にとって必要かつふさわしいリーダーはこの方だという候補者に、自らの信念を持って一票を投じさせていただきました。

特に感慨深かったのは9月21日、自民党青年局主催の候補者別公開討論会の開催です。小泉総裁が選出された平成13年以来毎回行われており、今では当然の

ごとく開催されておりますが、私たち当時当選1・2回の有志議員が派閥の圧力を受けながら、自分自身の一票を入れるために候補者との懇談会を開催したのが

始まりです。いまや党内に定着し、青年局主催行事として続けられているのです。

◆ 福田内閣の船出

そして9月25日には、衆・参両院で首相指名選挙が行われ、憲法の規定により衆議院での結果を優先し、第91代となる福田康夫首相が誕生しました。我々自

民党は新首相のもとで一致結束し、何よりも安倍前首相の突然の辞意表明による政治空白を埋め、一刻も早く国政を安定させなければなりません。

福田内閣を取り巻く情勢は極めて厳しく、総理自らが「背水の陣内閣」と銘打たれました。直面する課題の解決には、逆転参議院の高い壁を越えなければなりません。野党は今を政権交代の最大のチャンスと捉え、判断基準はすべて政局がらみとなるに違いありません。

私はこういう時だからこそ、自民党は政策勝負に出なくてはならないと考えています。これから始まる国会審議で、与党の提出する法案に野党は全て反対し、

対決することになるでしょう。自民と民主は互いを受け入れることをせず、賛成(1)対反対(1)のままでは結論を出せず、多数決は成立しません。多数決の

最小単位は2対1、与党1票、野党1票、これにもう1票が加わらないと決着しないのです。

民主主義の社会において、この最後の1票を持っているのは国民世論ではないでしょうか。国民生活にとってより良い政策や目指す道筋を提案した政党が、世論の1票を得て多数決を制することができる。

民主主義の社会において、この最後の1票を持っているのは国民世論ではないでしょうか。国民生活にとってより良い政策や目指す道筋を提案した政党が、世論の1票を得て多数決を制することができる。

今こそ民主主義の原点に立った政治を行う時であり、政党と所属する議員の真価が問われています。

背水の陣を引き崖っぷちの自民党福田内閣。私もその一員として、皆様の暮しの声に耳をすまし、何をなすべきか自分の役割をどう果たしていくかを必死に考え行動して参ります。

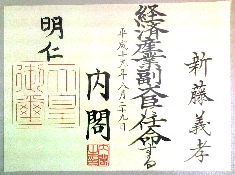

◆ 経済産業副大臣に再任

この度の福田内閣において、引き続き経済産業副大臣を拝命いたしました。9月26日に任命を受け、宮中にて再び天皇陛下より官記を賜りました。ご支援いただいた皆様に改めて深く感謝申し上げます。

副大臣として、経済産業諸施策の推進に努め、地域の中小企業を元気に、国の産業を発展させ、国際的経済圏の確立を図り、国家の生産活動の根幹となる資源エネルギーの確保に向けて、与えられた役に全力を傾注して参ります。

| 新 藤 義 孝 |

ABLの活用と普及に関するシンポジウムに出席(2007年9月18日)

|

不動産担保や個人保証への過度な依存からの脱却を促す金融手法

であり、金融機関、企業の双方にメリットを生じるABL(Asset Based Lending)※の活用と普及を目的とした「ABLの活用と普及に関するシンポジウム」に出席し、主催者を代表してシンポジウムの冒頭挨拶を行いました。

|

||||||

第136号 安倍総理の辞任表明を受けて 自民党総裁選挙への想い

|

◆ 総理の突然の辞意表明

安倍総理が12日午後に辞任を表明しました。そのニュースを聞いたとき、私はあまりの突然の出来事に言葉を失いました。一寸先は闇という政治の現状をまさ

に見せつけられた思いです。今回の辞任に関する世論の反応は厳しいものがあります。総理はオーストラリアでインド洋上での海上自衛隊給油活動の継続につい

て「職を賭して取り組んでいく」と発言し、10日招集した臨時国会で所信表明演説をしました。そのわずか2日後に、代表質問が行われる衆議院本会議を前に

しての突然の辞意表明は、一国の最高責任者として一切言い訳のできない前代未聞の不祥事だと思います。テロ対策特別措置法の延長に「最大限の努力をする」

と発言した直後の辞任は、国内外に言葉の軽さ、威信の低下を感じさせてしまいました。

国会審議が始まる当日に、総理は気力・体力ともに尽き果ててしまったのでしょう。今思えば、8月29日に皇居で副大臣の認証式が行われた際に、約2時間

ほど同じ控え室でご一緒いたしましたが、その間も元気がなく、かなり疲れている様子でした。普段は冗談を早口で喋る方が静かなので、やはり皇居内では控え

ているのかと思っておりましたが、すでに心と体の余裕を失ってしまった状態だったのです。

しかし、どんな理由にせよ今度の辞任は国政を停滞させ国民に対し大きな迷惑をかけることになりました。自民党に所属する国会議員として皆様に深くお詫び申し上げます。

そして、その上で私がとるべき行動は一つしかありません。一刻も早く新たに自民党の総裁を選任し、衆議院本会議場において首班指名選挙を行い、新内閣を

つくることです。現在の政治空白を埋め、国の向かうべき進路と暮らしの安心・安全のための施策を示さなければ、国がおかしくなってしまいます。

自民党では9月13日、両院議員総会並びに総務会を開き、総裁選挙の日程・方式について話し合いが行われ、総裁選挙は14日告示、15日立候補届出、23日投・開票と決まりました。

◆ 総裁選への熱い想い

13日に開かれた自民党津島派の総会で、私はこう発言しました。

「この度の政局は自民党結党以来の危機だ。今度の総裁選挙は、今この国にどんな政策が必要なのか、志を持った人たちがたくさん立候補して、国民の皆様の前

で政策や理念を示さなければならない。リーダーになるべき人が気力を持って『こういう日本をつくろう』というメッセージをわかりやすく強力に発信し、国会

議員や国を引っ張っていかなくてはならない。そういう気概を持って立候補の名乗りを上げる人に、我々は力を貸し支えるべきだ。権力を握るために派閥で誰か

を決め皆がそれに従うような形で選挙をやれば、自民党は国民から本当に見放される」ということを訴えました。

私たち自民党は自ら招いた混乱を収拾して、責任政党として日本の未来を拓く清新で強力なリーダーを新たに選ばなければなりません。

総裁選は誰を選ぶのかに加え、どのように選ぶのかが、とても重要です。私は国会議員になって以来一貫して、自民党を内部から変革すべく微力ですが大きな

志を持って行動して参りました。それは派閥によらない自由な総裁選挙の実現です。派閥間の権力闘争を排し、政策中心の開かれたものにすることにより、党内

の世代交代を促し、ポスト配分も年功序列から適材適所型に変えていくことができます。自民党旧来の悪習である派閥中心の総裁選挙の打破こそが私たち自民党

若手議員の役割だと心に決めて参りました。

小泉総裁が誕生した平成13年総裁選挙では、若手3人の仲間とともに自民党初となる有志による候補者別懇談会を主催し、橋本派反乱軍などと呼ばれまし

た。そして派閥横断の中堅若手議員によるこうした活動が、総裁選の活性化と自民党の世代交代を促進し、新しい日本のリーダーを生み出すことこそが、この国

に新しい希望と活力をもたらすと信じて活動してきたのです。

私は今回の総裁選が自民党立て直しの最後のチャンスと捉え、多くの国を想う仲間とともに精一杯活動しようと心に決めています。

![]()

◆ 経済産業副大臣を拝命しました

皆様方には永年にわたりご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様方には永年にわたりご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

私はこの度の内閣改造において経済産業副大臣を拝命し、内閣の一員として国政の重責を担わせていただくことになりました。

8月29日には、皇居正殿松の間において天皇陛下より官記(任命証)を受領して参りました。

先の参議院選挙の大敗を受け、政府与党を取り巻く状況は極めて厳しいものがありますが、しかし、この不安定な政治状況下においても、重要な政策課題は山積しています。

先の参議院選挙の大敗を受け、政府与党を取り巻く状況は極めて厳しいものがありますが、しかし、この不安定な政治状況下においても、重要な政策課題は山積しています。

国民の声とご批判を真摯に受け止め、政治に対する信頼を取り戻し、この国の経済の成長と産業の発展のために、緊張感を持って取り組む覚悟です。

安倍総理の突然の辞意表明を受け、私の副大臣としての職務は内閣総辞職までの間の短い期間となりますが、与えられた在任期間を一生懸命務めたいと思います。

皆様にはこれまで賜りましたご厚情に感謝申し上げますとともに、今後とも一層のご指導とご協力をお願い申し上げます。

![]()

| 新 藤 義 孝 |

第10回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞贈賞式へ出席(2007年9月6日)

|

|

|

<表彰を行う新藤副大臣> |

<祝辞を述べる新藤副大臣> |

|

|

<受賞者と記念撮影> |

![]()

第135号 参院選後の政界展望 その2 ~安倍総理は続投すべきか~

|

◆ 大いなる反省

自民党の参院選挙大惨敗を受けた政治の大激震が収まりません。小泉政権による構造改革は、永年の日本の悪習にくさびを打ち、時代遅れとなってしまった仕組

みを壊すことに力点が置かれ、小さな政府、市場原理主義による改革が行われました。私はこの改革を断行しなければ我が国の活力を取り戻すことはできないと

今でも確信しております。しかしこの改革によって生じる格差、強いものはより強くなり弱いものはより弱くなるという問題、言わば改革の光と影についてもっ

と丁寧に慎重な対応が必要だということを今更ながらに痛感しております。

そして更に踏み込んで言わせていただくと、今の内閣が進めている政策や国政運営のやり方は小泉内閣のなぞりであって、真の意味での安倍政権の独自性が国

民の皆様に理解されておりません。わずか10ヶ月で政権支持率が70%から20%台に急落し、反転の兆しが見えない根本の原因はそこにあると考えていま

す。

個人的には、前回の衆院選挙後にいわゆる郵政造反組の復党を安易にかつ集団で受け入れてしまったこと、今回の参院選でも公認問題で一部候補者選考に情実

が交じってしまったことが悔やまれてなりません。表で構造改革を叫びながら、裏側でそれに相反する行動をしていては、有権者からお叱りを受けるのも当然で

す。年金不信や政治とカネ等参院選敗退の原因は様々ありますが、私はもっと根深いところにも問題があったと大いに反省しております。

◆ 安倍総理は続投すべきか

そこで大問題となるのが安倍総理の続投問題です。本来ならば辞任すべきだったと思います。「小沢さんを選ぶか、私を選ぶか」と本人が訴えた結果なのです

から、当然の帰結です。しかし安倍総理は続投することを決意しあえて厳しい選択をしました。政治家の出処進退は自らが行うべきでありその責任も自らが取ら

なければなりません。ましてや一国の総理大臣としての判断は国の命運をかけることになるのです。我々のとる道は2つしかありません。安倍総理を支えるか反

対に回るかです。

率直に申し上げてかなり悩みましたが、私の結論は「安倍総理の続投を条件付で支持し、自民党の立て直しを図る」です。

昨年の総裁選では、私はかねてからの持論である新しい国づくりには新しいタイプの自民党総裁が必要だという信念に従って、派閥によらない総裁選挙を行う

べく活動いたしました。若く清新な総理の誕生は国民の皆様から大いなる期待をいただきましたが、その分現状は極めて厳しいものがあります。

しかしながらここで若い安倍さんを降ろしてしまえば自民党はまたもとの道に戻ってしまいます。挙党一致の名のもとに派閥力学が横行し、年功序列政治が復

活してしまう可能性があります。民主党で今行われている小沢代表の政治は、私から見ると選挙優先・政局中心の旧自民党政治の復活に他なりません。時計の針

を戻してはならないのです。

安倍総理には、まず自民党政権が反省すべきことを明確にし、今後の国の政策の何を変えて何を変えないか、どんな国づくりを進めていくかをわかりやすく国

民に示さなければなりません。27日に予測される内閣改造と党内人事を行う時に、この説明がきちんと行えるかどうかが私が続投を支える条件です。それがで

きなければ安倍政権だけではなく、私たち自民党が国民から見放されることを覚悟しなければなりません。

◆ 安倍内閣の進むべき道

私なりに考える安倍内閣の進むべき道。それは今の日本に必要な改革を「勇気」と「やさしさ」を持って揺るがずに実行していく道です。

「勇気」とは先進国最悪の財政赤字を解消する財政再建の道を堅持することです。参院選大敗を受けて、党内外より予算の増額圧力が強まりますが、苦しくと

も文句が出ても徹底した歳出削減と効率良い予算編成を行わなければなりません。更に官僚が徹底抗戦してくるであろう公務員制度改革を妥協なく実行すること

と、道州制を実現させ国と地方のスリム化を図ることが必要です。

「やさしさ」とは、改革の痛みを和らげる政策を大胆に行うことです。疲弊した地方をどう救うか、ふるさと納税も寄附税制の拡充によって実現したらよいと

思います。年金の安心を確立するには制度の抜本的改正に今一度取り組まなければなりませんし、医療や福祉など弱い部分にもっと光をあてる政策を実施すべき

です。更に経営改善が進んだ企業は経営的には黒字化しましたが、従業員の給与水準は大企業を除き横這いか下回っている状態です。賃金体系の見直しは経済成

長を実感できるためには必要不可欠だと思います。

今我が国が行うべき政策の方向性は、一方で予算を削り、一方で予算を増やそうとするとても難しい道です。その為の大前提は経済成長を安定的に持続させる

ことであり、法人税などの税制改正に取り組まなくてはなりません。更にはアジア経済共同体構想や農業や科学技術分野等で新たなる市場創出を図ることが有効

です。それには日本の国際社会におる信頼と信用を高めることが重要であり、防衛・安全保障分野の強化安定、国際協力活動への積極的参加を行うことが大きな

意味を持つ、というふうに全てが繋がっていることがご理解いただけると思います。

一方今回の参院選で民主党が示した政策は、一つ一つをとれば良いことのように見えます。低所得者や年金保険料を払っていない人にも年金を給付する(=そ

の分を皆さんの税金で補填すると言うことです)、児童手当を拡充して中学校卒業まで1人2万6千円に(現行3歳まで1万円)、農家には生産価格と販売価格

の差額を支払う戸別所得補填制度、大都市を除く高速道路の無料化・・・その立法の精神は自民党と変わりませんが財源について全く根拠がありません。選挙戦

を有利に運ぶために予算全体を考えずに個別に打ち出した政策と言わざるを得ないのです。

私たち政権党はリップサービスだけでは責任を果たすことができません。参院で過半数割れを起こし第2党に転落した現状は本当に苦しく厳しい状況だと思います。

しかし苦しいときにどれだけ頑張るかで人間の真価が問われます。私たち自民党国会議員はこの困難な状況にあって日和らずしかし柔軟に謙虚に多くの有権者

の声や民主党を始め野党の声にも耳を傾け、国と国民がより良い方向へ進んでいけるように必死の活動を続けていかなければなりません。今が頑張り時です。皆

様のご支援とご指導を切にお願い申し上げます。

| 新 藤 義 孝 |