日中・日韓を中心に日本の海洋問題について(質疑)

衆-外務委員会-17号 2007年06月08日

○山口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。

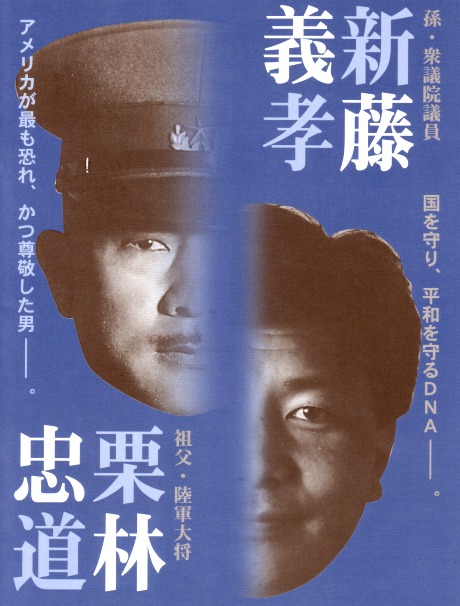

○新藤委員 おはようございます。自民党の新藤義孝でございます。

一般質疑を外務委員会においてさせていただきますこと、ありがたく御礼を申し上げます。

また、一生懸命に仕事をしているということを、私もこの場できちんとまず申し上げたいというふうに思います。

そして、麻生大臣、連日、本当に激務の中、お疲れさまでございます。大臣はたしか、何かのインタビューの中で、大体外務大臣を二期続けてやると体が壊れる、そういうようなお話をされておりますが、全くその兆候は見られませんけれども、私は、元気に御活躍いただいていることは非常にありがたいと思います。

そして、サミットの外相会談からお帰りになったところだと聞いておりますが、今そのサミットが行われているわけでございますが、外務大臣、本来サミットの中に参加された方がいいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。

○麻生国務大臣 新藤先生、昔は、外務大臣・大統領、外務大臣・総理大臣が同席という機会が多かったのは事実だと存じます。

最近では、例えばハノイのAPECでしたか、あのときは安倍総理の同行を命じられましたのですが、このところのサミットは、外相会議をその一週間前にやることになりますものですから、大体サミットのときには外務大臣は同行しないというのが慣例になっている。約二週間ぐらい国会をあけることになりますので、そこのところが大きな理由。

ほかの国を見ていますと、アメリカは同行、ロシアは同行、中国も同行でありますけれども、イギリス、フランス、イタリアは同行していない、ちょっとカナダは記憶がありませんけれども、国によって対応が違うと思います。

確かに、話が出たのを同席した外務大臣二人でぱぱぱっとその場で詰めていくというのはこの間ハノイで二度ほど経験をしましたので、同行した方が話が早く進む場合も多いので、効用はいろいろあろうとは存じます。

○新藤委員 これは言わずもがなのことでございまして、外務大臣が全体の世界の首脳が集まる中で同席をして、そしてスピーディーにいろいろな日本の意思表明を行う、絶対必要なことだと思います。また、現在は岩屋副大臣という立派な方がいるわけですから、やはり安心して外務大臣が出ていけるように、これは委員会としてもぜひそういうふうに応援をしていきたいな、このように思います。

それでは、きょうは、日本の海洋問題について、特に日中、日韓にかかわることを中心に質問をさせていただきたいと思います。

本年二月四日、中国の海洋調査船東方紅二号、この船が、我が国に事前通報のあった海域外で海洋調査、また日本の主張するEEZ内に入って海洋調査を行ったわけでございます。この件について、日本政府としてどういう対応をとり、そしてまた、中国側からどういう反応があったのか、その反応に対して、我が国はどういう態度をとっていたのか、また、この区域に関しましては、海洋調査に係る相互事前通報の枠組みというのがあったわけですが、これが生きていなかったのかどうか、この辺、まずただしたいと思います。

○麻生国務大臣 御指摘がありましたように、去る二月の四日、中国海洋調査船東方紅二号、事前通報海域外ということになりますが、ここにおいて海洋調査を実施されたということは確認されております。これは明らかに、東シナ海におきます日中間の海洋調査活動相互事前通報の枠組みというものから見ますと、反していることははっきりしておりますので、その日に外交ルートを通じて中国側に強く抗議をしております。

これに対して中国よりなされた回答は、基本的に尖閣諸島に関する中国側の独自の立場というのが、中国側には中国側の言い分がありますので、言ってきましたが、もう全然受け入れられないということで、二月の十六日に、私の方から、李肇星というのが外務大臣だったんですが、その人が当時日本に来ておりましたので、この枠組みの遵守というものを求めて、枠組みは堅持するという返答を向こうからもらったところではあります。

その後現在までのところ、この枠組みに反する海洋調査が行われていることはございません。

○新藤委員 それでは、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組み、これは平成十三年から取り決めがあるわけでございますが、これまでの日本側と中国側が行った事前通報の実績というのはどうなっているのか。

○岩屋副大臣 敬愛する新藤先生にお答えを申し上げたいと思います。

今先生御指摘の枠組みですけれども、平成十三年二月に、東シナ海における日中間の海洋調査活動に関する相互事前通報の枠組みが成立をしております。

その実績はどうかというお尋ねでございますけれども、中国側は、これまで二十六件の事前通報を行ってきております。我が方でございますけれども、この枠組みの対象となっている海域における日本側の調査は、そもそもほかの海域におけるものと比べて少なくて、我が方の実績はこれまで一件ということでございます。

中国側は、十三年以降、かなり枠組みの効果という意味では上がってきているというふうに私どもとしては判断をしております。

○新藤委員 この枠組み自体は評価をするものです。ただ、これはなぜ枠組みができたかといいますと、やはり、平成十三年の枠組み以前に、中国の船が我が国のEEZを越えて頻繁に調査を行う、これによっていろいろなトラブルが出てきているということがまず原因だったと聞いております。

実は、この問題を、私はずっと取り上げてきているんです。去年の外務委員会でも、海洋問題について、韓国のことでしたが、指摘をいたしました。

問題は、日中の場合は、この口上書があいまいなところに盲点がある。いわゆる、日本側は中華人民共和国の近海について調査を行う場合、中国側は日本側が関心を有する水域である日本国の近海と、よくわからないわけですね。どっちともとれるような、これが外交ですよと言われればそれまでなんですが。

いろいろ調べると、例えば、この区域には、資料をお配りしておりますけれども、資料の2の方です、「日本の二百海里水域概念図」という中にありますけれども、日中暫定措置水域という日中漁業協定の取り決めがあるわけですよ、同じ区域ですけれども。日中漁業協定では、この暫定水域を事細かに、緯度、経度を協定書の中に書いて、そして水域を画定しているわけです。

ですから、こんなふうにあやふやに、せっかく取り決めがあるのに、中国は勝手な自分の主張をして、結果的にはEEZに入ってきてしまう、こんな無駄なことが起きないように、これはきちんとした海域の具体的設定というのを交渉してみてはどうかと思います。

そして、この間、温家宝さんが来たときに、東シナ海を平和・友好・協力の海とする、そしてより高いレベルで政治対話を行うということも日中で決めているわけですから、これは大臣、ぜひ知恵を使って、まず、日中間のこういう無駄なことが起きないように、具体的な海域の設定というものを交渉してみてはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。

○岩屋副大臣 先に私から事実関係だけ申し上げたいと思います。

先生御指摘のように、この枠組みの中では、中国側が事前通報を行うべき海域を日本側が関心を有する水域である日本国の近海というふうにしておる、そしてまた、日本側が事前通報を行うべき海域は中華人民共和国の近海としている、そこがあいまいではないかという先生の御指摘でございますが、先生もいみじくもおっしゃいましたけれども、日中間では東シナ海について境界画定ができないまま今日を迎えているわけでございまして、したがって、双方の境界画定に関する立場に影響を与えないという考え方に立って真剣に交渉を行った結果、こういう表現で日中間で一致をしたということでございます。

しかし、先ほども申し上げましたが、この枠組みができる前は、中国側の違反件数は年平均二十一件、枠組み成立以降は年平均二件、これは、二件であればいいということを言っているのではなくて、一件でもあればけしからぬということなんですけれども、そういう境界画定ができていない状況で、ある意味では妥協の産物でできた枠組みですけれども、一定の効果は上げてきているというふうに考えているところでございます。

○麻生国務大臣 今副大臣の方から御答弁申し上げましたけれども、基本的には、境界画定というものがなされていないという状況下において、双方の立場に影響を与えないようにしようということで一定の合意をつくり上げた、妥協の産物といえば妥協の産物、外交といえば外交ということになろうかと思います。

おかげさまで、少なくとも今まであったトラブルの件数は減っておりますので、それなりの効果は上がっているんだと思いますが、今後の検討として、今言われた点は、日中の話がさらに進んでいくという段階になって、双方の間に、平成十三年のことで大分事情が違っておるとは思っておりますので、慎重に検討すべき御提案だと存じます。

○新藤委員 それでは、日韓の方についてお話をさせていただきます。

まず、お配りさせていただきました外務委員会提出資料1、「展示パネル撤去」という新聞記事でございます。

実は私、去年の五月三十一日の外務委員会でこれを取り上げております。韓国が竹島領有の根拠としている地図、これが今から五百年ぐらい前の地図なんですけれども、五百年前の地図から韓国は竹島をちゃんと地図として表記しているよ、こういう主張をしているんですが、実は、その地図は、鬱陵島の韓国側に竹島と思われる島を表記してあるわけなんです。ところが、独島博物館というのが鬱陵島にあって、その博物館の前の展示パネルには、鬱陵島よりも日本側に、いわゆる今の竹島と似たような位置にわざわざ位置を置きかえてしまっている、おかしいじゃないか、これは事実をちゃんと訂正することを申し入れろ、こういう話をしたわけです。

結果として、今こうやって、五月五日付の新聞では展示パネルを撤去する模様だと書いてありますが、外務省は確認しているんでしょうか。

○麻生国務大臣 今御指摘のありましたこの新聞の記事ですけれども、撤去の件については、その報道があったということは我々も承知しておりますが、現地に人を送って博物館を訪れた上で確認したかといえば、そこまではいたしておりません。

いずれにいたしましても、これは領有権にかかわる問題の話であります。これまで平和的に解決をということでいろいろやってきておりますけれども、これは双方でやはり客観的な事実というものをきちんとしておかないと、お互い、昔の話とか伝聞報道だけでやるのも甚だ危険でもあります。私どもとしては、こういった点については非常に大事なところでもありますので、外務省のホームページにおきましては、竹島問題の記述を大幅にふやした上に、英語版と、加えて韓国版と両方を載せるというようなこと等々、努力を今行わせているところであります。

○新藤委員 ありがとうございます。

私は、昨年提案させていただきまして、当たり前のことなんですが、言うべきことは言う、そして、客観的な事実に基づいて正しい歴史認識を両国民が持つということがとても大事なことだと思っておりますので、こういうことをおろそかにしないで、確認していってもらいたいと思います。まだやっていないと思います、この新聞記事によっても。しかし、こういうことが始まっているんだから、きちんと確認してわかれば、それは我々国民に知らせてくれなきゃ困る、こういうふうに思います。

時間がございませんので少しはしょりますが、今度は日韓の海洋調査の問題についてお尋ねします。

これもまた、五月三十一日に、EARDOという韓国の海洋調査船が鹿児島県沖の我が国EEZ内で事前の同意なく海洋調査を行ったわけです。これはもう新聞報道で明らかですから、これに抗議を行った。しかし、韓国は、これは我が国のEEZだ、だから日本に言う必要はないと言い募っている。そして、日本は抗議した、向こうはうちの海域だといって、終わりになってしまった、これなんですね。中国のときも同じなんです。抗議をするけれども、結果的にはその後何もできないわけです。

ですから、この竹島周辺の海域は非常にセンシティブな海域ではありますが、いわゆる科学的な海洋調査というのは、これはどの国もが持っている固有の権利なんだから、その海洋調査をしようとすると昨年の四月には大騒ぎになってしまった、こんな無益な争いをする必要はないわけでございまして、その意味では、昨年大臣にこれもお答えをいただいておりますが、これから日韓のそういう暫定的な枠組み、また海洋調査の協力体制をつくろうじゃないか、こういうことでお取り組みいただいているわけです。

しかし、もう一年たっています。現状、なかなか進んでいないような話も聞いておりますけれども、これはどうして進まないのか、またこれからどうすれば解決していくのか、大臣のお考えを教えていただきたいと思います。

○麻生国務大臣 昨年の騒ぎ以後、この問題については、これはまことに双方にとりまして、竹島の領有権にかかわる話でもありますので、したがって、かなりセンシティブな話ではあるんですが、今言われましたように、科学的な調査をするのに何の問題があるんだという話で、両方で調査をすればいい話ではないかということもいろいろ言っておりますけれども、向こう側としては、なかなか話が込み入ったまま、ずっとその後引きずっております。

先週の日曜日、済州島で行われました日中韓の外相会議のときに、日韓だけの外相会議を別にやっております。この問題につきまして、私どもとしては提案をしておりますのに対して、向こう側も向こう側で、こういった点を調査したいという話で、それはこっち側の地域だから、そっちが受け入れないのにそちらの話だけ受け入れろなんという話はとてものめないという話のまま、話が平行線をたどっております。

いずれにいたしましても、この問題は、昨年と同じような大騒ぎを起こすのは愚かなことだと思いますので、双方で局長レベルのところで話をしようというところまで来ておるというのが現状であります。

○新藤委員 これは、やはり歴史に学ぶ必要があると思うんですね。日韓基本条約の精神、竹島は棚上げ、そしてお互いの、互恵の海、こういうことで先人がつくってきたことなんですから、この精神にのっとって、しかも私、もう一度申し上げますけれども、さっき日中の暫定水域の話をしましたけれども、日韓の暫定水域もこの地域にあるわけです。ここでは、実は漁業調査は月一回のペースで行われているわけです。

ですから、先ほど岩屋副大臣は、境界画定に影響があっては困るのでということで非常にセンシティブになっていると。しかし、境界画定に影響しない、そしてここは、とにかく海洋調査というのは科学的な、また国が持っていなければ困るものなんだから、これについて安全に、しかも自由に調査ができるように、こういう枠組みを早急につくるべきだし、そのときには日中と同じように、日韓のこの枠組みの中では具体的な海域をきちんと画定する、これが大切だと思いますので、ぜひそういったことで今後交渉をやっていただきたい。

もう一年かかっているんですが、中国よりもちょっと時間がかかっていますね。ですから、かなりこれはややこしい話なんだなと思いますが、そこは逆に、妥協するというよりはもう基本を、同じテーブルにのらないで、きちんとこれは科学的な調査だという観点でやっていただきたい、このように思います。

続きまして、それに関連いたしまして、それでは、そもそも日本の海洋調査はどんなふうに行われてきたのか、日本のEEZ内の尖閣周辺、それからガス田の周辺、さらには竹島周辺、この地域に対して日本の海洋調査はどのようにこれまで行ってきたのか、政府の方から教えてもらいたいと思います。

○加藤(茂)政府参考人 お答え申し上げます。

海上保安庁では、これまで日本周辺海域におきまして、海図作成に必要な調査を実施してまいりました。

東シナ海におきましては、これまで数次にわたりまして調査を実施しておりますが、最近では、平成十五年度に石垣島北方海域におきまして海底地形等の調査を実施しております。また、日本海につきましては、沿岸域を中心に調査を実施しております。竹島周辺海域におきましては、昭和五十年度に海底地形の調査を実施しているところでございます。

○新藤委員 適宜やっているんだと思うんですが、東シナ海やガス田周辺、東シナ海においては、平成十五年ですけれども、ここのところで調査もやっている。しかし、今昭和五十年とおっしゃったでしょう。三十年前じゃないですか、竹島周辺は。

ですから、本来我々が通常、当たり前にやらなければいけない、またできるはずの調査が三十年も手つかずでいる。そして、去年それをやろうとしたら大騒ぎになって、韓国から船が出てくるようなことになっちゃった。この異常な状態は早く解消しなきゃいけない。

しかし一方で、漁業の調査、例えば海流だとか水温だとか塩分だとか、要するに海洋基本調査と同じような項目は、月に一回のペースでこの同じ海域でやっているわけですよね。だから、そこは少し頭を切りかえた方がいいんじゃないかと私は思っております。これはぜひ、我々でそういうことを研究していく必要があるんじゃないかと思います。

では、もう一回念のために聞きますけれども、日本船舶の安全航行のために、日本のEEZを越えて他国、中国、韓国のEEZ内で我が国の海洋調査というのはやらなくていいんでしょうか。

○加藤(茂)政府参考人 お答えいたします。

船舶の安全航行のために必要な海図の情報と申しますのは、一般的に沿岸国が整備することとされております。我が国が中国や韓国のEEZを含んだ海図を作成する場合には、当該部分につきましては中国や韓国の海図の情報を利用しております。

○新藤委員 これはどういうことかというと、旗国主義ですから、沿岸国がいろいろな海洋の調査を行って、船舶の安全航行や、いわゆる国が必要とするものは相手国に提供できるわけですよ。

私もちょっと調べたんですけれども、例えば漁業の関係でも、東シナ海の中国寄りにクラゲが大量発生している、それがこっちに押し寄せてくるかもしらぬ、では日本の漁具に影響を与えるから調べに行くよと言うと、中国が、いや、うちのデータを差し上げますよと。だから、EEZの中でお互いに調査をやっていれば、十二分に海は機能していくわけなんですよ。

だとすると、なぜ他国のEEZに無理やり入るのか。通常の海洋調査であれば、データは、必要最低限のものは得られるわけなのに、しかし入ってくる。ここを我々はよく注意をしなきゃいけないし、単に海洋調査であるから、警告をして出ていってもらいましたのでで済ませてはいけない問題が内在しているんじゃないか。

これ以上は憶測になってしまいますから、どうしようもありません。しかし、どう考えてもおかしい。漁業ならば自由に行き来して、海域まで設定しているのに、この海洋調査に限ってこれだけセンシティブになる。この問題は、我々はもっときちんと対応していかなければいけない問題なんじゃないかな、これを指摘しておきたいと思います。

そこで、とにかく我が国の国土面積、これは東洋の小さな島国だと言う人がいますが、大臣はきっとそう思っていないに違いないんです、私も思っていません、日本はすごく大きな国だと思っています。しかし、国土面積は世界じゅうの六十位です。しかし、EEZまで含めると実に世界第六位の、日本の権益が及ぶ面積を持っている。日本は、海洋大国のはずなんですが、なぜか東洋の小さな島国、こういうふうに言われてしまう。

そこで、これはさっきの資料にもありますが、今私は中国と韓国のところを問題にしましたけれども、日本のEEZというのは広大なものがあります。特に、北方領土近辺はどうなっているんだ、やっているのかねと聞きたくなってしまうぐらいですね。

では、これだけの広大なEEZを適切に管理するための、資源も、それから漁業も、海洋も、いろいろな海底地形も、そういうものの海洋管理を総合的に行う担当部署というのはどこなんでしょうか。

○麻生国務大臣 これは、所掌事務ということになりますと、日本の領海とかEEZに関しましては、各省庁おのおの所掌事務がありますので、保安庁の部分とか我々外務省の部分とかいろいろありますので、そういった意味で、各省庁が所掌事務に従って行っているというのが正式なお答えということになろうと存じます。

先般、おかげさまで成立いたしました海洋基本法におきまして、総合海洋政策本部を設置することによって、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するということが目的の一つということになっております。したがいまして、この本部の設置後は、これらの海洋に関する施策を総合的に担当するというのはこの設置本部ということになろうかと存じます。

今、総合海洋政策本部というものの、所掌をいたしておりますので、外務大臣もその本部員なんですが、本部長が内閣総理大臣ということになっておりますので、ここが総合的な対策をやっていく本部として機能していくということになろうと存じます。

○新藤委員 これからできる総合海洋政策本部、これをきちんと機能させなきゃいけない。現状では、どこだという一つがないんですよね。八省庁、九省庁で共管しちゃっているだけですから。

ですから、とにかく政府として一元管理をする総合的な窓口が絶対必要だ。しかも、日本の海洋調査を、全海域において、長期的な計画をつくって、漏れのないように、また、ひょっとして私たちが見落としているところがあるとするならば、そういうものをチェックする必要があると思いますし、例えば、海洋調査は、一つの船で二つのチーム、三つのチームが一緒に相乗りをしてやることだってできるわけです。そうすれば予算も削減できるわけです。だから、こういうことをよく工夫していかなければいけないんじゃないか。大臣は主要メンバーでございますので、これから海洋担当の大臣ができるわけなんですが、全内閣で、この問題ははっきりと具体的な項目を挙げて仕事を進めていただきたい、このように思います。

そこで、一つお尋ねします。

海洋基本法と海洋構築物安全水域設定法、これが成立いたしました。しかし、この法律だけでいいのかどうなのか。これに、さらに国内法の整備を図る必要が私はあるんじゃないかと思っているんです。例えば、中国、韓国の調査船が入ってきましたけれども、取り締まる法律はあるのか。これはもう時間がないので、私、このことでやりとりをしようと思っていたんですが、私が申し上げます。日本には取り締まりをする法律はございませんから、警告しているだけです。しかし、中国、韓国には取り締まりの法律があって、国内法に基づいて処置をすると言ってきているわけです。

我々は海洋大国なのに、海洋の法律は果たしてきちんと整備されているのか。特に、安全保障や日本の権益を確保する、これは国家の一番の使命です。ここの部分において、この海洋の管理に関する法律を、さらに個別的なものを整備していかなきゃいけないんじゃないかと私は思っております。ですから、今立法上どんな検討が必要と思っているのか、これをお答えいただきたいと思います。

○加藤(隆)政府参考人 お答え申し上げます。

先ほどもお話が出ましたけれども、総合海洋政策本部が設置されましたら、今後、総合的かつ計画的な推進を図るために海洋基本計画を定めるということになっております。その過程におきまして、海洋に関する問題に対しいかなる法律の立法が必要であるかという検討が行われていくというふうに考えておるところでございます。

○新藤委員 これは、我々議員がやらなきゃいけないことだと思います。しっかり研究して、このことは早急に整備していかなければいけない。海洋基本法そのものが議員立法なんですから、こういう分野は各省庁にまたがり過ぎておりますので、私どもがやっていきたいと思いますが、外務省としても、また内閣官房も、しっかり考えてもらいたいと思います。

時間が過ぎましたので、一点だけ、最後に申しわけございません。

○山口委員長 特別許します。

○新藤委員 海洋基本法、四月二十七日公布ということは、三カ月以内に施行するということですね。これは、そうすると七月末になるんだけれども、せっかく海洋の法律を施行するのならば、例えば海の日とかにしたらどうか。みんなに、国民によくわかっていただく、ああ、海の日に海洋基本法が施行されました、こういうような国民に周知できるように工夫したらどうかと思うんだけれども、これはいつ施行する予定なんですか。

○加藤(隆)政府参考人 海洋基本法の施行日につきましては、現在政府において検討中でございますけれども、長年、海の記念日や国民の祝日、海の日として国民や関係者に親しまれまして、また平成八年に国連海洋法条約が我が国について発効いたしました日として、七月二十日が一つの候補として考えられているところでございます。

○新藤委員 特別に許可していただきましてありがとうございました。

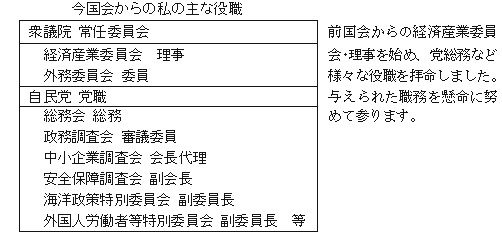

動させていただきました。ご支援いただいた有権者の方々に心よりお礼申し上げます。

動させていただきました。ご支援いただいた有権者の方々に心よりお礼申し上げます。 それにしてもこの度の選挙結果は私たち自民党にとってまさに冷や水を浴びせられたような惨憺たる大敗北となりました。年金不信や政治とカネの問題、更に景気回復が遅れている地方の格差問題や、農業の将来不安などの問題が総合的に作用した結果だと思います。

それにしてもこの度の選挙結果は私たち自民党にとってまさに冷や水を浴びせられたような惨憺たる大敗北となりました。年金不信や政治とカネの問題、更に景気回復が遅れている地方の格差問題や、農業の将来不安などの問題が総合的に作用した結果だと思います。 こうした中で私が憂慮するのは、衆参ねじれ現象下における政治の不安定化です。この不安定な政治状況下においても、重要な政治政策課題は山積しています。とりわけ国益や国民生活の安定に関わる政策は粛々と進めていかなければなりません。

こうした中で私が憂慮するのは、衆参ねじれ現象下における政治の不安定化です。この不安定な政治状況下においても、重要な政治政策課題は山積しています。とりわけ国益や国民生活の安定に関わる政策は粛々と進めていかなければなりません。

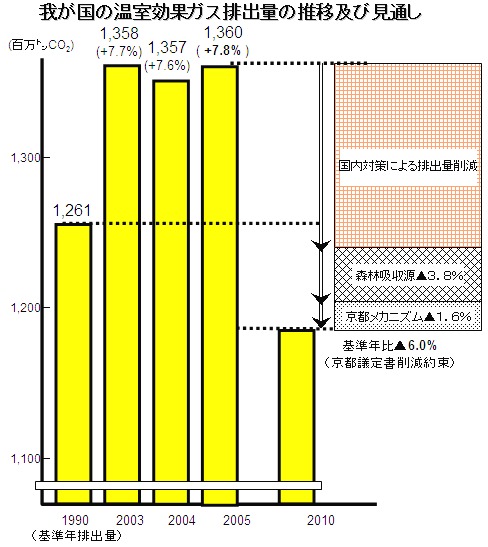

また、わが国と周辺諸国との主要な国際問題は、全て海洋がらみです。中国との東シナ海のガス田開発・尖閣諸島問題、台湾との漁業問題、韓国との竹島領有・漁業問題、ロシアとの北方領土・漁業問題等、いずれもわが国の権益に大きな影響を及ぼす重大な問題です。

また、わが国と周辺諸国との主要な国際問題は、全て海洋がらみです。中国との東シナ海のガス田開発・尖閣諸島問題、台湾との漁業問題、韓国との竹島領有・漁業問題、ロシアとの北方領土・漁業問題等、いずれもわが国の権益に大きな影響を及ぼす重大な問題です。

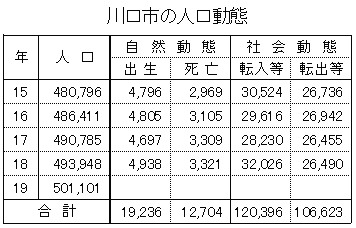

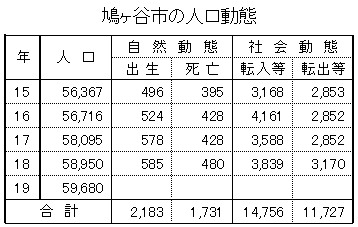

同様に4年前との比較において、鳩ヶ谷市の場合、人口は3,313人の増加ですが、出生と転入をあわせた新市民は約17,000人にのぼります。川口市も鳩ヶ谷市もともに約28%、およそ4人に1人が新市民だということになるのです。

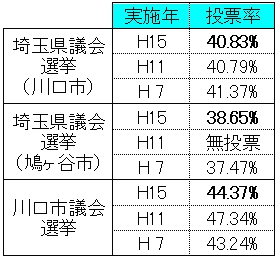

同様に4年前との比較において、鳩ヶ谷市の場合、人口は3,313人の増加ですが、出生と転入をあわせた新市民は約17,000人にのぼります。川口市も鳩ヶ谷市もともに約28%、およそ4人に1人が新市民だということになるのです。 選挙の際の低い投票率は大きな問題となっています。

選挙の際の低い投票率は大きな問題となっています。

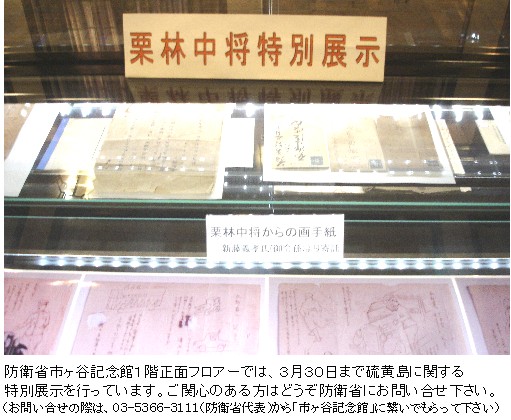

硫黄島関連書籍の中でも評価の高い「散るぞ悲しき」(新潮社刊)。

硫黄島関連書籍の中でも評価の高い「散るぞ悲しき」(新潮社刊)。 「硫黄島からの手紙」の脚本は日系米国人のアイリス山下さんで、シナリオライターとしてのデビュー作です。父親の実家は何と川口市戸塚であり、アイリスさんは何度も川口に里帰りしているそうです。これも偶然とはいえ不思議な縁です。

「硫黄島からの手紙」の脚本は日系米国人のアイリス山下さんで、シナリオライターとしてのデビュー作です。父親の実家は何と川口市戸塚であり、アイリスさんは何度も川口に里帰りしているそうです。これも偶然とはいえ不思議な縁です。 総理は、映画を観たり「散るぞ悲しき」を読んだことをを述べた上で、「栗

総理は、映画を観たり「散るぞ悲しき」を読んだことをを述べた上で、「栗

国や個人のアイデンティティ=自己同一性の確認=の確立こそが人間の永遠のテーマであり、私達はそのために人生に悩み、苦しみ、色々な経験をしながら答えを見つける作業を繰り返しているのだと思います。

国や個人のアイデンティティ=自己同一性の確認=の確立こそが人間の永遠のテーマであり、私達はそのために人生に悩み、苦しみ、色々な経験をしながら答えを見つける作業を繰り返しているのだと思います。

を我々は尊敬し、絶対に忘れてはならない。そのことを世界中の人に知らせたい」と語ってくれました。

を我々は尊敬し、絶対に忘れてはならない。そのことを世界中の人に知らせたい」と語ってくれました。

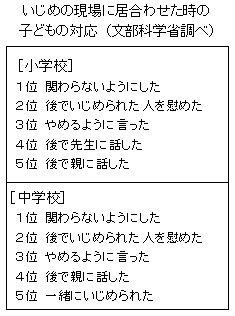

いじめ問題が表面化すると、マスコミ等は、悪いのは誰なのか犯人捜しを始めます。いじめた加害者、担任の先生、校長、そして子の親と責任が問われていきます。

いじめ問題が表面化すると、マスコミ等は、悪いのは誰なのか犯人捜しを始めます。いじめた加害者、担任の先生、校長、そして子の親と責任が問われていきます。

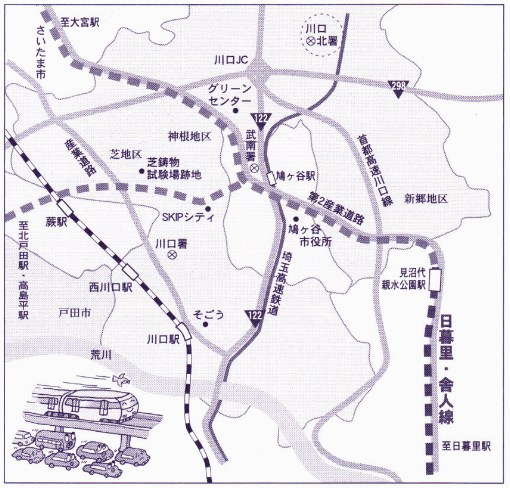

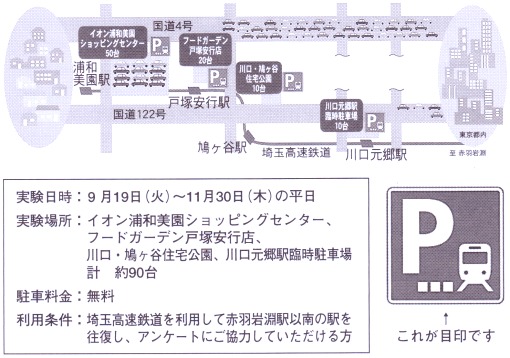

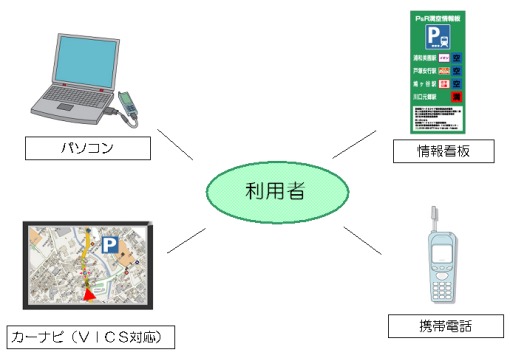

駐車場に停めて(PARK)、電車やバスに乗り換えてもらう(RIDE)ことです。左のマークが目印で、駐車場の位置案内看板や空き情報看板などに表示されています。

駐車場に停めて(PARK)、電車やバスに乗り換えてもらう(RIDE)ことです。左のマークが目印で、駐車場の位置案内看板や空き情報看板などに表示されています。

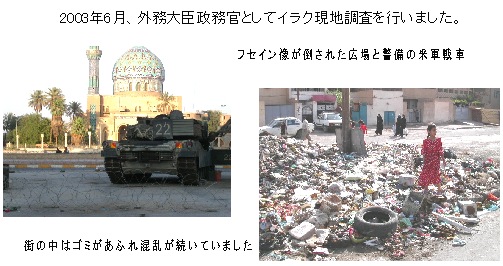

海上に、巨大なクレーンのような天然ガスの採掘施設があり、火を灯し実際に稼動中であることを確認しました。

海上に、巨大なクレーンのような天然ガスの採掘施設があり、火を灯し実際に稼動中であることを確認しました。

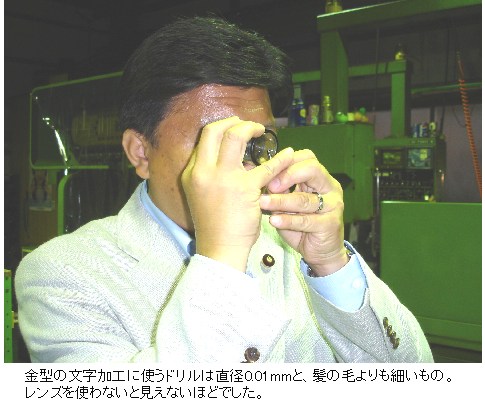

す。2mくらいのアルミのパネルにシャープペンシルの芯ほどの大きさの0.5mmのドリルで1万個~1万5千個の穴を開けます。その機械は、10ミクロン(1ミリの1/100です!)単位での精度を要求されています。

す。2mくらいのアルミのパネルにシャープペンシルの芯ほどの大きさの0.5mmのドリルで1万個~1万5千個の穴を開けます。その機械は、10ミクロン(1ミリの1/100です!)単位での精度を要求されています。 最後に訪れたのは、機械を削るための超合金のドリルをつくっている会社でした。製造している工具は全て特別注文で1,000品目程もあり、日本でも数社しかないという、極めて特殊な技術を持ったところです。

最後に訪れたのは、機械を削るための超合金のドリルをつくっている会社でした。製造している工具は全て特別注文で1,000品目程もあり、日本でも数社しかないという、極めて特殊な技術を持ったところです。

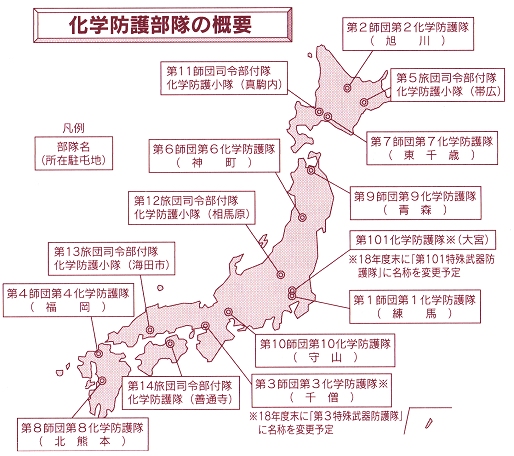

弾道ミサイルの出現は第二次大戦末期ですが、米国で、ペトリオットPAC-3、イージス艦搭載の迎撃ミサイルSM-3といった、本格的な迎撃手段が開発され、配備が始まったのは、実は2004年とつい最近のことです。

弾道ミサイルの出現は第二次大戦末期ですが、米国で、ペトリオットPAC-3、イージス艦搭載の迎撃ミサイルSM-3といった、本格的な迎撃手段が開発され、配備が始まったのは、実は2004年とつい最近のことです。