外務委員会で竹島問題に関して質疑をおこないました。

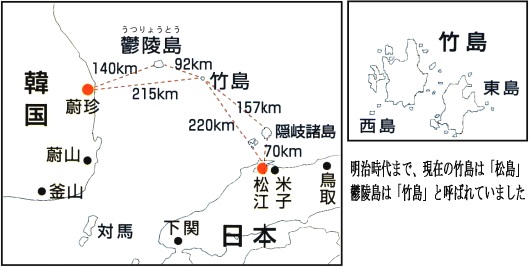

日韓間の大きな懸案である竹島問題につきまして、所属する外務委員会で2回にわたり質疑を行いました。日韓両国民が共通の歴史認識をもち、感情論によらない客観的な議論が広がっていくよう望みます。

2006年6月7日 衆議院外務委員会 新藤義孝質疑

○新藤委員 先週に続きまして質問の機会をいただきましたことは、委員長、そして理事、また同僚委員の皆様方に感謝を申し上げたいと存じます。

大臣、御出発されなければいけないということなので、手短に、一問だけ麻生大臣にお尋ねしたいと思います。竹島の海洋調査をめぐる関係でございます。

この問題で、四月の十四日に、我が国海保が海洋調査を行う、こういうことで表明して以来、摩擦が起きました。そして、谷内事務次官が韓国へ行って話をまとめてきた。その後に、今度、大臣は五月二十三日、カタールで潘基文外交通商部長官と会談をしてお話をされたわけです。EEZの境界画定交渉を来週始めることを合意していただきました。

そのときに、大臣は三つのことをお話をされておりますが、その中で、特に海洋調査に関しては、今後の海洋調査をめぐる協力も取り上げたいということでお話をされました。海洋調査の協力というのはどういう趣旨をおっしゃるつもりだったのか。

○麻生国務大臣 御指摘のありました、先般の日韓の外相会議において、私より、EEZの境界の画定交渉をやるに当たっては、懸案になっている海洋の科学的調査にかかわる協力についてもその場で取り上げようじゃないかという話を私どもの方から発言をいたしております。

この海洋の科学的調査に当たりましては、先般のような、先般というのは、谷内が行くことになりました先般のような事態が再発することを防止するということが必要、重要と思っております。

したがって、日韓間での話し合いでEEZの境界が画定するまでの間、これは、EEZの境界が画定するまで結構時間がかかると思いますので、その間、日韓の間で海洋の科学的調査をめぐる協力というものは進めていく必要があろうと存じます、このEEZの画定とは別に。

そこで、私としては、そういった点もこのEEZの境界画定交渉の中であわせて論議をすべきではないかということを、趣旨を申し上げたということでありまして、きょうこの段階で、韓国側が私どもの提案に対して、十六日からだと思いますが、来週から交渉の議題とすることにはまだ応じてきてはおりませんけれども、引き続き、この点につきましては調整をしていきたい。六月十二、十三日だそうです。調整をしていくというように考えております。

○新藤委員 それでは、大臣、お時間でしたら、大丈夫です。どうぞ。

今の大臣のお答えは、両国において、この周辺海域で国際法で認められている海洋調査を進めていくんだ、進めていくためのいろいろな協議をしようじゃないか、こういうお話をされた、こういうふうに理解をします。

その上で、ちょっとお尋ねをしたいと思います。

きょうは提出資料をお配りしておりますので、これは委員の皆さんもごらんをいただきたいと思うんですが、海洋調査を行うためには水路通報というものを出します。これはだれでも見られることで、私も、ホームページでチェックをして、きょうはここに持ってまいりました。

これによると、一枚めくっていただいて、我が国の水路通報、四月十四日付、これで、一番上に四角で囲ってある、二枚目のところです。水路通報をもう一枚めくっていただくと、二枚目に、日本海南西部、水路測量実施、そして四点に囲まれる区域、それが一番最初にあります図表の中の斜線で囲まれた区域。

これについて調査をやろうとして、四月の十四日にこれを公表したら、その日の午後に猛烈な抗議が来て、そして日本はこの問題で韓国と大きな争いになって、結果的に今この調査は中止している、こういう段階だということなんです。

ところが一方で、韓国側はどういうふうになっているかというと、もう一枚めくっていただいて、今度は英文のものがございます。これは韓国が出している水路通報です。ことしの一月の二十七日付で水路通報が出ていて、これをめくりますと、非常に興味深いというか、いろいろ書いてあります。韓国が、ことし一年間でこんな水路調査を行います、こういうことを通報しているわけなんです。

その中に、よく見ると、下の方の二のエリアのところに、「ドンハエ―ドクト」と書いてあります。それから、その下が「ドクト―ウルサン」と書いてあります。これは、ハエヤン二〇〇〇という船で調査を行いますということが予定されているんですね、この予定海域が。

それは、オーシャノグラフィック・オブザべーションをいつ行うかというと、ハエヤン二〇〇〇が、今下線が引いてあるのが七月十八日になっておりますが、これは間違いです、この一段上、七月三日から十七日にイーストシーで行う、それから十月十二日から十月三十一日に同じくイーストシー及びサウスシーで行う。

この表からいうと、トンヘと竹島、それからウルサンと竹島をめぐる我が国の排他的経済水域の中で、韓国はことしも水路調査を予定しているということになっておるわけなんでございます。

今度は、韓国がこの水路調査をやるときにどうなるんだろうか。またここで摩擦が起きて、緊張が発生するようなことであれば、極めて非建設的だと私は思っているんです。

今、大臣のお話のように、海洋調査を進めていこうじゃないか、こういう趣旨でこれからEEZの画定交渉が始まるんだとするならば、交渉の場でしっかりとこの部分は取り上げる。

それから、まず日本も、私たちもよくわからなかったんです、一月の二十七日の段階で韓国はもう海洋調査をやると言っているわけなんですから、これに対して我々はどういう抗議を行ったのか、しっかりと国民は知らなければいけないと思っております。

そして、何よりも摩擦が起きないようにするためには、例えば、こういう水路調査、海洋法条約で認められた科学的な調査であれば、お互いに自由にできるようなもの、または共同調査を行うとか、そういうルールを何か決めて、建設的な話し合いをしていく。共通のルールをつくる必要があるのではないかと思いますが、政府として、いかがですか、副大臣。

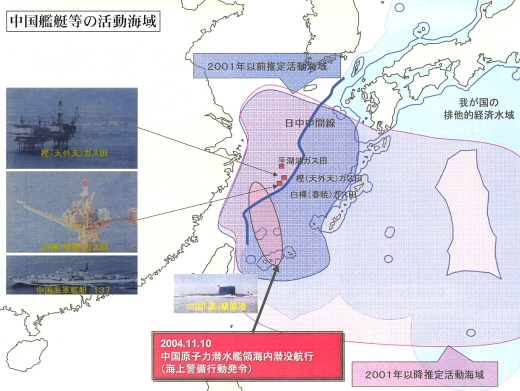

○塩崎副大臣 かつて、二〇〇〇年ごろ、二〇〇一年にかけて、中国が東シナ海で調査船を日本のEEZと目されるような水域にも繰り返し出してきたことがあって、特別円借款の一時停止の問題にまで至ったわけでありますけれども、その際に、共通のルールをつくろうじゃないかということで、かなり時間をかけましたけれども、そこでルールができ上がったという経験を持っているわけであります。

今、先生御指摘のように、本来、日韓関係が未来志向で、発展的な関係を結ばなければならないということは、特に近隣の一番近い国でありますから、それはおっしゃるとおりでありますが、今回、いろいろな問題が起きました。

先ほど大臣から答弁がございましたように、五月の二十三日の外相会談でも、EEZの交渉の中で、海洋の科学的調査をめぐる日韓間の協力について取り上げるようにということで働きはしているわけでございますし、私も五月の一日に潘長官とお会いをしたときに、要は、同じような問題がまた起きるようなことはやめましょうねということで、意見の一致を見ているわけでございます。

今御指摘のようなオーシャノグラフィック・オブザべーションというのがホームページに載っているわけでありますが、私どもとしても、日韓間で、海洋の科学的調査をめぐる同じような事態を避けるべきだという認識を潘長官との間にも共有しまして、できる限り日韓関係の大局を見据えた話し合いを行うことによって、今おっしゃったようなルールができればいいかなというふうに思っているわけであります。十二、十三日の東京における交渉において、できる限りそういう方向で進めるように努力をするよう事務方の方にも申しつけているところでございます。

○新藤委員 この間の四月の二十一、二十二日の谷内次官と向こうの第一次官との話し合いというのは、今回の海洋調査は中止する、それから韓国は地形名称の提案を行わない、それからEEZの画定交渉を始めようじゃないか、三つだったんです。

でも、そこにもう一つ、韓国側が予定をしている水路調査の問題があって、これはEEZ交渉のときに取り上げてしっかりと議論をしなければいけない、これは日本人もみんな知らなければいけない、私は、その意味で、きょうはこのことを取り上げたのでございます。

そして、この海洋調査、何度もさっきから言っているように、科学的な調査であれば、これはどの国にも認められた権利です。そして、韓国は、過去、少なくとも四年間ずっと調査を行ってきているわけです。竹島周辺の水路通報を公表しておりますけれども、海上保安庁、きょう来ていただいていると思いますが、海上保安庁としては、この水路通報に対してどういう対応をしてきたのか。

○陶政府参考人 お答え申し上げます。

海上保安庁といたしましては、我が国のEEZ内における韓国の海洋調査を水路通報により認知いたしました場合、直ちに外務省を初め関係省庁に連絡しているところでございます。

○新藤委員 そうすると、直ちに関係省庁に通報してもらっている、その関係省庁である外務省、これはどういうふうに対応しているんですか。

○梅田政府参考人 お答えいたします。

今、先生が指摘されたように、過去四年間、韓国は水路通報を行ってきておりますけれども、我が方は、その事実を承知次第、韓国側に対しまして、我が国のEEZ内における海洋の科学調査については、国連海洋法条約により、我が国の明示の同意が必要である、きちっとした事前通報がないことは遺憾であるということを、外交ルートを通じ、そのたびに抗議してきております。

○新藤委員 時間がありませんので一つ一つ取り上げませんけれども、少なくとも韓国は、四月十四日に我が国が水路通報を出したらば、その日の午後に、まだ相手に書簡が郵送で届いていない、ホームページに上げた段階でチェックをして、猛烈な抗議を行ってくる。

うちの方は、一月の二十七日に、韓国が水路通報を出しちゃっているわけです。しかも、これは、今の現状では有効なわけなんですから、やはりこれをしっかりと抗議するとともに、それは我々がみんな知らなければいけないじゃないか。

これは本来、韓国が、我々の科学的な調査に対して、あのような反応をしなければ、お互い、粛々と進めればよかったことなんだけれども、これは、向こうがああいう過激な態度をとってしまっていると、そこはまた別の政治問題化するということになるわけでございまして、これはしっかりと外務省もやっていかなきゃ困る。大体、一月の二十七日なんですから、これはよく心にとめておいていただきたい、こういうふうに思います。

今申し上げましたように、理屈で言えば、韓国の水路調査は今のところ有効です。だとすると、この七月にもし韓国の船が日本のEEZ内に侵入してきた場合、海上保安庁はどういう対応をするんですか。

○石橋政府参考人 海上保安庁としては、竹島周辺海域の我が国排他的経済水域において韓国側の海洋調査が行われた場合には、国際法に基づき適切に対処してまいる所存です。

我が国の排他的経済水域において海洋調査を行う他国の海洋調査船は、一般的には公船であるため、国連海洋法条約の規定により旗国以外の国の管轄権から完全に免除されることになりますけれども、当該船舶の調査活動を確認した場合には、巡視船などにより、無線などを通じ厳重に中止要求を行うなど所要の措置を講ずるとともに、外交ルートにより申し入れを行うこととします。

いずれにしましても、海上保安庁としましては、関係機関と綿密に連絡をとり適正に対処してまいります。

○新藤委員 海保が限られた、限定的な条件の中で極めて頑張っているというのは、私はよく承知しています。現場にも視察をしておりますから、極めて厳しい状況であると思いますが、今お話のございましたように、これはもう厳密に対応していくしかない。国際法にのっとってしっかりと対応しなきゃならぬ、こういうことになるわけです。

でも、その対応は、結果的には国の摩擦を生むことになります。何でこんなに摩擦が起きるのかといえば、私は、前回のときにも取り上げさせていただきましたが、韓国の人たちは、竹島、独島は私たちの島で、日本が不当に持っていってしまったものなんだ、それを戦争が終わった後の解放によって我々は取り返したんだ、二度と入れてはならぬ、こう思い込んで、とてつもない大きな反応を示すわけですね。日本人の方は、一方で、どうしてそんなに摩擦が起きるんだろう、竹島って日本の島じゃないの、でも、何で日本の島なんだかはよくわからないと。

ですから、そこのところをしっかりと、これは、今の時代は政府間同士が、役人の人たち同士でもって、部屋の中だけで話し合いが済むわけじゃないわけですよ。これは、両国民の世論が、日本人と韓国人が、冷静に、客観的な事実に基づいて、この問題をどう対処していくか。これをそういう形に持っていかない限り、いつまでたっても進まない。そして、要するに、その場をうまく玉虫色におさめて先送りする。それで、いつかは起こってはならない不測の事態、摩擦が起きたらどうするんだ、こういうことになります。

その意味においても、これは事務方でなかなかやり切れるのも難しいと思います。前回、ホームページだとか政府の広報物としての竹島のパンフレットとかつくったらどうだと御提案しましたけれども、ここはやはり、政治任命を受けている政務官が、御担当の政務官と御相談されて、これは御自分の任期中に一つ成果物をつくったらどうかと思いますが、いかがですか、伊藤政務官。

○伊藤大臣政務官 さきの大戦で硫黄島の司令官をなさった栗林大将を祖父に持たれる新藤議員の日本に対する大変な愛情、そしてまた島国、海洋国である日本の権益を守ることに対する熱情には大変敬服するところでございますし、先ほど名前が出ましたクリント・イーストウッド監督でありますけれども、今度は、栗林大将が新藤さんのお母様に書かれた手紙を一つのベースに、日本語による硫黄島の映画を撮られて、全世界で公開されるということでございます。

これからの広報というもの、おっしゃられたようなホームページまたパンフレット、また今はビジュアルといいますか映像の衝撃もありますので、ぜひ政治主導で、日本国民に対する御理解を深めていただくことはもとより、韓国民を含む世界の世論に訴える力強い広報活動というものを外務省としても進めてまいりたいと思いますし、今おっしゃられましたように、政治任命された我々もリーダーシップを持って、このことに対しては、遅かりし由良之助ということにならないようにしっかり進めてまいりたいという考えでございます。

○新藤委員 映画の宣伝までしていただきまして、ありがとうございます。さすが伊藤政務官、元映画づくりの専門家でございますので、大変ありがとうございました。

しかし、今の話は、まさに政務官の仕事だと私は思うんですね。政務官がこういう大臣、副大臣をバックアップするための仕事をして、事務方に御指導いただいて立派なものをつくることを期待したいというふうに思います。

そして、最後でございますが、来週予定されている日韓のEEZ画定交渉に関しまして、先ほど松原議員さんからも少し御指摘がございましたけれども、報道によれば、韓国側は独島を基点とする新しい境界線の提案をする、こういう話が漏れ伝わってきました。

これは、あくまで未確認の報道です。でも、もし、こんなようなことを韓国がやってくれば、日本も引くに引けなくなってしまいます。ですから、こんな互いに傷ついて、真っ正面からぶつかり合うようなことをやるのは全く得策でないと私は思っています。

そして、それはまず、今、日韓のEEZの境界画定については、平成八年の三月、橋本総理と金泳三大統領との首脳間において、日韓のEEZ問題は領有権問題と切り離して、EEZの境界画定や漁業協定交渉を促進することに合意した、これが今我々が日韓で持っている知恵です。ですから、こういうものをしっかりと前提にして、これも事務方にきちっとした指導、指示をしなければいけないと私は思っています。

今、大臣はもう御出発ですから、副大臣にお尋ねしますが、「愚者は体験に学び、賢者は歴史に学ぶ」、これはビスマルクの格言です。我々はそういう歴史を踏まえて、そして日韓は隣り合った友好国として、お互いに仲よくやっていこうじゃないか、いろいろな歴史があって、それを踏み越えていかなくてはいけません。そのときに、過激な、単なる独善的な提案は絶対に慎むべきだ。

その意味において、来週から始まってしまうわけでございます、一回で終わるとは思いませんが、しっかりと政治的なリーダーシップが必要ではないかと思いますが、副大臣、御見解をぜひお願いいたします。

○塩崎副大臣 先生おっしゃるとおり、日韓関係は未来志向で、冷静な、そしてしっかりとした関係にしなければならないのは言うまでもないわけでありまして、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、来週、東京で開催されます交渉において、前向きな答えが出るように努力をせないかぬと思っておりますが、先ほどの報道につきましては、私たちも承知はしておりますけれども、内容についてはまだ確認をしているわけではございません。

いずれにしても、はっきりしていることは、六年ぶりに再開されるEEZに関する交渉をきちっと建設的に、前へ向いて進めさせるということが大事であり、そしてまた、さっきの御指摘にあった海洋調査、科学的な調査に関するルールについても交渉のテーブルにのせて、そして国際法にのっとったルールをつくっていくということをやらなければいけないと思っておりますし、日韓間でその大事さについては認識を共有していると思っておりますけれども、今お話がありましたように、来週始まるこの交渉に当たっては、事務方がきちっと、今申し上げたような問題点を含めて頭の中に入れて、しっかりした交渉をするように大臣からも、私からも申しているところでございます。

○新藤委員 ありがとうございます。

これは外務省だけに任せておくことではなくて、我々国会も、この外務委員会も、そして国民の皆様も、やはり事実を知った上で、みんなで応援していかなきゃいけない。世論をきちっとつくっていかないと、大ごとでございますので、頑張っていただきたい、また私たちも頑張りたいと思います。

どうもありがとうございました。

流しました。「誰がいくら自分達の土地だと言い張っても独島は我が地」「ハワイはアメリカの地

流しました。「誰がいくら自分達の土地だと言い張っても独島は我が地」「ハワイはアメリカの地

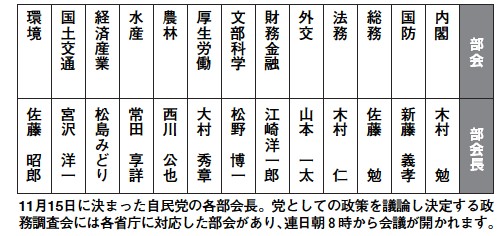

そして、経済産業委員会の理事会と委員会が週2日、同じく外務委員会が週2日、粗酒手衆議院本会議が週3日、定例で開催されます。

そして、経済産業委員会の理事会と委員会が週2日、同じく外務委員会が週2日、粗酒手衆議院本会議が週3日、定例で開催されます。

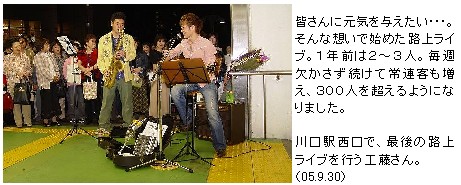

川口の誇る地場産業である植木産業も、和風の庭園が少なくなってきたことや消費者の好みの変化などから、近年ではなかなか厳しいものがあります。

川口の誇る地場産業である植木産業も、和風の庭園が少なくなってきたことや消費者の好みの変化などから、近年ではなかなか厳しいものがあります。 また、新たなセールスポイントとして、この地の名を冠したサクラ、「安行桜」をご紹介します。大島桜と緋寒桜が自然交配してできたもので、今から50数年前、この安行から販売された品種です。ソメイヨシノより半月から1カ月ほど早く咲き、濃いピンク色の大きい

また、新たなセールスポイントとして、この地の名を冠したサクラ、「安行桜」をご紹介します。大島桜と緋寒桜が自然交配してできたもので、今から50数年前、この安行から販売された品種です。ソメイヨシノより半月から1カ月ほど早く咲き、濃いピンク色の大きい 花びらが特徴です。

花びらが特徴です。

昨年4月に「週刊新藤54号」でもご紹介しましたが、イーストウッド監督は、この太平洋戦争最大の激戦と言われる戦闘を、日米双方の視点から描きたいという構想を持っていました。

昨年4月に「週刊新藤54号」でもご紹介しましたが、イーストウッド監督は、この太平洋戦争最大の激戦と言われる戦闘を、日米双方の視点から描きたいという構想を持っていました。 渡辺 謙さんは、想像していた以上に謙虚で穏和な方でした。配役が決まってから、硫黄島や栗林忠道に関する文献を調べて読み漁っていたそうで、私たちの話を聞きながら熱心にメモを取っていました。

渡辺 謙さんは、想像していた以上に謙虚で穏和な方でした。配役が決まってから、硫黄島や栗林忠道に関する文献を調べて読み漁っていたそうで、私たちの話を聞きながら熱心にメモを取っていました。 渡辺 謙さんは、「ラストサムライの撮影の時にも、『人を守るために自分が犠牲になる』という武士道精神は、騎士道精神を文化に持ったヨーロッパの人たちには理解してもらえたが、アメリカ人にはなかなかわかってもらえなかった」と語っていました。

渡辺 謙さんは、「ラストサムライの撮影の時にも、『人を守るために自分が犠牲になる』という武士道精神は、騎士道精神を文化に持ったヨーロッパの人たちには理解してもらえたが、アメリカ人にはなかなかわかってもらえなかった」と語っていました。 追悼のことばを述べました。「この硫黄ガスが噴き出す小さな島で、玉砕突撃をせず地下のトンネルに籠もり、死ぬより苦しい生を生き抜いた皆様は、何を支えに戦ってくれたのでしょうか。私の祖父が、当時10歳だった娘に宛てた手紙にその本当の理由が見えてきます...

追悼のことばを述べました。「この硫黄ガスが噴き出す小さな島で、玉砕突撃をせず地下のトンネルに籠もり、死ぬより苦しい生を生き抜いた皆様は、何を支えに戦ってくれたのでしょうか。私の祖父が、当時10歳だった娘に宛てた手紙にその本当の理由が見えてきます...

街中で、障がい者用駐車場に健常者の方が車を止めてしまっている光景を時折見かけます。車椅子を利用している方が身近にいない人には、その必要性がピンとこないのかもしれません。

街中で、障がい者用駐車場に健常者の方が車を止めてしまっている光景を時折見かけます。車椅子を利用している方が身近にいない人には、その必要性がピンとこないのかもしれません。

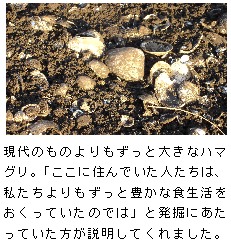

私が伺ったときには、30名近くの方たちが発掘作業にあたっていました。小さなシャベルを片手に慎重に土の表面をなぞっていた方が、自分がたった今掘り出したという土器の破片を見せてくれました。

私が伺ったときには、30名近くの方たちが発掘作業にあたっていました。小さなシャベルを片手に慎重に土の表面をなぞっていた方が、自分がたった今掘り出したという土器の破片を見せてくれました。

この前野宿貝塚遺跡が営まれた頃には、数世帯の家族が共に暮らす20人程の規模の集落をつくっていたと考えられています。当時はこうした集落が市内に数箇所あったとみられており、当時の川口の人口は、多くても500人程度だったものと思われます。

この前野宿貝塚遺跡が営まれた頃には、数世帯の家族が共に暮らす20人程の規模の集落をつくっていたと考えられています。当時はこうした集落が市内に数箇所あったとみられており、当時の川口の人口は、多くても500人程度だったものと思われます。

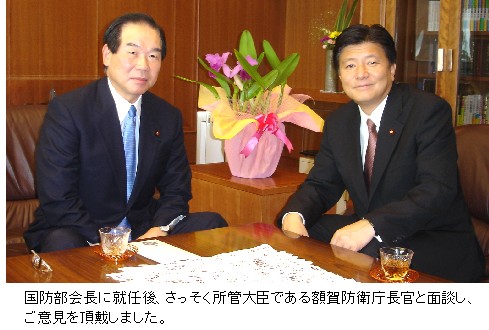

そして、昨年9月に皆様の暖かいご支援のおかげ様で国政に復帰させていただき、衆議院では経済産業委員会理事、自民党では国防部会長という大役も拝命いたしました。本年もよろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。

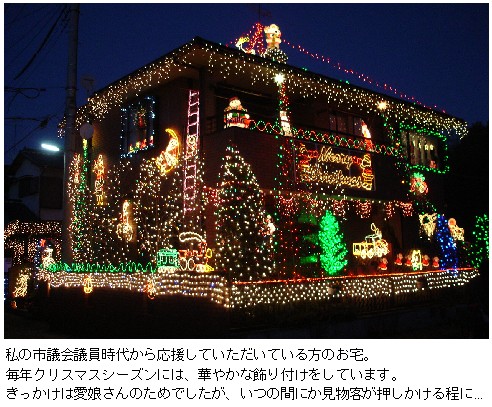

そして、昨年9月に皆様の暖かいご支援のおかげ様で国政に復帰させていただき、衆議院では経済産業委員会理事、自民党では国防部会長という大役も拝命いたしました。本年もよろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。 しかし今では新人が積極的にどんどんと発言し、納得いくまで議論されます。活発な新人議員たちと総裁のリーダーシップにより、自民党の体質は明らかに変化しつつあります。

しかし今では新人が積極的にどんどんと発言し、納得いくまで議論されます。活発な新人議員たちと総裁のリーダーシップにより、自民党の体質は明らかに変化しつつあります。 例えば主婦が自分の身近な家庭の感覚で、自分たちの立場で国を論じる。今の自民党は、そうした声を拾い上げていく体制が整いつつあると私は感じています。

例えば主婦が自分の身近な家庭の感覚で、自分たちの立場で国を論じる。今の自民党は、そうした声を拾い上げていく体制が整いつつあると私は感じています。

川口ブランドの創出による地域産業の活性化。そして、それをつくりだす過程の多くの人たちの暖かい交流。川口の活力をつくりだすの食文化研究会の皆さんのチャレンジを応援していきたいと、私は以前、「週刊新藤55・56合併号-新たな名産品

川口ブランドの創出による地域産業の活性化。そして、それをつくりだす過程の多くの人たちの暖かい交流。川口の活力をつくりだすの食文化研究会の皆さんのチャレンジを応援していきたいと、私は以前、「週刊新藤55・56合併号-新たな名産品 ◆ 川口の特産物「ぼうふう」

◆ 川口の特産物「ぼうふう」 先日行われた農協主催の即売会でもこの「たたら」は大人気を博しました。

先日行われた農協主催の即売会でもこの「たたら」は大人気を博しました。