昨年は自然災害の多い年でした。連続上陸した大型台風が国内各地に甚大な被害をもたらし、新潟県中越地震は今なお深刻な爪痕を残しています。さらに年末に発生したインド洋大津波の死者・不明者数は29万人を超えてしまいました。

震災から10年を数えた神戸ではこの1月に国連防災会議が開かれ、地球規模の減災を推進していく決議が採択されました。

自然災害は私たちにとって大きな脅威であり、国際規模、国家規模、また県や市町村など様々なレベルで対処すべき問題です。そしてそれは政治や行政の役割でもあります。

しかし何よりも、住民一人ひとりが防災に対する意識を高め、正しい知識に基づく適切な行動をとり、そして平時から備えをしておくことは大切なことです。今回の週刊新藤では、個人でできる災害への備えについてご提案させていただきます。

|

[わが家の防災をチェックしよう]

まず、上記のチェックリストを試してみて下さい。あなたはいくつの項目にチェックができましたか?

[家族防災会議をしてみましょう]

「地震が起きたときどうすればいいか?」「家族が別々になった時の連絡は?」など、いざという時に冷静な対応がとれるよう、普段から話し合っておきましょう。

家族の役割分担について

火を消す人、ドアを開ける人、お年よりを守る人、非常持ち出し品を管理する人を決めておきましょう。

非常持ち出し品や備蓄品は?

地震によって物資輸送ルートが寸断する場合に備え、最低3日分の飲料水と食料、衣類、その他の日用品を用意しておき、その置き場所を全員で確認しましょ

う。期限切れの物がないか定期的なチェックも必要です。(最後の頁に非常持ち出し品のチェックリストをつけました。どうぞ切り取って家の中の目立つところ

に貼り、役立たせていただければ幸いです)

これら非常用持ち出し品は、いざというときに持ち出せるようリュックサック等に詰めておきましょう。

|

家族との連絡は?

災害伝言ダイヤル「171」など、家族が離ればなれになったときの連絡方法を考えておきましょう。

家の危険なところを確認

家の中で危険なところはないか確認しましょう。階段や廊下・入り口に物を置かないようにしましょう。家具は地震で倒れないように固定したり置き方を工夫しましょう。阪神大震災での犠牲者の8割以上が家具や家屋の倒壊で亡くなっています。

食器棚等の開き戸から中身が勢いよく飛び出してくる場合もあります。「開き戸ストッパー」という製品も市販されていますが、開き戸の取っ手に輪ゴムをかけておくと簡易的なストッパーになります。

避難場所・避難方法の確認

家の近くの避難場所はどこか、また実際にそこまで歩いてみて途中に危険なところはないか確認しましょう。会社や学校にいるときなどいろんなケースで考えてみましょう。

なお、災害発生時には自家用車は使用しないようにして下さい。阪神大震災の初期段階では、道路中にあふれた一般車両により緊急自動車の活動に支障が生じています。

天災の発生は防げませんが、様々な工夫で被害を小さく抑えることは可能です。皆さんも周囲の防災対策を見直してみてはどうでしょうか。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新 藤 義 孝 |

私の仲間の若手企業家たちがこの度NPO法人「M・D・Pかわぐち」を結成。住みやすい街づくりを目指し様々な企画を展開中です。その内のひとつ、「防災缶」をご紹介します。水や非常食・衛生用品・懐中電灯等が予め入っており、その他必要に応じ物を入れるスペースもあります。長円型の上蓋をはずして付属する生分解ポリ袋を使えば簡易トイレとしても利用できるアイディアグッズです。

私の仲間の若手企業家たちがこの度NPO法人「M・D・Pかわぐち」を結成。住みやすい街づくりを目指し様々な企画を展開中です。その内のひとつ、「防災缶」をご紹介します。水や非常食・衛生用品・懐中電灯等が予め入っており、その他必要に応じ物を入れるスペースもあります。長円型の上蓋をはずして付属する生分解ポリ袋を使えば簡易トイレとしても利用できるアイディアグッズです。

本年は戦後60年目。人間で言えば還暦にあたるまさに節目の年です。私は、地域に根付いた活動を大切に続けながら、この国全体をしっかりと見据え、私たちの国の進路を見定める1年にしたいと決意を新たにしております。

本年は戦後60年目。人間で言えば還暦にあたるまさに節目の年です。私は、地域に根付いた活動を大切に続けながら、この国全体をしっかりと見据え、私たちの国の進路を見定める1年にしたいと決意を新たにしております。

私

私 と

と こ

こ

警

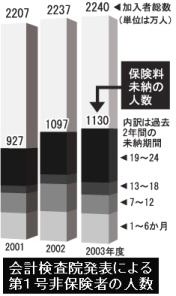

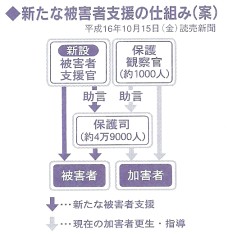

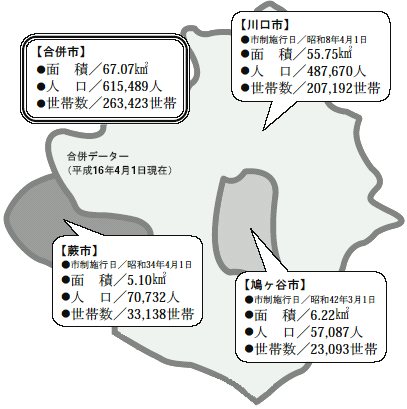

警 しかし、なお埼玉県の負担人口は680人と依然高い状態にあり、これは東京都の倍以上の数字になっているのです。

しかし、なお埼玉県の負担人口は680人と依然高い状態にあり、これは東京都の倍以上の数字になっているのです。 第

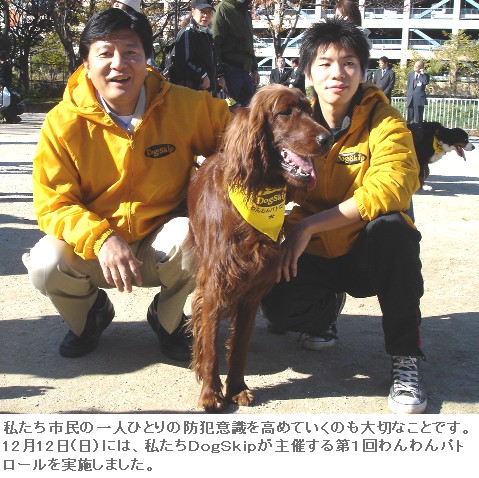

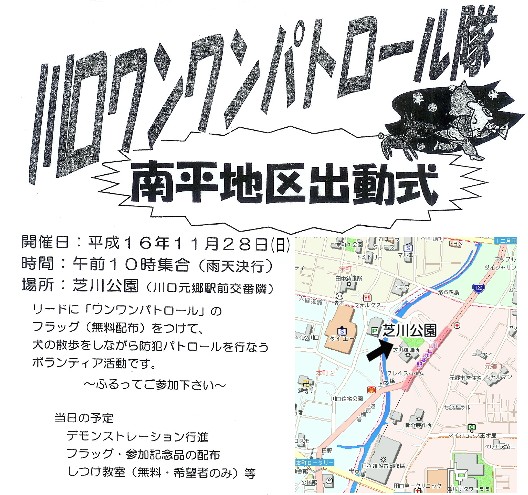

第 ■12月12日 DogSkip主催

■12月12日 DogSkip主催

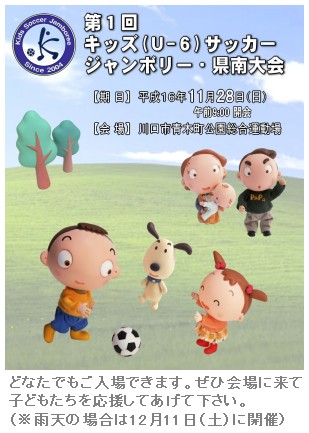

今週号から「子どもにやさしい街づくり」という新たなシリーズを立ち上げ、子どもたちの健全育成に向けての政策提言を、折にふれて読者の皆さまにお伝えして参りたいと思います。

今週号から「子どもにやさしい街づくり」という新たなシリーズを立ち上げ、子どもたちの健全育成に向けての政策提言を、折にふれて読者の皆さまにお伝えして参りたいと思います。

ひっ

ひっ 上

上 「子どもたちを元気にたくましく育てたい」 お子さんを持つ親の誰もが願うことであり、私が政治家として生涯をかけたテーマのひとつでもあります。

「子どもたちを元気にたくましく育てたい」 お子さんを持つ親の誰もが願うことであり、私が政治家として生涯をかけたテーマのひとつでもあります。

本

本 と

と 厚

厚 この署名の中には、私のホームページの電子署名欄にいただいたものも多数含まれています。北海道から九州に至る日本全国の皆様、さらには週刊新藤をご愛読いただいているドイツ在住の方からもご署名と暖かい応援のメールをいただきました。

この署名の中には、私のホームページの電子署名欄にいただいたものも多数含まれています。北海道から九州に至る日本全国の皆様、さらには週刊新藤をご愛読いただいているドイツ在住の方からもご署名と暖かい応援のメールをいただきました。

従

従 具

具

そ

そ そ

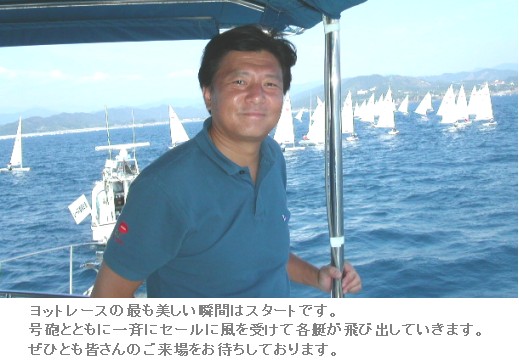

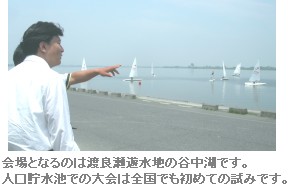

そ 何よりもこの大会の実現には、谷さんと親しい日本ヨット協会や国体レース関係者のご理解とご協力に支えられてきました。埼玉のみならず、谷さんを知る全国のヨット仲間が力を貸してくれたのです。また、県庁や北川辺町役場にも大変お世話になりました。

何よりもこの大会の実現には、谷さんと親しい日本ヨット協会や国体レース関係者のご理解とご協力に支えられてきました。埼玉のみならず、谷さんを知る全国のヨット仲間が力を貸してくれたのです。また、県庁や北川辺町役場にも大変お世話になりました。

は、

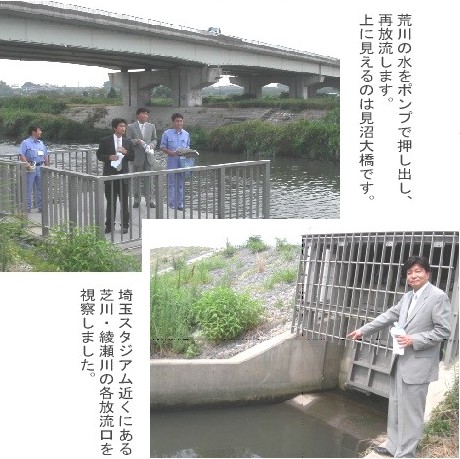

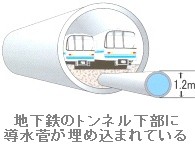

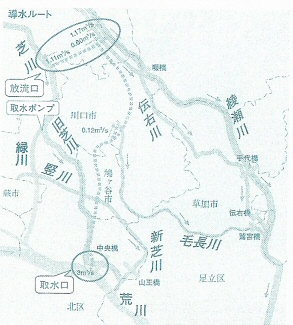

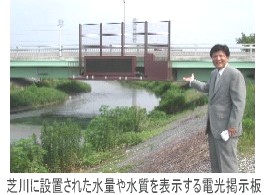

は、 監視が行われます。それから浄化用水は浦和美園駅付近にある分水施設により綾瀬川方向と芝川方向へと分けられ、4つの川それぞれの放流口へと流れていきます。

監視が行われます。それから浄化用水は浦和美園駅付近にある分水施設により綾瀬川方向と芝川方向へと分けられ、4つの川それぞれの放流口へと流れていきます。 私

私 一

一

多くの犠牲者が眠るサンタクルス墓地

多くの犠牲者が眠るサンタクルス墓地

今

今

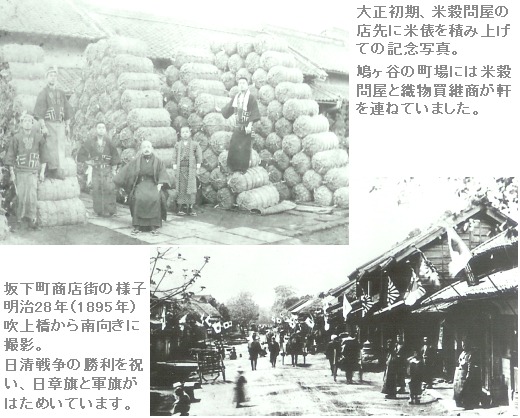

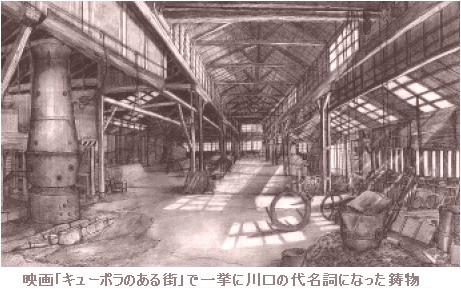

今から40年前、国民に深い感動を与えてくれた東京オリンピック。あの日本中が沸いた祭典で使われた聖火台が川口でつくられたものだということを、皆さんはご存知でしょうか。

今から40年前、国民に深い感動を与えてくれた東京オリンピック。あの日本中が沸いた祭典で使われた聖火台が川口でつくられたものだということを、皆さんはご存知でしょうか。

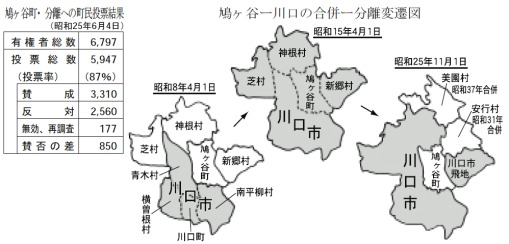

鳩ヶ

鳩ヶ

ア

ア

こ

こ NHKアーカイブス(公開ライブラリ3,200本)、川口市立科学館(プラネタリウム)等があります。特に映像シアター(325席)では、大人600円・子ども300円の割安料金で名作映画が公開されており、隠れた新名所になっています。

NHKアーカイブス(公開ライブラリ3,200本)、川口市立科学館(プラネタリウム)等があります。特に映像シアター(325席)では、大人600円・子ども300円の割安料金で名作映画が公開されており、隠れた新名所になっています。 今

今 ドッ

ドッ 私は市役所の担当の方々にこのドッグラン設置の戦略性を説明しつつ、さらに、

私は市役所の担当の方々にこのドッグラン設置の戦略性を説明しつつ、さらに、

近

近 今

今

し

し

去

去

や

や ま

ま そ

そ 最

最 7

7

現

現 私

私 川

川 平

平 「し

「し

父とともに森を散策する母。この笑顔

父とともに森を散策する母。この笑顔

幸いにして、本年3月より内閣府の拉致家族支援室内に担当窓口が設けられ、業務が始まっています。

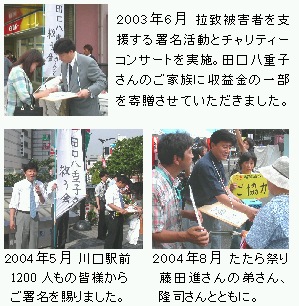

幸いにして、本年3月より内閣府の拉致家族支援室内に担当窓口が設けられ、業務が始まっています。 地元の皆さんと一緒に草の根レベルで国際貢献を行っていこうと始めた、毎年恒例の「ほほえみコンサート」。昨年は、JR川口駅にて田口八重子さんを救う署名活動を実施、また被害者家族の会を支援する募金活動を行った。

地元の皆さんと一緒に草の根レベルで国際貢献を行っていこうと始めた、毎年恒例の「ほほえみコンサート」。昨年は、JR川口駅にて田口八重子さんを救う署名活動を実施、また被害者家族の会を支援する募金活動を行った。