|

前

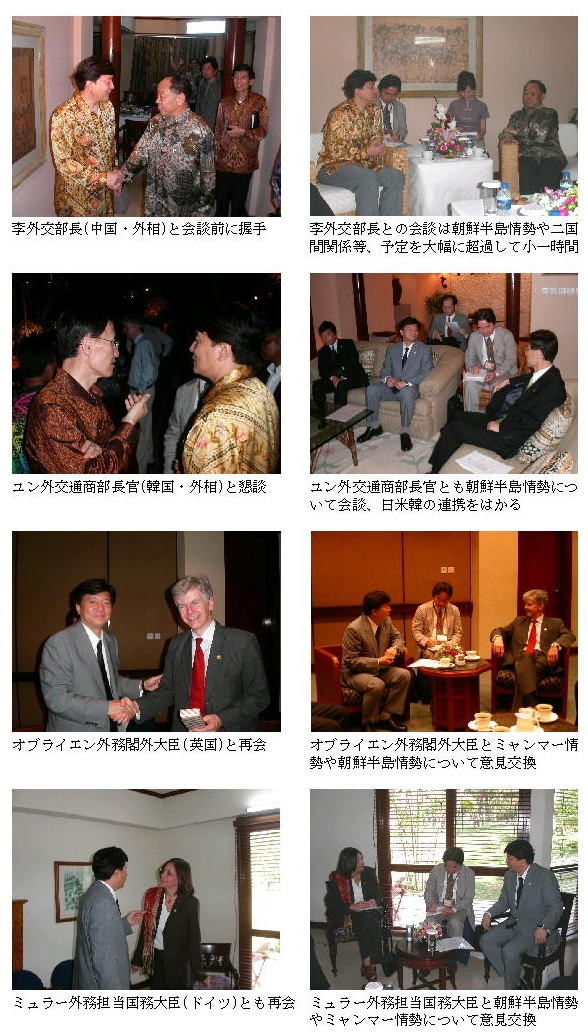

号では、日本政府の拉致問題に対する外交的取り組みの経緯や、日本政府認定の拉致被害者15人だけではなく、北朝鮮に拉致された疑いのある人が、実に

400人超もいらっしゃるという事実をお話しました。私たちの身近な川口にも、拉致が極めて濃厚とされる人が2名、ほか拉致の疑いのある人が3名もいま

す。拉致問題の真相解明と一日も早い日本への帰還のため、「田口八重子さんを救う会」や「拉致問題を考える川口の会」等が発足し、家族や親族による真剣な

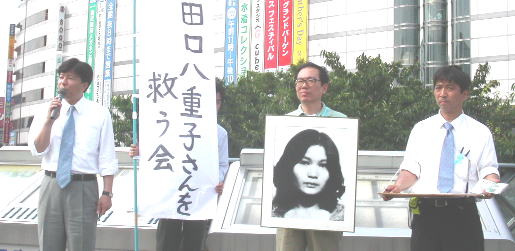

活動が現在続けられているのです。去る5月29日には川口駅頭にて、私もこれら家族会の方たちと一緒に、一日も早い解決を政府に要望するための「署名運

動」を行いました。当日は真夏を思わせる蒸し暑い日にも関わらず、被害者家族の必死な叫びを受け止め、子供さんからお年寄りまで、実に1200名を超える

真心の署名を頂戴できました。

|

|

| 2時間にわたり街頭で署名を呼びかけた。 中央に田口八重子さんの写真、右隣が失踪者の実弟、藤田隆司さん。 |

|

この北朝鮮による拉致事件は私たち日本民族や日本国家に対する、卑劣かつ凶悪極まる犯罪(テロ行為)であり、絶対に許せません。2度目の小泉首相の訪朝に

よって、蓮池さん・地村さんのご家族5人が日本に帰国できました。これはとても喜ぶべきことでしたが、横田めぐみさんなど拉致と認定済みの10名のご家族

で構成される「家族会」が、小泉首相に激しい怒りをぶつけました。その怒りの背景には、「拉致問題がこのまま国家間の話し合いによって幕引きされてしまう

のではないか?」ということを危惧する、やむにやまれぬご心情の表れであったと思います。

2年前の小泉首相の訪朝以来、昨年まで外務省筆頭政務官を拝命し、直接担当してきた当事者として、私が改めて皆さまにお伝えしたいことは、前述のように拉

致の疑いがもたれている400人を超える失踪者の中に、川口に関係の深い方が5人もいるということです。表紙の写真をご覧になればおわかりいただけるよう

に、新木章さんは「特定失踪者問題調査会」が特に拉致濃厚と認定した28人の中の1人です。また、佐々木悦子さんに至っては、昭和ではなく平成3年に失踪

しています。(ちなみに拉致被害者の田口八重子さんにつきましては、前号でもご紹介しました。)

拉致された疑いが濃い藤田進さんの弟で、「拉致問題を考える川口の会」の代表である藤田隆司さんにお話をお聞きすると、「兄は今年47歳になります。絶対

に生きていると確信していますが、父はすでに80歳を超えました。そんな老父に、『一日でも早く兄の元気な姿を見せてあげたい』という思いが、いつも心の

底から込み上げてきます。また、全国には平成になってから拉致されたと思われる人も大勢います。拉致事件は過去のことではなく、まさに現在も進行中かもし

れない犯罪なのです。この現実を1人でも多くの方に、知ってもらいたいのです」と真剣に語ってくれました。この悲痛な叫びこそ、拉致関係被害者の家族の皆

さんの共通なお気持でしょう。今この時にも北朝鮮で日本からの救出を待っている方々がいると考えて見てください。私たち全国民が一つになって、 同胞のために救いの手を差し伸べなければいけません。現在、私のホームページに、拉致問題や特定失踪者に関する資料を掲載しております。また、早期解決を政府に強く要望するための、インターネットによる「電子署名運動」も展開中です。ぜひ、私のホームページをご覧いただき、ご理解、ご協力を賜り、1人でも多くの皆さまのご署名をお待ちしております。そして、政治に身を置くものとして、私が取り組むべき今後の具体的な活動を申し上げます。

同胞のために救いの手を差し伸べなければいけません。現在、私のホームページに、拉致問題や特定失踪者に関する資料を掲載しております。また、早期解決を政府に強く要望するための、インターネットによる「電子署名運動」も展開中です。ぜひ、私のホームページをご覧いただき、ご理解、ご協力を賜り、1人でも多くの皆さまのご署名をお待ちしております。そして、政治に身を置くものとして、私が取り組むべき今後の具体的な活動を申し上げます。

第一に自分で出来ることです。今後も街頭での署名活動やチャリティー・コンサートなど自分達で出来る支援運動を継続して展開して参ります。

第二に政府への働きかけを継続します。国が認定した拉致被害者の方々には内閣官房に「拉致被害者・家族支援室」が設置されております。しかし、特定失踪者

問題については、政府・行政内に公式な受け皿がございませんでした。警察や市役所もまったく対応出来なかったのです。このため私は、昨年12月末に川口外

務大臣にお会いし400人を超える行方不明者の家族のための窓口設置の必要性をお話し、ご理解をいただきました。国会でも自民党、公明党が積極的に委員会

でこの問題を取り上げ、その甲斐あって、今年3月、「家族支援室」内に、特定失踪者問題の窓口が設置されたのです。今後も政府の取り組みが充実されるよ

う、働きかけを続けて参ります。

第三に地方自治体に働きかけを行います。現在、川口市役所には拉致被害者家族や特定失踪者家族への活動支援や、市民からの情報を収集する窓口がありませ

ん。そこで、私の仲間の市議会議員に依頼し、6月の定例市議会において市長への質問と提案が行われることになりました。今後、市役所内部で対応が協議され

ることと思います。一日も早い支援室の設置を私からも働きかけて参ります。

最後に拉致問題解決の最も重要なポイントを申し上げます。拉致問題は、これまでの歴代内閣が手をつけられなかった難題であり、小泉内閣で初めて本格的に取

り組みを始めました。解決すべき課題は山積しておりますが、一度に解決はとても出来ません。大事なことは途中で方針を変えないことです。私が外務大臣政務

官時代に政府・外務省内で取り決めた北朝鮮政策の骨子は、①朝鮮半島の安定化のために、拉致、ミサイル、核問題を包括的に取り組む。②外交手段によって平

和的解決をはかると共に、北朝鮮問題を国際世論に訴え、多国間の協力を得る。③必要最大限の「対話」と、必要に応じて法的措置を伴う「圧力」を講ずる。と

いうことであり、この3点を堅持しつつ、「ぶれない」、「妥協しない」、「あきらめない」という強い意志と断固たる決意で取り組むことが大事なのです。拉

致問題を解決しつつ、ミサイルや核の脅威を取り除く朝鮮半島の安定化政策は、わが国の平和と安全を維持するだけでなく、ミサイル、核、そしてテロの連鎖を

排除するという意味で、東アジアのみならず世界の平和に及ぼす影響はとてつもなく大きいのです。日本政府の外交能力と日本人の真価が、今、問われているの

ではないでしょうか。

| 新 藤 義 孝 |

日々の保育活動でのリズム遊びやリトミックを通じて創造表現に対する興味を培いながら、年長になり自分でどのパートを受け持つかを選択し、一人ひとりが主役となって目標を持って取り組みます。

日々の保育活動でのリズム遊びやリトミックを通じて創造表現に対する興味を培いながら、年長になり自分でどのパートを受け持つかを選択し、一人ひとりが主役となって目標を持って取り組みます。

こ

こ 現

現

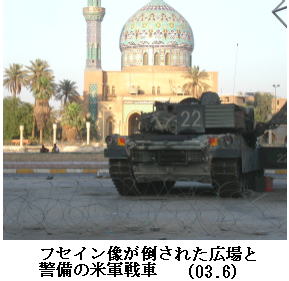

今月8日、イラクで起こった三邦人人質事件。当初からこの事件の犯人グループである武装集団は、「人質の解放のために自衛隊を撤退せよ」と要求し続けています。それは、日本政府の動揺を誘い、日本国民を混乱に陥れることが、目的の一つであるようにも思われます。

今月8日、イラクで起こった三邦人人質事件。当初からこの事件の犯人グループである武装集団は、「人質の解放のために自衛隊を撤退せよ」と要求し続けています。それは、日本政府の動揺を誘い、日本国民を混乱に陥れることが、目的の一つであるようにも思われます。

3月から4月にかけては、「卒業式」と「入学式」のシーズン。新しい世界へと旅立っていく青少年の姿を見ると、「おめでとう。これからも自分の力を信じて、がんばれよ!」と思わず、我を忘れて声をかけてしまいます。

3月から4月にかけては、「卒業式」と「入学式」のシーズン。新しい世界へと旅立っていく青少年の姿を見ると、「おめでとう。これからも自分の力を信じて、がんばれよ!」と思わず、我を忘れて声をかけてしまいます。

私が副園長を務める幼稚園でも、私の顔を見ただけで園児たちは私に飛びつき、しがみつき、一緒に相撲でもとるものなら男女間わず大喜びです。

私が副園長を務める幼稚園でも、私の顔を見ただけで園児たちは私に飛びつき、しがみつき、一緒に相撲でもとるものなら男女間わず大喜びです。

1月2日、お世話になっている地元の皆様に感謝の意を表し、自民党の街宣車あさかぜ号に乗り、東川口、蕨、川口、西川口の各駅前から、毎年恒例となっている新春街頭演説を行った。

1月2日、お世話になっている地元の皆様に感謝の意を表し、自民党の街宣車あさかぜ号に乗り、東川口、蕨、川口、西川口の各駅前から、毎年恒例となっている新春街頭演説を行った。 12月4日、自民党本部にて、「ジャパンプラットフォームを推進する国会議員の会(会長:細田博之 内閣官房副長官)」が開催された。

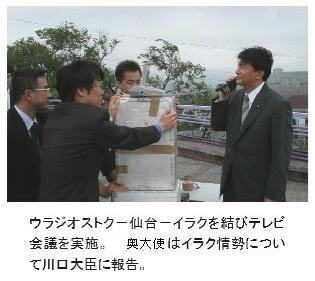

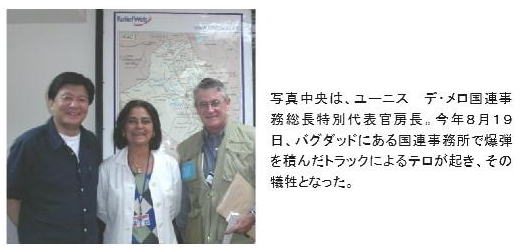

12月4日、自民党本部にて、「ジャパンプラットフォームを推進する国会議員の会(会長:細田博之 内閣官房副長官)」が開催された。 奥大使は私と同年齢であり、中東担当政務官の私は帰国のたびにイラク情勢の報告を受けたり、川口大臣とともに対策会議に臨んだものでした。

奥大使は私と同年齢であり、中東担当政務官の私は帰国のたびにイラク情勢の報告を受けたり、川口大臣とともに対策会議に臨んだものでした。

衆議院議員8年目を迎えた新藤代議士が、日頃からお世話になっている皆様を招き、10月8日赤坂プリンスホテルにおいて「しんどうトーキョーフォーラム」を開催、1600人以上の方が来場し、会場を埋め尽くすほどの賑わいをみせた。

衆議院議員8年目を迎えた新藤代議士が、日頃からお世話になっている皆様を招き、10月8日赤坂プリンスホテルにおいて「しんどうトーキョーフォーラム」を開催、1600人以上の方が来場し、会場を埋め尽くすほどの賑わいをみせた。 衆議院の解散を間近に控えたこの日に、これほど多くの議員仲間が集まったのも、これまでの実績とその人柄が高く評価されたものと、国政における新藤代議士への期待の大きさを実感させた。

衆議院の解散を間近に控えたこの日に、これほど多くの議員仲間が集まったのも、これまでの実績とその人柄が高く評価されたものと、国政における新藤代議士への期待の大きさを実感させた。

ロ

ロ

新

新 新藤政務官は、ペリー来航150周年を記念して横須賀で開催された「よこすか開国祭」記念式典に出席した。約3万5千人の観客が集まり、主催者の沢田横須賀市長のほか、松澤神奈川県知事、下田市長、函館市長、米国大使館、米国側関係者等が参加して盛大に式典が行われた。

新藤政務官は、ペリー来航150周年を記念して横須賀で開催された「よこすか開国祭」記念式典に出席した。約3万5千人の観客が集まり、主催者の沢田横須賀市長のほか、松澤神奈川県知事、下田市長、函館市長、米国大使館、米国側関係者等が参加して盛大に式典が行われた。 形

形 7月26日未明から続いた宮城県北部での強い地震は、多くの負傷者と多大な建物への被害をもたらした。また、7月18?21日の梅雨前線豪雨は九州地方を中心に多くの死傷者を出し、浸水や倒壊などの建物への被害も甚大なものとなった。

7月26日未明から続いた宮城県北部での強い地震は、多くの負傷者と多大な建物への被害をもたらした。また、7月18?21日の梅雨前線豪雨は九州地方を中心に多くの死傷者を出し、浸水や倒壊などの建物への被害も甚大なものとなった。 7月26日未明、イラク人道復興支援特措法案が参議院にて承認されて成立した。

7月26日未明、イラク人道復興支援特措法案が参議院にて承認されて成立した。