投稿者「shindo-office」のアーカイブ

2003.07.15 石垣市議長一行が、台湾間の漁業秩序維持の陳情

石垣市議会議長一行、下地幹郎・衆議院議員が、石垣島周辺海域でのマグロ漁をめぐる台湾漁船とのトラブルについて説明、漁業秩序回復に向けた政府の努力を求めた。

石垣市議会議長一行、下地幹郎・衆議院議員が、石垣島周辺海域でのマグロ漁をめぐる台湾漁船とのトラブルについて説明、漁業秩序回復に向けた政府の努力を求めた。

新藤政務官は、「台湾とは外交関係がなく難しい問題であるが、経済交流を行っている団体に政府も協力して、過去13回の協議を行ってきており、今後も粘り

強く話し合いを続けていく。また、日本の排他的経済水域や領海内での違法操業については水産庁や海上保安庁による取締りが行われていると思うが、今回の要

請を台湾側、関係省庁に然るべく伝達し、政府としてしっかり取り組んでいきたい。」と回答した。

2003.07.15 緒方貞子総理特別代表の出張報告

7月6日から13日まで、緒方貞子総理特別代表が約1年ぶりにアフガニスタンを訪問、現地の治安と復興の現状を把握し、我が国が今後どのように「平和の定

着」を実現していくかを検討した。緒方特別代表は、川口外務大臣と新藤政務官に出張結果を報告、アフガニスタンの和平と復興に向けたプロセスは「道半ば」

であり、「テロとの闘い」が継続する中、国際社会が人道・復興支援を一層強化・推進する必要があり、追加的な資金的・人的貢献が不可欠との認識を示した。

新藤政務官は、昨年12月のアフガニスタン訪問時の経験等に基づき、タリバンの再結集や政府の徴税・財政等につき意見を交換した。

新藤政務官は、昨年12月のアフガニスタン訪問時の経験等に基づき、タリバンの再結集や政府の徴税・財政等につき意見を交換した。

なお、新藤代議士が緒方貞子氏と会うのは今回で3度目。1999年8月、新藤代議士は自民党コソボ難民支援対策の責任者として、当時国連難民高等弁務官を

務めていた緒方氏と日本のコソボ支援について協議し、神戸大震災で使用され不要となった仮設住宅500戸を贈呈した。また、2003年2月には、ODA総

合戦略会議・第8回会合にて「人間の安全保障」についての意見交換で再会している。

2003.07.11 グレグソン在沖米軍四軍調整官が離任挨拶

在

在

沖米軍四軍調整官のグレグソン海兵隊中将が新藤政務官を離任挨拶のため訪問。新藤政務官は、沖縄への2度の出張、硫黄島での日米合同慰霊式、東京での勉強

会等、様々な機会にグレグソン中将と会い、仕事面だけではなく個人的な信頼と友情を培った。特に、5月に発生した米兵による女性暴行致傷容疑事件では、被

疑者の起訴前の身柄引き渡しについて尽力、2日での引渡しを実現した。

グレグソン中将は新藤政務官のこれまでの協力と友情に感謝し、日米同盟の更なる発展のために今後も協力していきたいと述べ、新藤政務官もグレグソン中将が沖縄の事情を理解し、「良き隣人」政策を推進したことを評価、今後の協力と友情の継続を約束した。

2003.07.04 日本人国連幹部職員と意見交換

国連開発計画(UNDP)の西本開発政策局長が東京事務所の弓削代表等と新藤政務官を表敬訪問し、人間開発報告書2003年版を説明の上、UNDPに対する日本の支援に謝意を表明した。

国連開発計画(UNDP)の西本開発政策局長が東京事務所の弓削代表等と新藤政務官を表敬訪問し、人間開発報告書2003年版を説明の上、UNDPに対する日本の支援に謝意を表明した。

新藤政務官は、「アフガニスタンやイラクに出張した折、我が国政府とUNDPが協力して平和構築に向け努力している現場を目にした。UNDPが日本からの

支援であることを『目に見える』ように配慮し、日本人職員を積極的に採用・登用していること等は承知しており、厳しい財政事情はあるが、メリハリをつけた

資金拠出を行っていきたい。」と述べた。

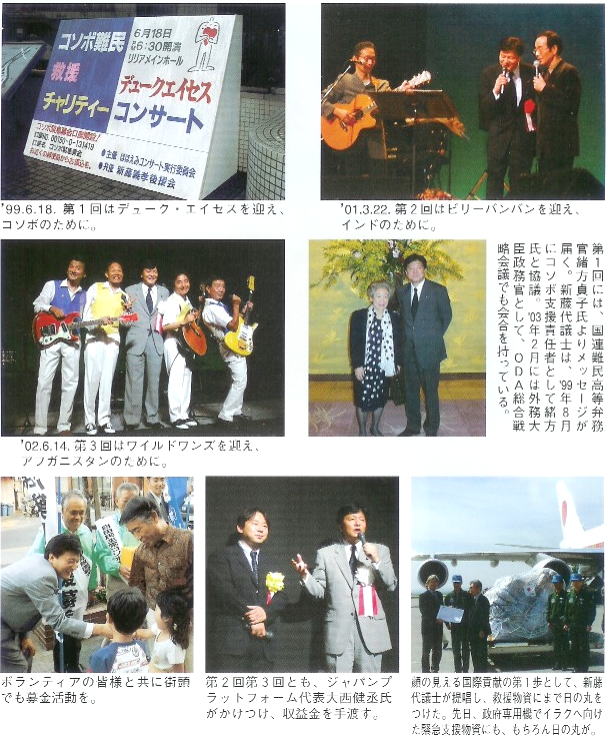

2003.06.28 イラク復興支援チャリティ・第4回ほほえみコンサート実施

新藤代議士が、地元川口・鳩ヶ谷の皆様と一緒に、草の根レベルで国際貢献を行っていこうと始めた「ほほえみコンサート」も今年で第4回目を迎えた。

第1回はコソボ難民支援、2回目はインド大地震の救済、3回目はアフガニスタン復興支援。そして今回は、新藤代議士が外務政務官としても力を入れているイラク復興支援及び、北朝鮮拉致被害者の救援を目的としている。

コンサート開始前には、JR川口駅前にて、川口生れで北朝鮮に拉致された田口八重子さん救援の署名活動と、被害者家族の会を支援する募金活動が行われた。

コンサート開始前には、JR川口駅前にて、川口生れで北朝鮮に拉致された田口八重子さん救援の署名活動と、被害者家族の会を支援する募金活動が行われた。

コンサート会場となった川口駅西口のリリアには2000名以上が集い、冒頭、新藤代議士が開会御礼挨拶を行い、また、ジャパ

ンプラットフォームの長(おさ)・評議会議長と、田口八重子さんのお兄さんである飯塚繁雄さん、進さん、本間勝さんに収益金

の一部を贈り、会場の皆さんから暖かい拍手をいただいた。

長さんは、「私たちの活動を応援してくれる国会議員は多いが、繰り返し何度も支援をいただいているのは新藤先生だけです」と

お礼の挨拶をした。

引き続き、岩本恭生さんのコンサートが1時間半にわたって行われ、最後は、新藤代議士も壇上に上がり、会場のみなさんも一緒

に「見上げてごらん夜空の星を」を大合唱した。

| 新藤代議士からのご挨拶

「実施運営に携わっていただいたボランティアスタッフの皆さん、 |

イラク人道復興支援及び安全確保支援に関する特別措置法案(外務政務官答弁) 衆議院イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会-4号 2003年06月27日

人道復興支援法及び安全確保支援に関する特別措置法案(外務政務官答弁) 衆議院イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会-3号 2003年06月26日

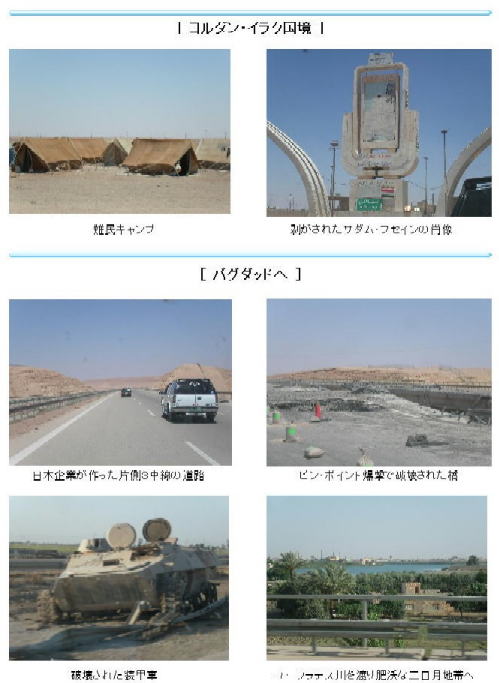

2003.06.20-25 政府調査団の一員としてイラクへ

1 日程及び面会先

○日程:6月20日(金)?25日(水)

6月20日(金) 成田発、ロンドン経由でアンマン着

21日(土) アンマン発、バグダッドへ陸路にて移動

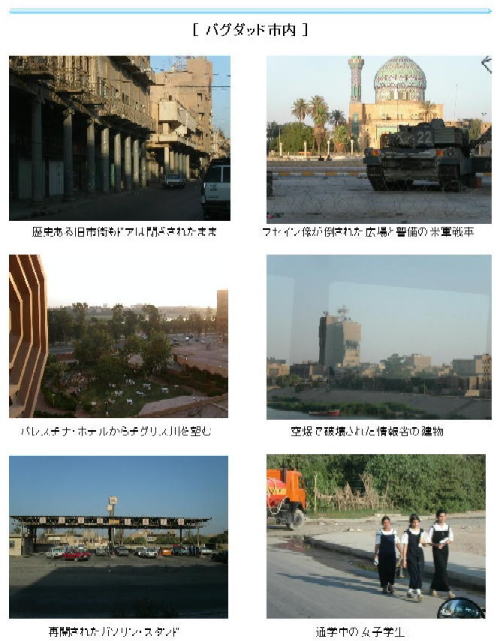

22日(日) バグダッド市内視察、関係先への調査

23日(月) バスラ、ウンム・カスルを視察しつつ陸路にて移動

24日(火) クウェート発、ロンドン経由で日本へ

25日(水) 成田着

○主な会談・視察先等

(バグダッド)

米軍の活動状況視察(警察署、給油所、国立小児教育病院等)

CJTF-7(連合軍司令部)によるブリーフ

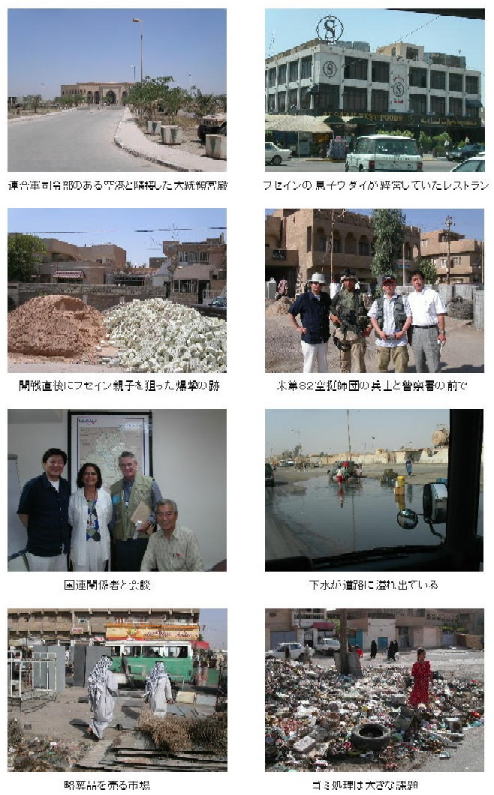

ブレマーOCPA(連合暫定施政局)長官

ソーヤーズ大使との会談(OCPA本部)

ユーニス デ・メロ国連事務総長特別代表官房長、ケネディ副人道調整官との会談

現地イラク人との懇談、邦人NGOとの懇談

サウラ・シティなど市内視察

(バスラ)

英軍のブリーフ、バスラ空港・市内視察

(ウンム・カスル)

港湾等視察

2 参加メンバー

杉浦正健(自民党・衆)(団長) 新藤義孝(外務大臣政務官)

岩屋 毅(自民党・衆) 小島敏男(防衛庁長官政務官)

阿部正俊(自民党・参)

舛添要一(自民党・参) 田村重信(自民党政務調査会)

斉藤鉄夫(公明党・衆) 高鍋博之(公明党政務調査会)

山本 保(公明党・参)

泉 信也(保守新党・参) 他、内閣官房、外務省、防衛庁から参加。

3 調査の概要

与党調査団は、国会議員7名(自民党4名、公明党2名、保守新党1名)、外務、防衛政務官各1名等のメンバーにより、イラク復興支援特措法案との関連でイラク国内の現地調査を実施した。

イラクの調査では、ヨルダンからバグダッドを経由してバスラからクウェートを車で実際に走行するなど、在外公館の協力を得て、短期間にもかかわらず効果的な視察・調査が実施できた。

(1)イラク国内情勢

① 治安状況

イラクにおいては、もはや戦闘は終了しているが、今なお旧政権の勢力が散発的な襲撃を行っている。しかしながら、治安状況は日に日に改善されており、イラクでの会談者の全員から、イラクの国内、特にバグダッドの治安は急速に改善してきているとの説明を受けた。

上記したように、旧政権の残党などによる犯罪は続いているが、組織的・計画的な攻撃は見られていないとのことであった。日本国内で懸念されていたバグダッ

ド市内の治安状況については、他の大都市一般に見られる程度にまで改善しているとの評価も聞かれた。しかし、現地の警察組織が不完全な状況であるため、米

軍などが治安維持の重要な役割を担っている。

② 国内の社会経済基盤(インフラ)

戦争による被害は局所的なものであったものの、戦後の略奪行為もあり、またサダム政権下の長年の社会経済基盤(インフラ)への投資不足及び経済制裁などに

より、電力や、上下水道など今後の復興の上での社会経済基盤が不十分であり、治安をはじめとする国民生活全体の安定、向上に支障を生じている状況であっ

た。

そこで、米国などはイラクの治安、電気、上水道、下水道、ゴミの収集、教育、市場の再生などの国民生活の向上のための社会経済基盤整備に全力を挙げてい

る。なお、イラク人による統治への第一段階として、Iia(イラク暫定行政機構)の7月中の設立に向け調整がなされている状況にある。

(2)各国のイラク支援活動状況

現在の治安状況の下、現状では、各国によるイラクの復興支援については、軍隊が中心的な役割を担わざるをえない。すでに、米、英、ポーランド、オーストラリアなど15ヶ国の軍隊がイラク国内に展開し、また、14ヶ国が派遣を決定している。

(3)我が国の復興支援における役割社会経済基盤が不足し、かつ治安状況が安定していないイラクにおいて、各国は軍隊を中心に復興・支援活動を行っている。

こうした状況下では、各国と同様の活動を行う上からも、我が国としても、自己完結性を持った組織である自衛隊を活用することが有効であると考えられる。

今回の会談先からは、日本の自衛隊の参加については、あらゆる分野について日本からの支援申し入れがあれば歓迎するとの意向が表明された。そして、支援分野については、日本の主体的な判断を尊重する、との見解が示された。

現状においては、イラク国民の生活の安定・向上を図る人道・復興支援やイラク国内の安全確保に当たる各国の軍隊に対する支援活動などが考えられる。自衛隊

の具体的な活動としては、水の浄化・補給・配給や人道物資を含む輸送などの分野が考えられる。とりわけ、航空輸送の分野においては強い期待が示された。

また、日本が行ってきた経済支援や人道支援に対する感謝の意が表明された。今後、この分野での協力を拡充させることが肝要である。

(4)結 論

今回の調査の結果、イラクでは戦闘が終わり、治安が急速に改善され、国際社会はイラクの復興及び民主的な統治機構の設立に向けて全力を挙げて支援している

ことが明らかとなった。国際社会がこのような努力を行う中で、我が国に相応しい主体的な協力を行う必要性があるとの認識に達した。

そのためにも、イラク復興支援法案を早期に成立させるとともに、より専門的・実務的な調査を実施した上で、技能と経験を有する自衛隊などをできるだけ速やかに派遣することが、イラク国民のためにも、また我が国の国益の上からも極めて重要なことである。

さらに、日本政府としては、今後のイラクの復興と支援にあたっては、我が国の持つ人的物的資源を動員して、長期的な展望の下に政策を立案・実行していくことが不可欠である。

2003.06.16 新藤外務大臣政務官 沖縄訪問

6月16日、新藤義孝外務大臣政務官は沖縄を訪問し、今般の米海兵隊員による婦女暴行致傷罪容疑事件に関してウォレス・C・グレグソン四軍調整官に申し入れを行うとともに、稲嶺恵一沖縄県知事に政府の対応について説明を行ったところ、その概要は以下のとおり。

1.グレグソン四軍調整官への申し入れ

(1)

(1)

新藤政務官より、婦女暴行致傷罪という凶悪な犯罪の容疑で、米海兵隊員に対する逮捕状が発出されるといった事態が発生したことは極めて遺憾である、引き続

き本件捜査に全面的に協力するよう要請する、改めて綱紀粛正と事件・事故の再発防止のために必要な措置をとるよう求める旨述べた。

(2)これに対してグレグソン四軍調整官より、今回の容疑を極めて深刻に受け止めている、在日米軍人が行ったとの容疑をかけられている行為は決して許され

る行為ではない、我々は、被害者の苦しみとこの事件が日本国民に及ぼした懸念を誠に遺憾に思う、今後とも捜査への全面的協力を継続する、綱紀粛正、再発防

止に一層の努力をしたいと述べた。

2.稲嶺知事との会談

(1)冒頭、新藤政務官より、今回の逮捕状発出という事態の発生に強い遺憾の意を表明するとともに、既にグレグソン四軍調整官に対して申し入れたとして同調整官とのやり取りを紹介し、米側に対して起訴前の拘禁移転を要請する旨述べた。

(1)冒頭、新藤政務官より、今回の逮捕状発出という事態の発生に強い遺憾の意を表明するとともに、既にグレグソン四軍調整官に対して申し入れたとして同調整官とのやり取りを紹介し、米側に対して起訴前の拘禁移転を要請する旨述べた。

(2)これに対して稲嶺知事より、今回の事件は大変遺憾である、先刻グレグソン四軍調整官にも述べたが、この種の事件は一つの点に留まらず、58年の歴史

の重みの中で線、面となっていき、強い県民感情のマグマがあることをしっかり認識してほしい、事件・事故は決してあってはならず、綱紀粛正、基地の整理縮

小、訓練移転等が目に見える形で進むことが重要であり、日米地位協定の見直しも進めて欲しい、本事件の被疑者の拘禁移転が一分一秒でも早く実現することを

強く求める旨述べた。

(3)これに対して新藤政務官は、米軍施設・区域に関する問題は、目に見える改善が重要との貴知事のお立場をよく承知している、拘禁移転については、米側が早期に引き渡しに同意するよう政府として最大限の努力を払って行く旨述べた。

2003.06.10 【お知らせ】 6月28日 第4回ほほえみコンサートのご案内

恒例となりましたチャリティーほほえみコンサートも第4回を迎え、今回は「イラク復興支援チャリティー・岩本 恭生リサイタル

」を開催させていただくことになりました。

万障お繰り合わせの上、是非ともご来臨下さいますようご案内申し上げます。

| 日 時: 6月28日(土) 午後6時00分開場、6時30分開演

会 場: 川口総合文化センター リリア・メインホール 出演者: 岩本 1階(指定)4000円 2階(指定)3000円 3階(自由)2000円 主 催: ほほえみコンサート実行委員会 お問合せ:048-254-6000

|

| 【新藤代議士からのご挨拶】

外交政策は、産業・中小企業政策、行財政改革とともに、私の活動の柱となるものです。コソボのために、自費で難民キャンプへ これらの国の活動とは別に、地元川口・鳩ヶ谷の皆様と一緒に取り組んでいる国際貢献がこのコンサートです。 残念なことに毎年世界のどこかで、一刻も早く援助の手を差し伸べなければならないことが起こります。私たちはこのコンサート

そんな皆様に囲まれて、外交の仕事をさせていただけていることが、私の誇りです。着眼大局と着手小局。市民運動と政治活動と

|

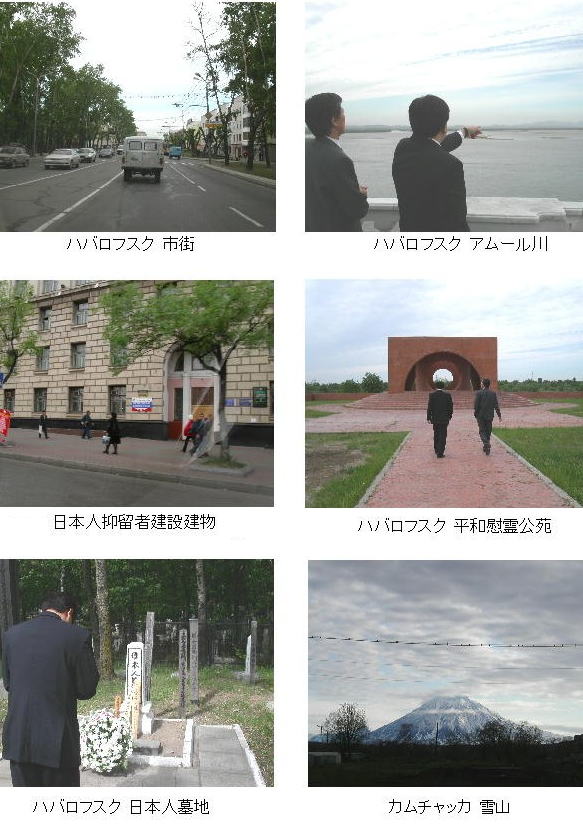

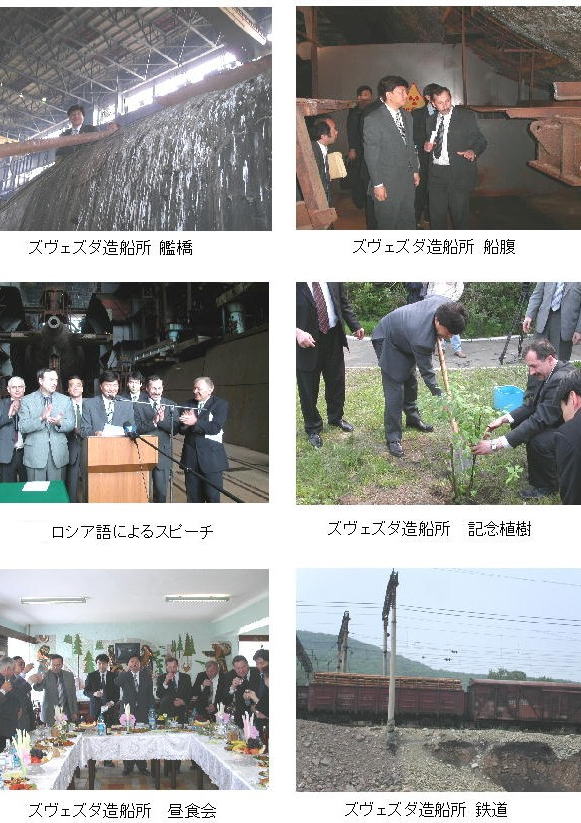

2003.06.02-08 原潜解体第1号実施に向けウラジオストク訪問

6月2日から8日にかけて、新藤外務大臣政務官はウラジオストク他極東ロシアを訪問した。

昨年11月ウラジオストク視察以来、ロシア退役原潜解体事業推進に向け日露双方に体制見直しを働きかけてきた新藤代議士。

その結果、日露非核化協力委員会設立後10年間手付かずだった原潜解体の第1号(ヴィクターⅢ級原潜解体プロジェクト)実施の目処がつき、今回、解体現場

となるウラジオストク近郊のズヴェズダ造船所で式典が開催された。新藤政務官は、「希望の星」プロジェクトが日露の友情と協調の証となるようこれからも積

極的に取り組んでいく旨のスピーチをロシア語で行い、また、更なる協力関係発展を誓い桜の記念植樹を行った。

ハバロフスクにおいてはロシア外国貿易銀行主催のセミナーに出席し開会挨拶を行い、ペトロパヴロフスク・カムチャツキーではマシュコフツェフ同州知事他と

会談した。ウラジオストクにおいては、ダリキン沿海州知事、フョードロフ太平洋艦隊司令官、コプィロフ・ウラジオストク市長等と会談。ハバロフスク、ウラ

ジオストクにおいては日本センターを視察した。

また、仙台で開催されていた「川口大臣と語る外務省タウンミーティング」にウラジオストクよりテレビ電話で参加。ハバロフスク、ウラジオストクでは日本人抑留者墓地へ墓参した。

○今回の訪問の成果

(1)日本との対露非核化協力の一環である退役原潜解体事業「希望の星」事業推進

原潜解体事業は長らく頓挫していたが、2002年11月、新藤政務官が現地を訪問し、直接ロシア側関係者と協議したことが契機となって、その後半年で、最

初の解体事業開始の目処がつくに至った。この度、新藤政務官がウラジオストクを再訪し、上記式典に参加すると共に、現地関係者と本件事業に向けての決意を

再確認したことは、政治的モメンタムを維持・強化する上で、又、広報的な観点から極めて有意義であった。

(2)日本とロシア極東との協力関係強化

現地知事等との会談においては、同地域と我が国の全般的関係強化のために幅広い意見交換を行った。右機会に、極東ロシアの日本重視姿勢が明確に看取され

た。尚、我が国から政治レベルの要人がカムチャツカ州を訪問するのは戦後初めてであるが、同州側からは我が国との協力への高い期待が示された。

2003.05.29 カビーロフ・タジキスタン下院・憲法・人権審議委員長一行が表敬訪問

中央アジアのタジキスタンから、上院議員2名、下院議員3名、議会スタッフ5名が国際協力事業団(JICA)の研修事業である国会運営セミナーに参加する

ために訪日、新藤政務官を表敬訪問した。研修への招待に対し感謝の意を表明するとともに、日本とタジキスタンの関係強化への期待を表明した。新藤政務官

は、日本の民主主義の制度の面はもちろんであるが、その基盤となっている歴史や精神面も良く理解して欲しい、また、日本は戦後の荒廃からの復興を世界各国

からの支援で成し遂げたため、今度は自分たちが恩返しをしたいというのが日本の援助理念の根本にあると述べた。

2003.05.21 レバノンのニューリーダーが新藤政務官を訪問

イ

イ

ラクにおける主要な戦闘が終結し、イラクの復興と中東和平が焦点となっている。レバノンは、イスラエル及びシリアと国境を接し、中東和平の鍵を握る国の一

つ。新藤政務官は外務大臣政務官就任以来、レバノンとの関係が深く、初めて政務官室に来訪した外国要人はレバノン・日本友好議員連盟会長のジャーベル氏夫

妻である。また、昨年11月には小泉総理大臣の命を受け、シラク仏大統領が主催したレバノン財政支援国際会議(パリⅡ)に急遽出席、ハリーリ首相とも面識

がある。

レバノンのニューリーダーの代表格で、将来の首相候補とも言われているアフダブ議員が新藤政務官を訪問した。アフダブ議員は40才、当選2回であり、新藤

政務官とは直ぐに意気投合。日・レバノン関係の強化、日本の対レバノン支援、レバノン情勢、両国における改革の動き等について意見を交換し、再会を約して

会談を終えた。

通常兵器の使用禁止又は制限に関する条約の受託について承認を求める件(外務政務官答弁) 衆議院外務委員会-9号 2003年5月14日

国際民間航空条約で署名された議定書の締結について承認を求める件(外務政務官答弁) 衆議院外務委員会-8号 2003年05月09日

2003.05.06 日米「さくらの女王」が新藤政務官を表敬訪問

「全米さくらの女王」のエリザベス・クレイビルさんと、「日本さくらの女王」の浅野玲子さんが新藤外務大臣政務官を表敬訪問、新藤政務官の温かい歓迎を受け、小泉総理訪問等の過密スケジュールをこなした一日の最後にホッとした表情を見せた。

新

新

藤政務官は、「米国の首都ワシントンのポトマック河畔にある桜の木は、90年以上前に当時の尾崎行雄・東京市長が川口市安行の苗木を贈ったものが始まりで

あり、桜を通じた国際交流に熱心に取り組んでいる土屋義彦・埼玉県知事は、土屋桃子・日本さくらの会常務理事と土屋品子・外務大臣政務官の実父である」と

紹介した。こうした歴史の流れと、人と人との交わりを大切にしながら、未来に向かって日米両国の友好関係を更に深めていきたいと語る新藤政務官の話に、二

人の女王は深くうなずいていた。

エリザベスさんは、桜を通じて日米の友好を深めたいとするブッシュ大統領の親書を新藤政務官に手渡し、全米さくらの女王に選出された経緯や家族から桜の女王を歴代輩出していること、今回の訪問日程等を説明した。

新藤政務官は、日本を知るためには公式日程だけではなく居酒屋やカラオケに行くべきだとして、浅野さんにご案内してはどうかと提案。最後に、外務大臣政務官就任以来、一行が最も素晴らしいお客様であったと付け加え、和やかな雰囲気で表敬を終えた。

2003.04.29 サイエンスワールド(川口市立科学館)開館

|

同施設は、昨年閉館となった川口市立児童文化センターの後継となる施設であり、「太陽」をテーマに、実験体験ができる科学展示室やドーム直径20mの大規模プラネタリウム、3つの天文台などによって構成される参加型の科学館。 |

2003.04.24 イラク復興に向けたNGOとの連係を模索

イラク復興に当たっては、政府はNGO等民間とも協力しつつ積極的に取り組む方針であり、特に、人道・復興支援については、国際機関と並びNGOを通じた協力を行っている。

外務省では、NGOの代表者との意見交換を密接に行うこととしており、新藤政務官は、イラク情勢に関して、現地で活躍中のNGO代表者との連絡会を主催した。

会議には、ジャパン・プラットフォーム(JPF)、ピース・ウィンズ・ジャパン(PWJ)、難民を助ける会(AAR)、災害人道医療支援会(HuMA)、

BHNテレコム支援協議会、ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)、アムダ(AMDA)、日本国際親善厚生財団(JIFF)、セーブ・ザ・チルドレン・

ジャパン(SCJ)、日本国際ボランティアセンター(JVC)、日本赤十字社、アドラ・ジャパン、ジェン、アジア福祉教育財団難民事業本部、国際開発救援

財団、ピースボート、JANICの17団体の代表とUNDP東京事務所が参加、外務省、UNDPからの説明に引き続き、NGOから活動の現状や支援につい

ての考え方、要望等が示された。

新藤政務官は、イラク情勢とイラク復興支援に関する総括的な説明を行い、迅速かつ柔軟な対応が可能なNGOとの連携や支援を積極的に行っていく方針を表

明、更に、国際機関を通じた日本の支援についても、日本のNGOが競争力を発揮して実施を請け負って欲しいとして、そのための側面的な支援も考えたいと述

べた。

外務省での連絡会に引き続き、自民党本部で、国際的NGOに関する小委員会が開催され、イラクへの緊急人道支援活動についての議論が行われた。

JPF、PWJ、JVC、JEN、JANIC、WVJ、AMDA、ジョイセフ、アドラ・ジャパン、ICA文化事業協会、日本地雷処理を支援する会、BHN

テレコム支援協議会の12団体がイラクでの活動報告と現地事情の説明を行い、外務省への要望が示された。新藤政務官はNGOとの連携を担当しており、小委

員会にも出席、NGOの要望を受け止め、積極的に検討することとした。

2003.04.23 イラク復興に向け、自民党・外交関係会議で協議

イラクにおける戦闘が終息に近づく中、新藤政務官は、4月23日

自民党・外交関係合同会議にてイラク情勢についての総括的な報告を行った。

新藤政務官は、3月20日の武力行使開始以降の主要な対応、邦人保護に全力であたった結果として邦人の事故はなかったこと、湾岸戦争との軍事面での比較、アラブ・イスラム世界との関係強化等について報告し、引き続き、復興支援策についての説明をした。

その後の会議では、復興への国連の関与のあり方、安保理改革と分担金問題、日本の人的貢献のあり方、中東地域との関係等が話し合われ、その模様はNHKニュースで報道された。

1.主要な流れ

①

3月20日、政府全体のイラク問題対策本部と外務省の緊急対策本部を設置。国際機関を通じた当面の支援として約503万ドルの資金拠出を決定。

②

3月23日、ヨルダンに1億ドル、パレスチナに420万ドルの支援を決定。

③

3月31日、政府専用機による緊急支援物資(日の丸つきテント1600人分)ヨルダン着、引渡し。

④ 4月1日、イラク復興支援等調整担当大使発令

⑤

4月9日、国連の緊急アピールを受け、1億ドルを上限とする資金拠出を決定。バグダッド事実上制圧。

⑥ 4月10?13日、川口外務大臣欧州訪問。

⑦

4月16日、日米電話首脳会談。

⑧ 4月18日、ORHAとの連携によるイラク支援方針決定(22日、派遣者名発表)。

⑨

4月21日、イラク問題対策本部会議において「我が国のイラク復興支援策等について」を決定。

2.

復興支援策

イラク復興は、米国の復興人道支援局(ORHA)を中心とする初期段階、暫定統治機構(IIA)による統治、本格政権樹立後の三段階に分かれると予想さ

れ、初期段階から人的貢献も含め積極的に関与していくことが重要であること、略奪等の被害を受けたイラクの文化財保護・保全も必要であること等を説明。

2003.04.17 新藤政務官が沖縄を訪問

新藤外務大臣政務官は、就任後初めて沖縄に出張し、稲嶺恵一知事との会談、米海兵隊関係者との意見交換を行った。新藤政務官は、外務大臣政務官就任以前に

は何度も沖縄を訪問し、沖縄振興委員会でも積極的に発言、沖縄に深く関わってきているが、今回は、米国との関係を担当する外務大臣政務官として、在日米軍

施設・区域の75%が集中し、県民が多大の負担を負っている沖縄の事情を把握するために訪問した。

空港到着後直ちに国立沖縄戦没者墓苑に向かい、慰霊碑に献花して、沖縄戦の戦没者に追悼の意を表した。続いて、「戦没者の追悼と平和祈念」、「戦争体験の

教訓の継承」、「安らぎと学びの場」という3つの基本理念を有する「平和の礎」を訪問。沖縄戦を戦った祖父の弟の刻銘を見て、歴史の重みを忘れるべきでは

ない、また、238,408人の戦没者が敵味方隔てなく祀られているという点に、日本らしさ、沖縄らしさが現れていると感じた。

稲嶺知事との会談では、知事から「在日米軍基地の問題は、沖縄だけではなく、日本全体の問題であり、日本政府として対処し、政治的決断をする必要があ

る。」との発言があった。新藤政務官は、「基地縮小や地位協定については頭を悩ませている。アジアの安全保障を日本全体で対応するという骨太の考えでやっ

ていきたい。日本政府として、できるところ、直せるところから、目に見える改善を進めていきたい。」と述べた。

ヘイギー米海兵隊総司令官(大将)は1月に現職に就任したばかりで、今回は沖縄を視察中。沖縄出身の下地幹郎議員と共に総司令官を表敬訪問した新藤政務官

は、グレグソン在沖米軍四軍調整官との旧交を温めつつ、イラク情勢、日米関係、沖縄の負担軽減等について率直に意見交換を行った。

2003.04.11 新藤代議士 CS放送「JNNニュースバード」に出演

新藤外務大臣政務官は、イラク情勢、イラク復興支援等について川戸恵子キャスターとの対談形式でのインタビューを受けた。川戸キャスターの質問に対し、政府としての説明に自分の見解を交えて明快に応じる新藤政務官のインタビューは30分に亘った。

新藤政務官は、冷戦終結後の国際社会における新たな脅威は大量破壊兵器の拡散、テロ、独裁政権の暴走であり、これらが相互に結びついて世界の平和と安定を揺るがすことを断固として阻止する必要があるとの決意を示した。

更

に、イラクの大量破壊兵器を巡る問題については、日本が国際協調を重視し、同盟国である米国に対して、英国と共に様々な形で働きかけてきたことを紹介。こ

の結果、米国は国連安保理におけるプロセスを踏み、2002年11月の安保理決議1441が全会一致で採択されたのであり、まず、こうした外交努力を率直

に評価すべきであると語った。

仏、独、露、中が武力行使に反対したことについては、安保理決議1441で国際社会はイラクの大量破壊兵器を武装解

除する必要があることで一致しており、意見が分かれたのはそのための手段と期間であると解説。そうした中で、大量破壊兵器保有が長年疑われてきたフセイン

政権に対し、世界の平和と安定のために最後の手段を使用するという苦渋の決断を米英等が下したのであり、小泉総理はこうした事情を全て勘案の上で、その決

断を支持したと説明。

今後の展開については、戦局は4月9日にバグダッドが事実上制圧されたことで先が見えて来たので、イラクの復旧・復興が焦点となるとの見通しを述べた。そ

して、日本は復興の初期の段階から積極的な役割を果たすべきであり、米国の復興人道支援局(ORHA)を通じた人的な協力も検討すべきであるとの意見を表

明した。

防衛庁設置法等の一部改正法律案(外務政務官答弁) 衆議院安全保障委員会-4号 2003年04月01日

平成15年外務省一般会計予算について(外務政務官答弁) 参議院財政金融委員会-5号 2003年03月26日

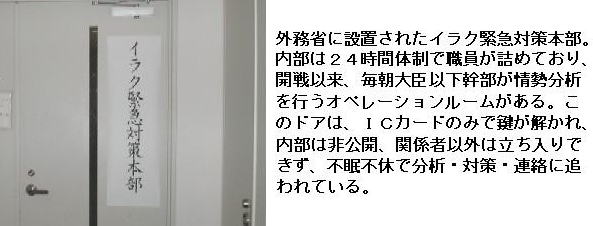

2003.03.25 イラク緊急対策本部を連日開催・総理官邸にて記者会見を2003年3月25日 イラク緊急対策本部を連日開催・総理官邸にて記者会見を

3月20日に開始された米英等によるイラクに対する武力行使を受け、同日12時25分、外務省内にイラク緊急対策本部が立ち上げられた。

新藤外務大臣政務官は、総理官邸に詰めている川口外務大臣に代わり、茂木、矢野両副大臣と共に緊急対策本部会議を開催している。

会議においては在留邦人の安全の確保、緊急人道支援、イラク周辺地域への支援等、緊急に対応する必要がある課題についての協議、決定を行った。

また、総理官邸で開かれている安全保障会議や対策本部における外務大臣発言や記者会見での対応について決定した。

緊急対策本部は、土日休日を問わず連日午前7時から、現地情勢、各国情勢、軍事情勢、邦人保護、国内外のテロ情勢とテロ対策等についての報告、協議を行っており、新藤政務官はなかなか地元・川口に戻れない状況となっている。

イラク問題に関して、衆議院外務委員会や沖縄北方特別委員会などにおいても様々な議論がなされており、新藤政務官の国会対応も密度を増している。

イラク問題などについて衆・外務委員会や沖縄北方特別委員会にて答弁する新藤政務官

3月25日、首相官邸の大臣政務官会議で、新藤政務官はイラク問題について現状報告を行った。

この報告を機に、今後、最新情報を政府内各省庁に連絡することが決まった。

引き続き新藤政務官は、官邸の政府記者会見場において、記者にブリーフィングを行った。

総理官邸にて記者会見を行う新藤政務官

沖縄振興特別措置法の一部改正法律案(外務政務官答弁) 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会-2号 2003年03月19日

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会-2号

156-衆-沖縄及び北方問題に関す…-3号 2003年03月19日

○谷津委員長代理 これより会議を開きます。

委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行います。

お諮りいたします。

委員長仲村正治君より、委員長辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷津委員長代理 御異議なしと認めます。よって、委員長の辞任を許可することに決しました。

これより委員長の互選を行います。

○川内委員 動議を提出いたします。

委員長の互選は、投票によらず、平林鴻三君を委員長に推薦いたします。

○谷津委員長代理 ただいまの川内博史君の動議に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○谷津委員長代理 御異議なしと認めます。よって、平林鴻三君が委員長に御当選になりました。

〔拍手〕

委員長平林鴻三君に本席を譲ります。

〔平林委員長、委員長席に着く〕

○平林委員長 この際、一言ごあいさつを申し上げます。

ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました。

沖縄問題に関しましては、沖縄が本土に復帰して以来三十年を経過し、この間、各般の施策が推進され、現在、新たな沖縄振興計画を着実に推進していく状況にございますが、なお解決を要する多くの課題を抱えております。中でも、米軍基地の問題は重要な課題の一つであります。

また、北方問題に関しましては、長年にわたる全国民の悲願である北方領土返還の実現という大きな問題がございます。その解決のためには、これまで以上に国民世論を広げていくことが重要と存じます。

このような状況のもと、当委員会に課せられた使命はまことに重大でございます。

何分微力ではございますが、委員各位の御支援と御協力を賜りまして、円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございます。

何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)

――――◇―――――

○平林委員長 内閣提出、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

趣旨の説明を聴取いたします。沖縄及び北方対策担当大臣細田博之君。

―――――――――――――

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案

〔本号末尾に掲載〕

―――――――――――――

○細田国務大臣 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

沖縄振興については、自立型経済の構築等を目指し、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画に沿って、観光、情報通信、製造業、農林水産業等の各種の産業の一層の振興、それを支える人材の育成や科学技術の振興などを図ることが重要な課題となっております。こうした中で、沖縄振興の観点から、沖縄の電力用途の石炭に係る石油石炭税を免除することとするとともに、羽田―沖縄離島三路線に係る航空機燃料税の軽減措置を延長するため、ここに本法律案を提出申し上げる次第であります。

次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

第一は、沖縄の電力用途の石炭に係る石油石炭税の免除措置の新設であります。

石油石炭税の課税対象に新たに石炭が追加される中で、沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭に係る石油石炭税を免除することといたします。

第二は、羽田―沖縄離島三路線に係る航空機燃料税の軽減措置の延長であります。

宮古島、石垣島及び久米島と東京国際空港との間の路線を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の軽減措置の適用期限を一年延長することといたします。

以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。

何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。

○平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

―――――――――――――

○平林委員長 この際、お諮りいたします。

本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官安達俊雄君、内閣府沖縄振興局長武田宗高君、警察庁長官官房審議官芦刈勝治君、外務省総合外交政策局長西田恒夫君、外務省アジア大洋州局長薮中三十二君、外務省北米局長海老原紳君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長迎陽一君及び国土交通省航空局次長星野茂夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○平林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。

―――――――――――――

○平林委員長 これより質疑に入ります。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。下地幹郎君。

○下地委員 今、私たちの上を明るく照らしている電気でありますけれども、電力業界の置かれている環境はもう真っ暗な状況であります。

とにかく新エネを買い込みなさいといって、これをやるとコストが上がってまいります。今度はまた、省エネをやってできるだけ電力を使わないようにしなさいというと、量が出ない分だけ経営は厳しくなります。今度はまた、税の負担によってなかなか厳しい状態にもなってくる。そして、自由化をしなさいというふうなことになってきますから、小さい発電をやるところがいっぱい出てきて、経営がなかなか難しくなってきているというふうな状況。そしてまた、今度は原子力がなかなか順調にいっていない。東京電力なんかにおいても、多くの原子力発電所がストップをしているという状況からすると、電力業界が置かれている状況というのは、自分たちが照らしているような明るさではなくて、非常に真っ暗になっているというふうに思っているんです。

今度、新しい税制を、電力、石炭、石油に関する税金をかける、そういうふうな趣旨はどんな意味があるのか。将来の電力業界というのをどういう方向に引っ張っていこうと経済産業省、エネ庁は考えているのか。それを少しお話を聞きたいと思います。

三十分しか時間がないので、答弁は短く、簡素にひとつお願いを申し上げます。

○迎政府参考人 今般のエネルギー政策の見直しでございますけれども、京都議定書を批准し、地球温暖化推進大綱をより確実に実施していくためには、エネルギー分野における地球環境対策の充実強化に早急に取り組む必要があるということ、それから、流動的な中東情勢等を勘案し、燃料源の天然ガスへのシフトなど、エネルギーセキュリティー対策を強化する必要があること、こういったことを踏まえましてエネルギー政策や歳出歳入構造の見直しを行ったところでございます。

具体的には、ただいま申し上げました天然ガスシフトの加速化、あるいは新エネルギー、省エネルギー対策の拡充、あるいは環境省との連携による炭素排出抑制対策の実施といったことを実施していく所存であります。

それから、歳出の見直しに伴いまして、歳入につきましても、負担の公平の観点から、石炭への新規課税あるいは石油税の見直しを行うとともに、電源特会の歳出を長期固定電源に重点化することとあわせて、電源開発促進税の所要の減税を行うこととしておるものでございます。

それから、電力業界を今後どう持っていくかという点でございますけれども、電気の供給におきましては、まずは安定的な供給というふうなことが求められております。それから、ただいま申し上げましたように、電源についても、環境に配慮をした電源と。

安定供給、環境配慮、それからさらに自由化ですとか競争を通じた効率化、この三つの目的を十分に果たして、電力の供給が行われていくよう考えていきたいというふうに考えております。

○下地委員 今申し上げたように、地球環境に負荷が余りかからない電力行政にこれから変えていくというふうなことだと思うんです。そのことは京都議定書の問題から非常に大事だと思うんですけれども、しかし、それは、ある意味では、一部の地域、一部の企業にとっては負担が多くなるケースというのが出ているわけです。

そこで、沖縄電力のことを考えてみますと、先ほど私が申し上げました新エネの話だとか、環境に係る税金の問題だとか、そして原子力が順調ではないということだとか、自由化によってコストダウンを図らなければいけないとかというのに加えて、沖縄の場合には離島が多いんですね。その離島電力はどうするのか。私が聞いている範囲では、今でも五十億近くの赤字が出ている、やってもやっても赤字だというふうなことが一点あるでしょう。

そして、先ほど申し上げましたが、今、石炭が八〇%を超えている。原子力はできません。天然ガスはありません。水力もつくることができません。そういうふうなことになったら、限られたものでしかできないという状況になっている。

そしてもう一つは、やはり、電力が収益を上げるというか、コストを下げるための市場が小さ過ぎる。百三十万人の規模の人しかいなくて、そして企業がなかなか育ってない、そういうふうな状況からすると、沖縄電力の将来という意味でも、なかなか厳しいのかなというふうに私は思っているんです。

沖縄電力が上場しましたけれども、国の制度で支えられながら市場原理のところで上場した会社というのは、沖縄電力が初めてではないでしょうか。本来ならば、そのまま市場に投げて競争しなさいというふうなことでありますけれども、しかし、上場しなければいけないけれども国が支えなければいけないというふうなことをやっているような状況というのは、まさに特殊であるとして私どもは認めていかなければいけないと思うんです。

私は、今この状況の中で、大臣に一つだけ将来についてお話を聞きたいんですけれども、今は石油石炭税の問題を沖縄振興策に移しかえて、そして沖縄電力がきちっとした経営ができるような状況にやるというふうな方向で審議をするわけでありますけれども、これからこの京都議定書をきちっとやっていく、進めていくという中ではいろいろな状況が生まれてくる。税金をかけなければいけない、そういうふうな話になってきたときに、この沖縄の産業、そして沖縄の振興をやる大臣として、これからも環境問題において、沖縄電力に負荷がかかったものに関しては、しっかりと、これから内閣府としても、その特殊性をよく吟味しながら沖縄電力のこれからについてサポートしていく、そういうお気持ちがあるかどうか、お聞きをしたいと思います。

○細田国務大臣 沖縄電力は、全国の電力のありようから見ても非常に特別なものでございます。基本的には石油火力が中心でございましたが、第二次オイルショックのときに石油価格の高騰により債務超過に陥るという事態が起こりまして、そして石炭火力の建設を促進しようということで今日があるわけでございます。したがって、原子力の発電を設置するほどの規模のない沖縄、そして離島を抱える沖縄としては、この沖縄電力を、あらゆる産業の基盤として、また消費者に対する低廉安定供給を確保するための重要な企業として、これからも、守っていくと申しますか、支えていかなければならないと私は思っております。

政府といたしましても、これまでも税制措置その他を講じておりますけれども、このたびの石油石炭税の導入も、先ほど申しましたような過去の経緯から申しましても、政府としても責任のある今の経営状況に対して、責任を持って非課税措置を講ずるということにしているものでございますので、今後とも、この姿勢を堅持してまいりたいと思います。

○下地委員 大臣、今の姿勢でぜひお願いしたいなと思っています。

極論から言えば、ホテル業界なんかでも二十四時間電気を使うわけですね。一部のホテルだと一億円ぐらい電力料金がかかる。利益はなかなか出ないけれども、一億円ぐらい。それはもう、電力料金は間違いなくキャッシュで払うわけでありますから、電力料金が安くなるということは、経営のマネジメントをするとき物すごく楽になるということもある。という意味では、電力をしっかりと支えるということは振興策の大きなポイントにもなるというふうに私は思っておりますから、そのことをぜひ、今のお話を、これからもずっと続けてもらいたいなと思います。

それで、経済産業省にもう一個。

しかし、されどとて、石炭で八〇%でこれからもずっとというわけにはいかないでしょう。沖縄ができるのは原子力ですかといったら、それは無理ですね。水力も無理じゃないですか。そうなってくると、天然ガス、LNG、そういうふうなものに代替をしていかなければいけない時期が来る。いつまでも化石燃料を燃やして、いや、沖縄は特別だからずっとこれでというわけにもいかないというふうになってくる。

LNGに関して、これから沖縄電力がこの事業に対して進もうとしている。国はどういうふうにサポートするつもりなのか、その辺を部長からひとつお願いしたいと思います。

○迎政府参考人 沖縄における電源開発につきましては、ただいま先生御指摘のように、原子力発電というものについては、需要の規模というのでなかなか難しい点がある。それから、水力につきましては、これは地形とかそういうものの制約というのがあるわけでございます。

したがいまして、沖縄の電源開発の促進については、私ども、電源開発支援策の中で、他の地域につきましては原子力、水力、地熱といったような長期固定の電源に重点化をしていくというふうな中で、沖縄地域につきましては、火力発電所についても引き続き支援をしてまいるというふうに考えております。

ただ、御指摘のとおり、火力発電の中でも、より環境負荷の低いものにしていくというふうなことが求められている。今後の沖縄におきます発電所の設置の計画を拝見いたしますと、今後、LNGを燃料とした高効率のコンバインドサイクルによる火力発電所の建設が予定されているというふうに承知をしております。

当省といたしましては、沖縄県の特殊な事情というのを踏まえて、地域の実情に合った、環境への負荷の低い、こういったLNG火力といったものの電源開発を支援してまいりたい、こういうふうに考えております。

○下地委員 LNGは、沖縄にとって代替としてはこれしか残っていないということでありますから、今御答弁いただいたように御支援いただきたいなと思います。

それで、大臣、大臣が自民党の航空小委員会の委員長のときに、私どもも下でやらせていただきましたけれども、離島の航空運賃についてやりましたですよね。競争力が全くない地域にはその交付金から補助を入れる。しかし、競争ができるところには、一社じゃなくて、ダブルでもあるし、トリプルでもあるしと。

一つ言えば、那覇から宮古、那覇から石垣に関しては、前はJTAがやっていたけれども、それにもANKが入ってきて競争の原理を入れた。しかし、宮古から多良間だとか、石垣から与那国だとか、幾らやっても競争原理のないところには、補助金を入れてしっかりとサポートしていくという制度。競争のできるところには競争をつくって、競争のできないところはきちっとやる。

あの制度は大臣がおつくりになったわけですけれども、あれが今この電力業界にも必要だと僕は思うんですね。この離島の電力が五十億あるために、やはり競争原理の必要なところ、沖縄本島の企業だとかそういうところにどうも安い電力が供給できない。だから、幾らやったって、五万とか六万のところに、離島に電気を引っ張って利益が出ないということがはっきりしているならば、その部分をきちっと制度化して、そのかわり、左の方では競争原理をやって、沖縄の失業率の対策だとかその他の、企業の活性化のためにやるというふうな仕組みをおつくりになるということは振興策にしても非常にいいと思うんですが、いかがですか。

○細田国務大臣 このたびの新しい石炭課税の免除も一種の補助金であるわけでございますが、やはり沖縄の物価水準、電力料金というものが生活に及ぼす影響がどのぐらいであるかということも非常に大きな要素であると思います。それから、全国的な電力料金の比較というものも大事でございます。

そういった中で、従来、先ほどもちょっと申しました、もう二十年以上にわたりまして、沖縄の電力料金については、企業の経営の問題と、それから沖縄県民の皆様方に対して、本土との、他の大電力企業とのバランスのとれた電力料金というものを絶えず念頭に置きつつやってきておるわけですから、それが自由化された中で大きな格差が出れば、当然、沖縄対策として何らかの措置を講ずるべきであろうと思っております。

こういう減税その他の様子ももうちょっと見ていかなければならないとは思いますけれども、しかも今デフレ時代になっておりますが、今後、いろいろな経済状況、エネルギー価格状況も変化してまいるでしょうから、臨機応変に対応してまいらなければならないのではないかと思っております。

○下地委員 この電力の減税で、沖縄電力が得る減税規模といいますか、そういうのが出ますけれども、私たちは、こういうふうなものは決して沖縄電力にやるというものではなくて、沖縄電力を通して県民に貢献していく、そういうふうな法律だろうというふうに思っておりますから、そういう趣旨をしっかりと踏まえながら、沖縄には一社しかない電力会社でありますし、他に共通するようなものもないわけでありますから、沖縄電力がしっかりとするということは非常に大事なことだというふうに思っておりますので、ぜひ内閣府として、電力行政には目をきちっと置きながらやっていただきたいなというふうに思っております。

ぜひ経済産業省も、そのことをしっかりと踏まえながら、他の九電力と一緒にはしないように、絶えず別枠で考えながら、沖縄電力をやることは県民のためになる、そういうふうなことを念頭に置きながら経済産業省はやると、イエスとだけ言って、すぐ終わってください。

○迎政府参考人 御指摘のとおり、沖縄の電力の区域というのは離島が多い。それから、他の九電力の区域と異なりまして、ほかの地域は連系線というようなものでつながっておるわけですけれども、独立しているというふうな特徴があるわけでございます。

したがいまして、私ども、今般、電気事業の制度改革等を考える場合でも、他の九地域と異なった扱いというのをしておりますし、そういった特殊な事情というのをきちっと検証しながら、今後ともその判断をしていきたいというふうに思っております。

○下地委員 米田副大臣、今度、もう一個の税制でありますけれども、離島の着陸料の減免措置が盛り込まれておりますけれども、これは一年やって効果が出ているんですよね。物すごく東京からの直行便だとか関西からの直行便が多くなっています。全部沖縄本島を経由して離島に来るというのではなくて、そのままダイレクトに、逆回りといいますか、宮古を回って那覇に行って帰る、石垣に行って那覇に行って帰る、まあ一番いいのは、石垣に来て宮古に行って那覇に行って三つお金を落として帰れば、もう最高に一番いいわけでありますから、そういうふうなものが特徴として出ればいいなと思うんですけれども。

副大臣、これは一年ごとなんですよ。また来年も切れる可能性があるんです。副大臣にぜひ御答弁いただきたいのは、この法律を通して、来年また審議をするときまで、内閣府はやはり真剣に、もう年度年度これをやっていこうというふうなことをぜひ副大臣のパワーでお答えをいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

○米田副大臣 お答えいたします。

下地委員御承知のとおり、離島三路線の航空機燃料税軽減措置が、平成十三年の九月の米国の同時多発テロ事件の影響等を考慮して実施されました。また、加えて、沖縄全体を対象とした大規模観光キャンペーン等も行われたわけでありますが、この結果、平成十四年の観光客数、離島三島、石垣、宮古、久米島、この観光客数でありますが、平成十三年に比べまして約六%増加しているわけであります。やはり大変大きな効果があったんだろうと思います。

しかしながら、ホテル料金の低価格化など、観光産業のいわゆる収益面においてはまだ回復過程にあるんだろう、こういう判断のもとに本措置の一年の延長を御提案申し上げているところであります。

そこで、今のお尋ねの趣旨に沿いましてさらにお答えを申し上げますならば、基本的には、離島三路線への軽減措置というものは、テロの影響等を考慮した暫定措置ということで始まった考え方でありまして、それをもう一年延長させていただくということでありますので、やはりその段階になりまして、状況を見ながら、委員のお説のとおり、沖縄の振興のために、必要とあるならば、さらなるその措置の継続というものも真剣に考慮する必要が出てくるだろうというふうに思います。

○下地委員 米田副大臣、安全保障に関して見識が深いわけでありますから、今度、あと二十四時間以内と言われておりますけれども、どうなるかわかりませんけれども、このことは沖縄の観光にも大きな影響を及ぼすというふうなことでありますから、これを一年延長した趣旨以上の厳しい状況が沖縄にも来るのではないかという心配を私はするわけであります。逆に言えば、もっと深掘りしてやらざるを得ないような時期が来るかもしれない、それが早い時期に来るかもしれないということもつけ加えさせていただきたいなと思っております。

それでもう一つ、大村政務官に、オニヒトデの対策で沖縄に行かれて、船は出なかったようでありますけれども、オニヒトデを初めて見てきたらしいんですけれども、沖縄はサンゴ礁が大事でありますから、サンゴ礁を守らなければいけない。しかし、笑い事じゃなくて、オニヒトデ、厳しいんですよ、今。相当に食いつぶしていますよ。潜ってみたらわかりますけれども、そういう意味でも、今沖縄のサンゴ礁というのは厳しい状態にあるので、この対策だけはしっかりとおやりをいただくことが非常に大事かなというふうに思っておりますので、内閣府としてどういうことをするのかということを、お願いしたいと思います。

○大村大臣政務官 お答えを申し上げます。

下地委員言われますように、サンゴ礁というのは、まさに沖縄の青い海を象徴する財産だと思っております。豊かな自然環境の基盤をなすということだと思っております。

先般、私も沖縄に出張した際に、船は一応出たのでありますけれども、残念ながら、海が荒れてそこの駆除現場までは行けなかったということでありますが、実際、オニヒトデ、実物を拝見し、そして処理方法等いろいろなことを現地のダイビング協会の皆さんにお聞きしてまいりました。特にことしは異常発生ということも伝えられておりますので、その対策には万全を期していきたいというふうに思っております。

また、内閣府では、この平成十四年度に、沖縄特別振興対策調整費ということで、昨年の秋からこの駆除事業をやっておりまして、またさらに、この三月でありますけれども、年度末に、八重山地域でもこの駆除事業を追加してやっていきたいというふうに思っております。

いずれにいたしましても、実際にオニヒトデをとる、そして処分するということ、そういったことに対して総合的な対策が必要だと思っておりますので、私ども内閣府、そしてまた環境省、それからまた沖縄県、また各省全体で、私どもの方からお呼びかけをして、総合的な対策を組んで、また下地委員の御指導をいただきながら、しっかり頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○下地委員 オニヒトデをとる。それで、陸に揚げるとにおいが出る。しかし、すぐ焼却炉へやると、水分が八〇%だから焼却炉がだめになってしまう。だから、乾かしてから焼却炉で焼かなきゃいけない。これはなかなかの難物なんですね。これはもう処理になかなか困っているので、ぜひ、今言ったように、各省庁にお願いをしながら、研究開発もしながら、オニヒトデの問題はしっかりと取り組んでいただきたいなと思っております。

海が荒れて行けなかったということでありますけれども、これは、行いが悪いからそうなっている、沖縄に対する愛情も少ないからこうなっている。よく考えてやってもらいたいなと思います。

新藤外務政務官いらっしゃっていますけれども、この前も外務大臣にも御質問させていただきましたけれども、一九九六年の四月の十二日に橋本・モンデール会談で普天間基地の返還の問題が合意をされた。そして、五年から七年で返還をしますという約束をしましたけれども、この四月十二日が来ましたら七年目を迎える。しかし、返還は今はできない。返還のスケジュールはどうなのかといったら、そのアセスをとるのに四年かかるでしょう、それから一年かかるでしょう、工事をするのに十五年くらいかかるでしょう、また普天間基地の土地改良だとか環境問題をやるのに三年から五年かかるでしょうと。私が試算すると、あと二十三年後。返還をしますと国が約束してから三十年後に結論がなるというふうに思うんですよ。

そのことはもう現実的になっているからいたし方ないとして、私は、一つだけその当時の話を聞きたいんだけれども。

あの四百七十ヘクタールの移設を七年から五年で完成をしますと合意をした内容、返還をしますということは移設をやるということだけれども、あの移設の内容は、どんなやり方をすれば五年から七年でその移設ができるというもくろみでそういうふうな発言を、七年から五年をしたのか。

海を埋め立ててつくるから七年から五年と言ったのか、どこかの陸上に滑走路をつくって物をつくるから七年から五年と言ったのか、嘉手納の中につくるから、滑走路をつくらなくてもいいから七年から五年と言ったのか、どんな方法をイメージしながらこの年月というのを国は決めたのかということをお話しいただきたいと思っているんです。

○新藤大臣政務官 この沖縄の基地問題、これは下地委員がライフワークとして取り組まれていることです。一方でまた、我が国政府として、この今日の繁栄は第二次世界大戦の貴重な犠牲の上に成り立っている、そして、その中で沖縄の痛みというものを政府として大きく取り上げていかなければいけない、一日も早く解消しなくてはいけない、こういう思いのもとでございます。

そういう中で、今のお尋ねでございますが、私も、前のことでございますから、当時の記者会見の資料を見てお答えをさせていただきたいと思います。

あのとき、平成八年の四月十二日、橋本総理とモンデール駐日米国大使、いずれも当時でございますが、会談を行いまして、その中で、もろもろの合意の中で、五年から七年で普天間飛行場の全面返還をすると合意をしたということなんでございます。

ただ、この合意につきましては、モンデール大使は、五年ないし七年以内に返還することに同意いたしました、今からこの実現に向けての努力が開始されます、このように大使はおっしゃったんです。それから、橋本総理は、五年から七年にと達成した合意は、これからそれを実現する責任が私たち日本政府の上に課せられたということだ、そして、五年から七年という期間は、期間内に完了することができるか、あるいはもっと早めることができるかは、これからの我々自身の作業にかかっていますと。総理に就任した直後の沖縄の皆さんとの、ぜひ普天間の少なくとも将来の目標だけは示してほしい、この約束におこたえをしたい、こういう思いであるというふうに申し上げているんです。

そして最後に、具体的に、それでは五年から七年という期限はどういう視点で出てきたんですか、こういう質問に対して、これはいろいろなプロセスがありますね、基地を移転するためにはどこかの基地、もしくは沖縄の別の基地の中につくるとか、いろいろなことがあります、適地をまず探すんですと。それから、その地域の環境アセスメントを行うんだ、そして工事をやるんだと。こういうプロセスを短ければこの五年以内にできるかもしれない、しかし、それには跡地利用の計画を県と国で一緒につくっていかなくちゃならない、地元の協力が大前提だと。こういうもとで始まったわけなんです。

そして、もう御不満だとは思いますが、しかし、適地は、いろいろなことを経て、平成十一年に辺野古につくるということで、これは知事が表明をし、市長も受け入れをした。そして、十四年、昨年の七月に、その間の二年間、九回の協議を重ねた上で、代替施設協議会が基本計画をつくった。これは決まっているわけですね。そして今度は、それを受けて今アセスメントがもう始まっているということでございます。

五年から七年は不幸にして守られなかった、しかし、着実にこれは、できる限りの努力を続けているということは御理解をいただきたい、このように思います。

○下地委員 記者会見のメモなんか、おれも全部読んでいるからわかりますよ、これは。僕が言っているのは、七年から五年という意味は、どこに入れて何をつくるということをイメージして七年から五年と言ったのかと言っている。基地内基地とおっしゃるなら、どこの基地に入れようと思ってそういうことを言ったのか、そこを言っているんですよ、僕は。

○新藤大臣政務官 これはもう繰り返しにならざるを得ないわけです。大使も総理も、これからの努力だ、そして、それはいろいろな過程がありますねと。しかも、その作業のプロセスをできるだけ短くしましょう、こういうことしか記録には残っていないわけでございます。

○下地委員 このことは、人が何かをやろうとするといって日付を言うということは、必ず根拠がなければそんなことを言えないんです、海だったら二十年ぐらいかかりますねと。新しい滑走路をつくるんだったら、橋本・モンデール会談は五年とか七年という表現をしないんですよ。だから、その発言をする裏には必ずデータがあって、根拠があって、今から探しますなんということを言うんじゃなくて、あるはずなんです。それを、何があるのかということを言ってくれと僕は言っているだけの話であって。

それで、今までのものはどんどん変わっているんだから、今のものが、橋本・モンデール会談のものが積み上げでここまで来ているということは、前から違うと僕は言っている。そのことをお話しをして、もう時間がなくなりましたから、後でやります。

ありがとうございました。

○平林委員長 次に、白保台一君。

○白保委員 イラク情勢が大変厳しい状況の中でありますが、今審議をされております本法案は、県民生活にとっても極めて重要でございますし、県の経済におきましても非常に重要な法案でございますから、さまざまな、あしたあたりちょっと厳しいかな、こんなようなこともありますが、それはともかくとして、早期に成立を、日切れでありますからしていかなきゃならない、こういうふうに思います。

さて、新大学院大学についてお伺いしたいと思いますが、先般、その建設予定地をどうするかということで会議が開かれたようであります。先ほども申し上げましたように、イラク情勢が大変厳しい、そういった中で、沖縄は米軍基地を抱えている、非常に不安な要因がいっぱいあるという中で、新大学院大学というのは大きな意味があるな、こういうふうに思います。

やはり、国際社会の中にあって研究機関を設ける、しかも国際交流の場になり得る、一方で基地があるけれども、一方では学問という、探求という平和的なものが行われる、大変大きな意味を持つものだ、こういうふうに考えます。同時に、新しい振興法の中では、国際交流の基幹であるし、また学術交流の場であるということも位置づけておるわけでございますから、そういう意味では大きな意味があるな、こういうふうに高く私は評価をいたしております。

そこで、建設予定地の選考の問題はともかくとして、この大学院大学のキャンパスそのものをどういうような形のキャンパスにしようと考えられておるのか、その件についてまずお伺いをしたいと思います。

○細田国務大臣 沖縄の大学院大学につきましては、ただいま白保委員からお話がございましたように、世界第一級の大学院大学にしようと。いわゆる四年制大学ではなくて、そこを卒業した後、修士課程、博士課程、研究課程ですね、世界一流の学者を集め、また少壮の学生を集めて、しかも、学生も国際的に募集をする、教授も募集をする、学長も外国からという、これは外国に限りませんけれども、第一級の方にお願いするということで、今のところの規模としては、教員二百人、技術スタッフ及び職員三百人、学生五百人という、千人規模のものを考えております。したがって、通常の大学、何千人も何万人もいるような大学は国内にたくさんございますけれども、そういうものではございません。

しかし、ゆったりとした研究スペースがあって、そして、さまざまなユーティリティー施設等もある、研究環境のいい施設をつくりたいということで、今三カ所候補が挙がっておりますので、間もなく一カ所に絞らなければなりませんけれども、それぞれ地形とか態様が違いますので、そのどこに決まるかによって多少違うと思いますけれども、非常に広いキャンパスの中に、研究所あるいは学生が勉強する場所を自然の中に融合できるような、そういうことを考えたいと思っております。

ただ、もちろん、そういう国際的な大学院大学をつくるためには、環境の社会資本整備もしなければなりません。道路とか空港へのアクセスの問題もあるし、空港自体もよくしなきゃいけません。アジアの各国とも近いというメリットもございますので、やはり国際的な拠点になり得るようなさまざまな改善をしていかなければならない、こういうふうに考えております。

○白保委員 そういうキャンパスの大体の構想の中から考えていったら、どれぐらいの予算を必要といたしますか。

○武田政府参考人 この大学院大学の具体的な構想でございますけれども、現時点で一応のアウトラインということで想定をいたしておりますのは、資金規模で、建設費八百億、運営費二百億というものを念頭には置いております。

ただ、何分この構想につきましては、今後、フリードマンMIT教授をヘッドにいたします評議会というものが今度発足をいたしますので、そのリーダーシップのもとでさらに具体化に向けた議論が行われるというふうになろうと思います。そういった評議会の議論も踏まえまして、具体的な基本計画を策定していく中で、そういった経費の見積もり等についても具体化していくというふうに考えておるところでございます。

○白保委員 先ほどの予算額については大体これまでも出てきたようなことですが、キャンパスの構想そのものによってはまた大きく変わり得るだろうと。私は大学をつくったことはありませんからよくわかりませんが、大学というのは非常に金のかかるものですから、県立芸大をかつてやったことがありますけれども、次から次から研究機関というものは金がかかるものですから、予算についてもしっかりと押さえておかなきゃならないな、私はこういうふうに思います。

さて、冒頭に申し上げましたように、イラクの問題が非常に厳しい情勢になってきています。これから勘定すると、四十八時間の中でもう二十時間を切ったかなというふうな感じを持っております。

そういう中で、先般、私ども地元紙でアンケートがありましたが、九〇%以上の県民は戦争に反対ということが明確にアンケート調査の中で出てきております。そういう意味では、大きな米軍基地を抱えて、非常な不安、これは、九・一一のテロ以来、大きな打撃を受けたという経験もありますし、また基地周辺の状況というものを見てきた県民にとってみれば当然の回答だろうな、こういうふうに私自身も思いますし、私も反対です。

そういう面で、若干外務省の方にお聞きしたいと思いますが、開戦という形になったときに、在日米軍基地の果たす役割というのはどういうものなんですか。

○海老原政府参考人 お答え申し上げます。

今、もし米国が武力行使を行うという場合の在日米軍の役割というお尋ねがありましたけれども、これはまさに、もし武力行使を行った場合の軍事態勢ということだと思いますので、その問題については、我々は承知をいたしておりません。

○白保委員 まじめに、これがまじめだというふうにおっしゃるのかもしれませんけれども、冒頭に申し上げましたように、九・一一のテロで、米軍基地周辺を警備したり、さまざまなことがありました。また、その一方で、修学旅行のキャンセルが相次ぎ、観光客が物すごく落ち込んだ。やっとここで盛り返してきている、こういう状況の中で、私は、今、在日米軍基地ということを大きく聞きました。しかし、その次に聞こうと思ったのは、それでは在沖米軍基地はどうなんですかということも聞こうと思いましたけれども、全く関係ない、こういうふうにおっしゃるわけですか。

○海老原政府参考人 私が申し上げたかったことは、もちろん、在日米軍基地、それから、当然のことながら、沖縄におきます米軍の基地、そして米軍そのものが日米安保条約に基づいて行動しなければならないということは当然でございますけれども、その範囲内におきまして個々の軍の運用がどのように行われるかということにつきましては、これは我々は承知する立場にないということになっておりまして、特にイラクに対する武力行使ということにつきましては、まだこれからあるかどうかもわからないという面もございますし、当然非常に機微な問題でございますので、我々は、米軍の軍事態勢あるいは運用、その関連で沖縄の施設・区域というものあるいは米軍というものがどういうふうにかかわるのかということについては承知しておりませんということを申し上げた次第でございます。

○白保委員 突然大臣にお伺いしたいと思いますが、振興特別措置法をつくりまして、自立、そういった方向で、政府も、また県も、全力で取り組んで今頑張っているところです。

そういった中で、一生懸命システムをつくって、制度をつくって頑張っても、突発的な問題で全部水の泡にしてしまうような状況になりかねない、そういう心配もありますし、既にもう四校、修学旅行のキャンセルが出ている。せっかく昨年の大臣就任直後に、私ども県本部として、イラク情勢のいかんによっては、それによっては沖縄経済に与える影響というものは物すごい大きい、したがって、それに対するセーフティーネットをしっかりと持っておかなければいけないということで昨年の十一月に申し入れを行いました。そして、早速政府の方においては、これは十二月でしょうかに対応策を考えていただいて、今、修学旅行に対してもいろいろなことを手を打っていただいていることは確かです。

しかし、安全であるという、あるいは安心であるという、不安はないですよという、そういったメッセージが政府から発せられなかったならば、どうなるかわかりませんというような状況であるならば、せっかく進めている施策というものも、これは余り効果が出てこない。こういうことがあるものですから、安心、あるいは不安はないよというメッセージを政府がどう発信するか。

きょうの昼間のニュースで見ていますと、官房長官も、さまざまな対応策ということを考えていると会見の中で言っておられます。ですから、そういう面では、セーフティーネットと同時に、不安のない、心配のないというメッセージを発信しなきゃいけないんじゃないか、こう思います。担当大臣としてどのようにお考えでしょうか。

○細田国務大臣 これからの展開いかんによると思いますけれども、いわゆるテロのおそれについてどう考えるかということが基本だと思います。それは、沖縄に限らず、日本全体についても、アメリカの方針を支持しておりますから、これがどうかということであると思います。したがいまして、今後の動向を注視しまして、絶対にテロは発生させないというのが政府としての基本方針でございます。

ありとあらゆる知恵と努力、政府関係の、警察も、あるいは自衛隊も動員しての対策を講じていることになっておりますので、その一環といたしまして、特に、単なる風評によって観光客が減るとか修学旅行をキャンセルするとかいうことは避けなければならない。既に県の方で随分、旅行代理業の方やあるいは四十六都道府県そして政令指定都市に要請を出しておられますが、政府としてもできるだけ早期に対応してまいりたいと思っております。

○白保委員 前回は、修学旅行のキャンセルが相次いだのは、文科省のちょっとした通達が曲解されたという部分もあったことがありますし、文科省も含めて対応をお願いしたいと思います。

最後の質問になろうかと思いますが、第三回の太平洋島嶼国サミット、これについて伺いたいと思います。

先般、三月六日、七日でしたでしょうか、関係諸国のシェルパ準備会合が行われたように聞いております。その際は、県の方からも、あるいはNGOの皆さん方も参加をされて会議を開かれた、そういうふうに伺っておりますが、その概要についてまずお答えをいただきたいと思います。

○薮中政府参考人 お答え申し上げます。

本年の五月十六、十七日に行われます第三回の島サミットでございます。これは、十六カ国・地域の首脳が日本においでになる、そして沖縄においでになるということでございまして、先般の準備会合におきましても、その議題、その中での主要課題についての取り組み方、これは環境問題等々いろいろと今やっておりますけれども、そしてまた、実際に沖縄で行われる重要な会議でございまして、サミットでございまして、沖縄、地元との交流計画その他についてさまざまな工夫を現在行っている、そういう状況でございます。

○白保委員 安全保障、それとか環境問題、そういったものが大体中心テーマになるかな、こういうふうに伺っております。

そこで、日本がこうやって主催国になって第三回目を迎えるわけですが、太平洋島嶼国に果たす日本の役割というのは何ですか。

○薮中政府参考人 まさにこの太平洋地域、日本にとっては大変重要な地域でございます。このアジア大洋州という全体の地域を考えて、日本の安全保障あるいは日本の平和と安定、この地域の平和と安定ということでいえば、この地域との協力関係というのは非常に重要だということだと思います。

したがって、まさにこの十六カ国の地域の首脳が日本においでになるというのは、そうした日本とこの地域との協力関係、これは今委員御指摘のとおり、安全保障もあれば、そしてまた経済協力もあれば、環境問題もございます、それについて日本として主体的にこれらの地域と協力をしていこう。その中にはいろいろなことがございます、ODAのこともございますけれども、その地域、ともに繁栄するための道を探っていきたい、そういうことで考えております。

○白保委員 時間がありませんからお伺いしますけれども、前回のG8サミット、これは非常に大きな行事でありました。そして、各県民が非常に歓迎ムードで、非常にいいサミットがあったんですが、今回は、県民の方としては、沖縄県民というものは非常に人々を歓迎する県民性を持っておりますから、歓迎したいと思っているんだけれども、何がどこでどういうふうに行われるのかということがよくわからぬ。同時にまた、日程も非常に短過ぎる。交流したい、歓迎をしたい、また今後の観光の振興だとかあるいは交流だとか、しかも振興法にも交流という問題が規定されていますから、こういったことをやりたいと思っていながらも、東京に皆さん集まって、それから沖縄へ行って一泊ぐらいされて帰っていかれる。どこでどうすればいいんでしょうかとみんな困っています。

この日程等も含めて、交流の問題等も含めて、少し工夫が必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○薮中政府参考人 首脳会談でございまして、まさに二日間という全体の日程は決まっておりますけれども、その中で、地元沖縄の皆様との交流、これについては大いに工夫をしていく必要があるというふうに思っております。

現在でも、沖縄県それから会場の所在します名護市等の協力を得まして、歓迎行事、沖縄伝統文化の紹介、県内の史跡の紹介、あるいは沖縄の環境問題への取り組みについてのお互いの交流といったことについては、現在地元と御相談しながら進めておりますけれども、さらに、今委員御指摘のとおり、より工夫をして充実した交流ができるように努めてまいりたいというふうに思っております。

○白保委員 最後に、大臣、この太平洋・島サミット、大臣にも大変御努力をいただきました。先ほども申し上げましたように、今後、引き続き交流やそういったものが続けていけるような、そしてまた観光振興等も含めてやっていけるような方向でいくべきだ、こう思いますが、大臣の御決意を伺って終わりたいと思います。

○細田国務大臣 今までは東京や宮崎でやってきたわけでございますが、やはり沖縄で開催していただくということは、また意味が違うところがあると思うんですね。

一行の人たちもたくさん見えますし、沖縄県としての観光開発とか産業開発とか、いろいろな工夫をしておられ、また御苦労もあるわけでございますけれども、そういったところを多くの島国の人たちに見ていただいて、また今後の協調、協力関係、友好関係のスタートにしていただけるような工夫をすべきではないかと思っております。私どもも努力させていただきます。

○白保委員 終わります。

○平林委員長 次に、金子善次郎君。

○金子(善)委員 保守新党の金子善次郎でございます。

質問時間が十分でございますので、明快な短い答弁、よろしくお願いいたします。

まず、今白保委員の方からも質疑の中でありました、一昨年のアメリカの同時多発テロで沖縄県の観光事業に大変な影響があったということが言われているわけでございますが、現在の雇用あるいは県民総生産におけるいわゆる観光関連の割合と申しますか、そういうものはどの程度の比重を占めているのか、それについてまずお聞かせ願いたいと思います。

○細田国務大臣 実は、おっしゃいます数値をはじき出すのはいろいろな前提を置かなければならないんですが、大胆に、平成十二年度の県民所得統計から出しまして、また、県外からの収入のどのぐらいになるのかということを申しますと、観光リゾート産業の収入の比重は約一七%と非常に高くなっております。実は、県外からの収入の中には財政収入とか防衛関係の収入も入っているようでございますから、そういったことを考えると、実際上の民間活動としては非常に大きいものがあるということが言えます。

それから、県内生産額に対する生産波及効果でございますけれども、これは、平成十二年の旅行観光消費額から沖縄県が推計しておるものでございますが、約一四%の生産波及効果があるというふうに言われております。

また、県内就業者数の約一五%の雇用波及効果、八万一千人と言っておりますが、それだけの効果があるという計算値がございます。

○金子(善)委員 今大臣の方からお話がありましたように、この程度で甘んじてはならない、恐らくこれからも沖縄の観光事業の振興というものは日本の国にとっても大切な分野ではないかというふうに思います。

そこで、昨年より航空燃料税が引き下げられておりまして、これをまた延長していこうというようなことでございますけれども、聞くところによりますと、どうも航空運賃は下がっていないのではないかというようなことも言われているわけでございます。航空運賃の自由化が進んでいる中で、政府として余り強いことは言えないという点はあろうかと思いますが、せっかく航空燃料税を引き下げている、その効果が実際に航空運賃の中に反映されていないということであれば意味がないわけでございまして、その点、どう対応していかれるのか。

また、航空燃料税が下げられているということを恐らく一般の国民はほとんど知らない、利用者は知らないというような状況になっているのではないかと思います。政府としても何らかのPRが必要なのではないかというふうに思いますが、大臣の所見をお聞かせ願いたいと思います。

○細田国務大臣 昨年四月から実施されました羽田―沖縄離島三路線にかかわります航空機燃料税の軽減分につきましては、委員御指摘のように、航空運賃に反映させなければならないではないかということで、国土交通省を通じまして航空会社に対して協力要請を行ったわけでございまして、航空会社においては自主的にこの措置による費用軽減分を運賃に適切に反映する措置をしていただきまして、平成十四年四月一日から、路線によっては異なりますが、大体千百円から千三百円引き下げていただいたわけでございます。

ただ、別途、羽田―那覇便あるいは関空―那覇便というふうに大量の大手による航空便もございまして、日本じゅう激しい競争が行われるという状況もございますので、すべてがそれらに比べてそれだけ有利になっているかどうかという点はございますが、中小の企業にとって非常にありがたい引き下げであるということで、現実に、先ほど申しましたような引き下げを実現したところでございます。

○金子(善)委員 より利用者に対するPRについても心がけていただきたいと要望をいたしておきます。

次に、イラク関連につきまして、外務省の方にお伺いしたいと思います。

報道等によりますと、ブッシュ大統領の最後通告というのは二つの点があったわけであります。一つは武装の解除、それとフセイン大統領の四十八時間以内の亡命と申しますか、そういうようなことで、報道等によりますと、まだ時間がある、この中で戦争回避のためのいろいろな努力がなされているというようなことも報道されているわけでございますが、日本政府として何らかのかかわり合いをそうした動きの中で持っておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。

○新藤大臣政務官 同郷の金子議員の質問にお答えをさせていただきます。

御案内のように、お話しのようでございまして、最後通告がなされたということでございます。そして、この重大な決断はまことに苦渋に満ちたものである、こういうふうに総理は理解をし、しかしこの決断を支持する、こういう状態になっているわけでございます。

そして、この平和解決の道は、きのうの総理のインタビューの中でも明確に申し上げておりますが、極めて限られておりますけれども、残されている。そしてそれは、イラク政府、フセイン大統領の決断いかんにかかっているということでございまして、もうこの一点に絞られるわけですよ。とにかく、国際社会がかたずをのんで見守る中で、フセインとイラク政府が決断しなくてはいけないことが最後の残された手段である、こういうことでございます。

そして一方で、私どもとしては、とにかく必要な対応を直ちに求めることが重要だということで、きのう外務大臣から直接、在京のイラク大使館の臨時代理大使、シャーキル臨時大使を呼びまして、このことを強く申し入れを行ったというところでございます。

○金子(善)委員 その点については了解いたしました。

そこで、今、日本のこれまでの外交が、国連中心主義、これが基本である、そうした中で日米同盟が中心になっていくというようなことで、ブッシュ大統領の最後通告から、いろいろな報道でいろいろなことが言われているわけでございますが、やはり私は、必ずしもこの一件だけで国連中心主義が挫折をしたというようなことではないというふうにも考えているわけでございます。ただ、国連のあり方というものについては、日本政府としてもこれからよく考えていかなければならないのではないかというふうにも思います。

そうした中で、この時点で直ちに外交姿勢の基本中の基本についてお伺いするのもあれでございますが、今の状況を踏まえて、感想を聞かせていただければと思います。

○新藤大臣政務官 これは、まさに我が国がとっておりましたのは、国際協調の中で平和的に問題を解決するんだ、そしてそれは、イラクの大量破壊兵器の廃棄と、そして国際社会に対する脅威をいかに削除するか、このことにかかってきたわけでございます。そういう意味で、最後の安保理決議案の採決が見送られたということはまことに残念だ、この一言に尽きます。

しかし一方で、十二年にわたるイラクの大量破壊兵器の存在が露呈をして、これを、査察を行って平和裏に解決しようと。これを受けて、しかも、最後の最後までこれだけの努力が続けられたのは、ひとえに国連の活動の中で行われてきたことであって、いろいろな国が、査察を延長しろと言う国もありましたし、いや、もう待てないということもありましたが、しかしそれは、国連の中でもって議論がなされてきたことだ。

ですから、最後の最後で今回採決ができなかったことは非常に残念だと思いますが、一方で、ブッシュ大統領もやはり、アメリカは平和的解決を求めて国連と協力をしてきた。しかし、一部安保理常任理事国が拒否権行使を公にして、安保理はその責任を果たしていない。こういう状況の中で、あえて採決をせずに、その前の、新決議ではなくて、九〇年から始まるイラクの武装解除に係る六七八、六八七、そして昨年十一月の一四四一の決議にのっとってやる。これは国連の協調行動なんです。これを選択したというところに最後の国連の意義というものが残っているし、これは我々は評価しなくてはいけない。我が国は、国連の中にアメリカと各国を引き込んで、そして何とか外交的な努力によって解決したいということをやってきた。これは国連協調のあかしであるというふうに思っております。

一方で、この中で、やはり安保理の問題というのも露呈されました。これは、一九九〇年から我が国は安保理改革をしようじゃないかということで強く訴えてきたところでございまして、やはりこういうことも踏まえて、今後さらに強力に、いろいろな問題解決のための安保理改革に我が国も発言をしていかなくてはいけない、こういうことだと思っております。

○金子(善)委員 警備につきまして警察の方にも質問通告させていただいていたのですけれども、申しわけございません、時間が終了いたしましたので、これで終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○平林委員長 次回は、明二十日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

午後二時四十分散会

在外交官の名称並びに外務公務員の給与に関する法律の一部改正する法律案(外務政務官答弁) 衆議院外務委員会-3号 2003年03月19日

在外交官の名称並びに外務公務員の給与に関する法律の一部改正する法律案(外務政務官答弁)156-衆-外務委員会-3号 2003年03月19日

○池田委員長 これより質疑に入ります。

質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

この際、議員松浪健四郎君より委員外の発言を求められておりますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○池田委員長 御異議はないと認めます。よって、そのように決定いたしました。

松浪健四郎君。

○松浪(健四郎)議員 保守新党の松浪健四郎でございます。

冒頭、委員長に心から御礼を申し上げたいと思います。委員外議員発言をお認めいただいたことに御礼を申し上げます。

それでは、在外公館名称位置給与法改正案について質問させていただきたいと思います。

保守新党としては、我が国が国際的にどれだけ貢献しなければならないかということは、国際的にいろいろな情報を収集していかなければならない、そしてまた、民間外交を初めとして、人的交流をも、また文化的交流をも盛んにしていかなければならない、こういうふうに考えておるわけであります。

いつも外務省は、予算の関係で、予算の関係でとお答えになられるんですけれども、領事館やあるいは総領事館、これらを新しくつくるということになりますと、一カ所をつぶして、そして新設する、つまり、スクラップ・アンド・ビルド方式でやられているわけなんですね。せっかくなじみができた、だけれども、だんだんだんだんその存在意義が薄らいできた、こちらの方があるんだというようなことで移られるわけなんですね。しかし、私は、そこを全くなくしてしまうんではなくて、事務所であるとかあるいは出張所であるとか、何らかの形で残して、そしてより多くの交流と情報収集、これらに努めていくべきだ、こういうふうに考えております。

今までのやり方、今回もそうなんですけれども、私の考え方に対して外務省はどのようにお考えであるか、お尋ねしたいと思います。

○新藤大臣政務官 松浪議員は私の前任政務官でございますから、まず敬意を表したいというふうに思います。そして、御心配いただきましたことをまず御礼申し上げたいと存じます。

この在外公館の新設・統廃合におきましては、これは、昨年八月に発表いたしました行動計画において、今後三年間で、設置時の状況の変化を受け、七公館を目途に廃止する、また、新たな外交上の必要が生じている箇所については新設を検討する、御案内のとおりでございます。

一方で、平成六年に、内閣委員会におきまして名称位置給与法改正がございました。そのときの附帯決議において「スクラップ・アンド・ビルドを機械的に適用することなく検討すること。」このように御指摘をいただいているわけでございます。

ですから、外務省としても、これは適宜、行政需要の変化に応じて、適切な役割を果たし得るようにやりたいと思いますし、今御質問いただきました、今回でいいますと二つ廃止して一つを新設するんですが、一方では、ラス・パルマス総領事館は現地の駐在員事務所として機能は残させていただきたいというような工夫はいろいろさせていただいているところでございますから、御理解を賜りたいと思います。

○松浪(健四郎)議員 次にお尋ねしたいのは、今回の名称位置給与法の改正によりまして、同法上の外国の国名、地名の表記が大幅に変更をされることになりますけれども、他の国内法令及び国際約束の和文に使用される外国の国名、地名はたくさんあるんですけれども、これはどのような扱いを外務省はされるのか、お尋ねしたいと思います。

○新藤大臣政務官 国名、地名表記は、それこそ五十年ぶりに思い切って全面改定をしよう、こういうことでございまして、そのキーワードは、わかりやすくするということです。そして、インターネット時代で、例えばジョルダンなんて、ジョルダンと引きますとインターネットでヒットいたしませんので、ですから、こういうことを、辞書ですとか教科書表記だとか、一般的に使われているものに整えようという精神でございます。

そういった意味で、お尋ねの問題は、まず、他の国内法令、これにつきましても、改正が決まっているものについては即時やっていただく。それから、今後改正の機会があればそのときに手当てしていただきたいということをお願いしております。

まず、既存の法律です。これは、私が考えているところでは、今七本ございます。それから、政令につきましては大体二十八本が今のところわかっているんですが、今年度内の改正の機会があるものは盛り込んでいただくように調整済みでございます。それから、今後、整備政令というものをつくりまして、一括して作業をさせていただこう、こういうものもございます。

それから、あとは、既存の国際約束というものがございます。これも国際約束を改定するときに順次直してまいりますが、ただ、これは、相手国においてもその地名を使っている場合がありますので、相手国との協議が成り立たなければいけないので、法律、政令に比べるともう少し段取りが必要になってくる。

いずれにしても、しかし、適宜、順次、今回のこの名称位置給与法に定めた国名、地名に統一をしていただきたい、こういうことをやっていくことでございます。

○松浪(健四郎)議員 外務省には、混乱を来さないようによろしくお願いしておきたい、こういうふうに思います。

そこで次に、昨日、ブッシュ大統領の演説をお聞きしたわけでありますけれども、その中で、大統領はこうおっしゃっております。我が国と他の国が収集した情報によると、イラクは間違いなく最も殺人的な兵器の幾つかを引き続き保有し、隠ぺいし続けている。

私は、二月の末に、海部元総理の同行者としてアーミテージ国務副長官とお話をさせていただきました。副長官はこのことについて、我々は詳しい資料、データを持っておるけれども、これは公表できない、その理由はニュースソースが明確になるからだと。加えて、アルカイダとイラク政府との関係についても、詳細を述べることはできるけれども、これもニュースソースの問題があって具体的に公表できないというお話を聞きました。

このことは公表すべきではない、私はこういうふうに思っておったわけでありますけれども、今回のアメリカの決断の背景には、やはりこういった大量破壊兵器、とりわけ生物兵器と化学兵器の恐怖、これが大きいんだなという印象を受けておりますと同時に、私たちとアメリカ国民との危機意識が水と油以上に開いておるという認識を私は持っております。思い起こせば、あの九・一一は、アメリカ国民からすれば夢以上の出来事であったということを我々はどこまで理解しているだろうか、そのことを、アメリカに少し滞在させていただいただけでもわかるわけであります。

そこで、質問をさせていただきますけれども、イラクが今まで説明していない大量破壊兵器関連の疑惑というのはたくさんありますけれども、私はVXガスに限ってちょっとお尋ねしたいんです。

VXガスというのはサリンに比べて約三百倍強力な化学兵器だ、こういうふうに言われておりますけれども、イラクはVXガスをおおむね二・四トン保有している、あるいはそれ以上持っておる疑惑がある、こういうふうに言われております。

そして致死量は、二億人を殺傷することができる量になる、こういうふうに言われておるわけでありまして、この話を聞いただけで、イラクは大変恐ろしい大量破壊兵器を持っておるんだ、こういうふうに思うわけでありますけれども、このことについて外務省はどのような認識を持っているのか、お尋ねしたいと思います。

○茂木副大臣 御指摘のVXガスでありますけれども、今のUNMOVICの前身のUNSCOMによりまして、御指摘のとおり、二・四トン保有していた、この疑惑が晴れていないというのは事実であります。

二億人という話があったわけでありますが、VXガスの場合、いわゆる皮膚吸収の半数致死量、二人に一人が亡くなる危険性がある、この半数致死量が六ミリグラムでありまして、それは、単純に計算上並べていきますと、四億人に被害を及ぼし、そして二億人を死に至らしめる危険性がある、こういうことであります。

このVXガスもそうでありますし、ボツリヌス菌であったり炭疽菌であったり、炭疽菌一万リットル、ボツリヌス毒素が二万リットル等々につきまして、まだイラクが、廃棄したなり、持っているんだったらそれを差し出す、こういうことは行われていないというのは厳然たる事実だと思っております。

○松浪(健四郎)議員 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。

○池田委員長 次に、木下厚君。

○木下委員 民主党の木下厚でございます。

今議題になっております在勤手当の一部改正案、これについて質問をさせていただきます。

さて、先ほど来、イラク問題について激しい議論がございました。日本がアメリカのイラク攻撃に対して支持をする、この背景には、恐らく外務省の甘い見通しがあったんだろう。いわば、フランスあるいはドイツあるいはロシア、中国を含めて、現地大使館がどういう情報を集めていたか、本当にきちんとした情報を集めていたかどうか、これに対して、国民の間からも外務省は何をやっているんだという批判が出ているのは御承知のとおりだと思います。

さらにもう一つ、外務省をめぐりましては、一昨年来、相次ぐ不祥事、続いておりました。それに対する国民からの厳しい批判、とりわけ、我が国の国内経済が引き続いて低迷を続けている、そうした中で、在外職員のみが国民の税金により従来と変わらない手厚い手当を受けている、そのことについて国民の理解を得るのは非常に難しい。こうした国民に誠実にこたえていくことが、外交機密費等を初め一連の外務省疑惑、不祥事、これに対する、外務省に対する国民の信頼回復の第一歩ではないか、そんな気がします。

そこで、お伺いします。

いかなる理由により、現在受けているいわば国内における本給、これ以外にいわゆる在勤手当というものが支給されているのか、その根拠をまずお示しいただきたい。

○新藤大臣政務官 俸給は、国家公務員としての勤務に対する報酬であることは御存じのとおりです。これに加えて在勤基本手当、こういうことがあるわけでございますが、これは、在外職員が在外公館に勤務する際に、国内で勤務する場合よりも追加的にさまざまな経費が必要となる、ですから、この勤務のための経費を充当するために支給されるということです。

これはまず、海外での勤務、生活を始めるに当たり必要となる費用、これは車ですとか家具だとか、そういったものをやはり向こうで調えなきゃなりませんので、こういったもの、耐久消費財ですね。それから、外交活動に要する経費ということで、これは卑近なところからいえば洋服等のことも必要になると思いますが、やはり何といいましてもパーティー、外交活動ですね、パーティーに参加をしたり、それから自宅に人を招いてのそういったようなもの、こういったものを見てあげなきゃいけない。あと通信費ですとか、こういったものも見るんだということでございます。それから、その他海外生活に伴う経費、こういったものが追加的経費に該当しておりまして、これは例えば、海外に行って入る保険ですとか、それからやはり警備の契約をしなきゃいかぬとか、こういうようなことになっているということです。

そして、この基本手当の額を設定するときには、任地ごとに物価それから為替相場の変動、そういったことを一つ一つ把握しております。またさらに、その在外職員が必要とする物資・サービス、この調達先が、この調達を任地でやるのか、それとも第三国もしくは日本から持っていくものなのか、こういうものも全部きちんと勘案をして、それからさらに、勤務、生活環境が厳しい任地についてはそれに対する緩和のための追加的経費だとか、こういったものをいろいろ考えながら厳正に算出をしているというところでございまして、これは俸給の額とは別個に算出された、きちんとした算定のもとで決められたものであると御理解をいただきたいと思います。

○木下委員 しかし、例えば、大使などの本給とそれから手当を合わせると、やはり多い人では二千四百万円を超えるというような額が出されているわけですね。そうした額が果たして本当に妥当なものかどうか、これはもう一度やはり再考する必要があるだろうと思います。

とりわけ今回の名称位置給与法第五条には、「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、」と規定しています。この規定を読むたびに、いわば、その額は、在外職員が「その体面を維持し、」この文面、文言、これが非常に理解に苦しみます。

我が国がまだ戦後の復興期にあった時代ならいざ知らず、今や世界第二位の経済大国である現在、規定上とはいえ、余りにも時代錯誤的な表現である。手当や支給方法等の実質的な見直しも必要に応じて実施するべきであるが、時代の変化に伴い在勤手当の性格も変化しており、適宜適切にその定義の見直しも行っていくべきであると考えます。

第五条に規定されている「その額は、在外職員がその体面を維持し、」の部分に関する外務大臣の見解とあわせ、在勤手当の定義の見直しの必要性について外務大臣の御見解を伺いたいと思います。外務大臣、お願いします。

○川口国務大臣 外交官というのはさまざまな場面でさまざまな仕事をするわけですけれども、「体面を維持し、」という言葉は、何も非常に派手にやるとかぜいたくにやるとか、そういうことではないと思うんですね。外交官としての行動にふさわしい、そういう意味であると私は考えております。

それから、現に私自身、個人の経験に照らしても、それから今の仕事で各国を訪問して、そこで見る外交活動の実態に照らしても、今私が申し上げた意味以上にこの体面を保つということがなされている、「維持し、」という言葉が使われているというふうには全く思っておりません。

○木下委員 私も、かつてジャーナリストとして世界各国を回りました。大使館にも行きましたけれども、多くはむしろ、いろいろな形でのパーティー、これが中心になっているわけですね。そして、先ほど言いましたように、国益を考えた情報収集、そういったものに対して、むしろ体面を言うんだったら、そうしたきちんとした情報をきちんと上げる、これこそ名誉ある体面である。形ばかりの体面のために国民の皆さんの税金を使うことはいかがなものか。

私は、ここの文言を含めて、やはりきちんと現代風に、時代に合わせて見直すべきであると思いますが、もう一度。

○新藤大臣政務官 それは私たちも同じ趣旨だと思っております。

そして、今回、昭和二十七年にこの在外職員給与制度ができましたが、抜本的にやったという意味では、これは私どもはかなり、八種目のうち六種目を見直したわけでございまして、これは非常に、今回はそういった先生の今の趣旨も踏まえた意味での数となっていると思っております。

一方で、実態として、一等書記官クラスとしてワシントン勤務の外務省の人間が年収で千二百四十万、しかし、同じ日本人の総合商社の人間が、駐在している方で千六百四十万、バンコクでも、外務省で一千百万の収入になるのでございますが、総合商社の場合は千三百六十万、こういうことになっているんです。

それから、ではよその国の外交官との比較にいたしましても、月収ベースですが、例えばワシントンで、外務省で九十万収入になっておりますが、アメリカ、ドイツ、フランス、国連、大体九十万ぐらいから百四十万まで、バンコクにおいても、日本が八十万に対して、米独仏でそれよりもいずれも高い、上限百三十万までというようなことで、結果としては、日本の方が今非常にここは切り詰めて、しかも今回は全面的に見直しを行って、減額できるところは減額したということになっているということでございます。

○木下委員 一応の目安として、ワシントン在職の在外職員、これをベースにしているということですが、ただ、私もいわゆる途上国を随分回りました。物価その他、衣食含めて、それはワシントンに比べたら、恐らく二十分の一あるいはそれ以上、物価その他が安いわけですね。なぜワシントンを基準にして、全部途上国まで基準にしなきゃいけないのか、その理由を説明してください。

○新藤大臣政務官 これは、なぜワシントンなのかというのは、では別の都市だったらば、なぜパリなのか、なぜロンドンなのか、なぜナイロビなのかと、いずれも同じ状態になるわけでございます。

ですから、便宜上として、まず我が国在外公館中の最も規模の大きな米国大使館に勤務する一等書記官が必要とする経費、これをまず一定の基準点にしてあるんです。この基準に関して、それに対する、今度はそれぞれのほかの国の、各地における物価だとか為替相場、それから生活水準、こういったものを勘案してやっている。

それから一方で、物価は低いけれども非常に勤務条件が厳しい、こういうようなものについては、通常の経費の算定に加えて、気候ですとか医療事情、治安、生活インフラ、物資入手などの厳しさ、こういったことを勘案して加算を行っているということでございまして、ワシントンで、高いところでもって合わせているということではない、こういうことでございます。

○木下委員 時間がありませんので先へ進ませていただきますが、一つは外務省改革について質問させていただきます。

川口外務大臣は、就任直後の平成十四年二月十二日、開かれた外務省の十の改革と題された新方針、さらに八月二十一日には外務省改革「行動計画」を発表され、その中で、大使の任用について幾つか、適材適所の原則のもと最適の人材を大使に任用とか、大使の任期を三年目途にとか発表されていますが、しかし、本当に適材適所の大使の任用が行われているかどうか。

例えば、大使の任期についても、私の聞いたところによると、五カ月あるいは一年で交代された大使もおられる。せっかくその地になじもうと思っている、少なくともよその国においては五年、あるいは他省庁から出向されている人たちについては三年、しかし外務省の人たちだけ半年であったりあるいは二年であったり。少なくとも最低三年以上は厳格に守って、現地の人と実情を、あるいは言語も含めて十分把握できるような、そういう体制をぜひつくってもらいたいと思うのですが、大臣、その辺はどうお考えでございますか。きちんとやられていますか。

○川口国務大臣 大使の任用について、行動計画や、その他いろいろな方から御意見をいただいたものを踏まえた改革を行っております。

そして、三年ということは、私はできるだけそういうことでやりたいと思っていますけれども、このところ若干問題があったのは、幾つかの過去においてあった事件との関係で、人の異動がほかのときよりも、要するに通常状態でない状況で人の異動をする必要があった、これはここ一、二年ぐらい前の外務省を見ていただければ御理解いただけると思います。本省だけでそういうことがあってそれが周りに及ばないということがなかったものですから、その関係ではいつもよりも違った状況が生じざるを得なかったということはあると思います。

ただ、そういうことは今後はないということで考えておりますので、できるだけ行動計画に定める形で大使の任用については進めていきたいと思っています。

○木下委員 時間でございますので、最後に簡単に質問させていただきます。

先月二十七日、外務省職員の服務規程や服務倫理や国会を担当する官房長の職にあった小町現内閣府国際平和協力本部事務局長が二〇〇一年三月まで出向していたJICAのタクシー券を、出向から外務省に戻った後、私的に使用していたことが判明をいたしました。これについてどういう処分をされたのか、あるいは、これについてどう大臣は思っておられるのか、さらに、意識改革を盛んに大臣は言っておられますが、依然として外務省職員の意識改革は進んでいないのではないか、こういう疑問がありますが、これについて最後に大臣の答弁を求めます。

○川口国務大臣 これは私は非常に問題であると思っておりまして、事実をきちんと確認の上、厳正な処分をしたいと思っています。

これは、事実の確認というのは実は簡単ではございませんで、その点については、必要でしたら官房長から補足をさせますけれども、倫理規程との関係で、相当に細かい、外務省の中だけでは形が、整理がつかない問題があるということでございまして、今その手続を進めている、そういうことでございます。

○木下委員 では、明らかになれば処分をするということですね。

○川口国務大臣 事実に照らして厳正な処分をしたいと思っています。

○木下委員 ありがとうございました。

2003.03.13 カリフォルニア州日系3世若手リーダーとの夕食懇談会

外務省と国際交流基金がカリフォルニア日系米国人コミュニティ・リーダーシップ委員会と協力して、米国の法曹界、政界、公共部門、教育等の分野で活躍する

日系3世、4世、5世の若手リーダー10名を3月8日から14日まで日本に招待した。日系米国人コミュニティは、日本文化や日本の政治・経済等に精通して

いる1世、2世から、米国社会によりしっかりと根を下ろして活躍する3世以降に中心が移りつつある。しかしながら、3世以降の世代は、他人種との婚姻率も

高く、日本について馴染みがない人も多い。こうした新しい世代の日系米国人が日本及び日本人とのつながりを深め、自ら進んで日米関係の「架け橋」となって

欲しいとの期待がこの事業には込められている。新藤政務官は、京都と東京で様々なプログラムをこなした一行の日本滞在最後の夜に夕食懇談会を催した。

新

新

藤政務官は、歓迎の挨拶において、米側のとりまとめ役として自費で一行に同行しているアイリーン・ヒラノ全米日系人博物館館長に謝意を述べた上で、プログ

ラムの趣旨を説明し、「ここからテーブルを見ると、日系米国人の方と来賓の日本人の方の区別が全くつきません」と言って会場を笑わせた。更に、苦しい思い

をされた1世、2世のことに思いを馳せつつ、「日本は島国で国際化が難しいと言われている中で、日系人の皆様は日本人も国際的に活躍できるということをま

さに身をもって証明されている。これから益々進展するグローバル化の中で、日本が進むべき道を示された先達である。」と述べ、大拍手を受けた。

懇談は2時間の予定を30分もオーバーして行われた。多くの参加者が、祖父母や両親から「米国人として生きよ」と言われて育ってきたため、日本に特別の感

情は持ってこなかったが、このプログラムで日本の地に降り立ち、周りの風景や人々を目にした時には何とも言えない気持ちがこみ上げてきた、今後は米国にお

いて日本の側からの視点を持って、日米間の「架け橋」になりたいとの発言をし、新藤政務官に心から感謝をしていた。

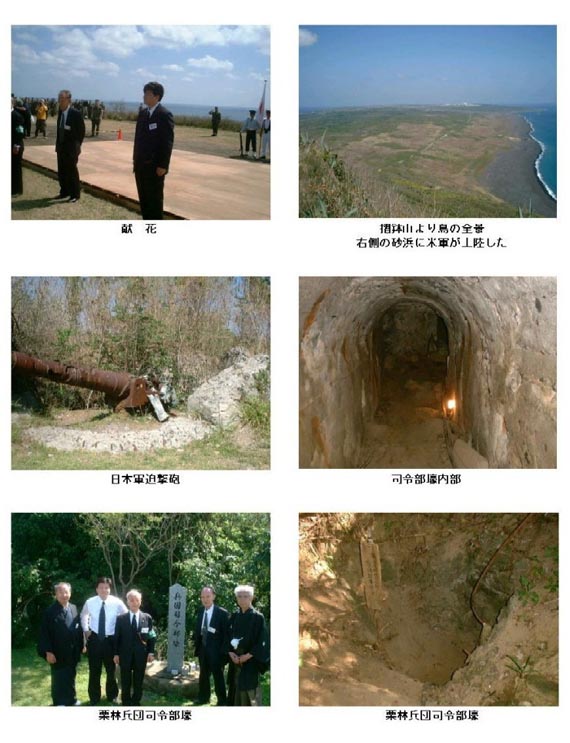

2003.03.12 硫黄島・日米合同慰霊式にて追悼のことばを

|

硫黄島最後の日本軍最高司令官として昭和20年3月に玉砕した栗林忠道陸軍大将を祖父にもつ新藤代議士。遺骨収集に努める硫黄島協会(会長:遠藤喜義氏、顧問:新藤義孝)の皆さんととともに、日米合同慰霊式へ参加した。 |

|

|

|

2003.03.07 中東和平の鍵を握るレバノンから若手リーダー一行と有力新聞紙記者が新藤政務官を訪問

イスラエル及びシリアと国境を接し、地中海に面したレバノンは、中東和平の鍵を握る国の一つ。新藤政務官は外務大臣政務官就任以来、レバノンとの関係が深

く、初めて政務官室に来訪した外国要人はレバノン・日本友好議員連盟会長のジャーベル氏夫妻である。また、昨年11月には小泉総理大臣の命を受け、シラク

仏大統領が主催したレバノン財政支援国際会議(パリⅡ)に急遽出席、ハリーリ首相とも面識がある。

3月4日(火)レバノン若手リーダー一行

2001

2001

年以降、レバノンの若手リーダー10名(平均31歳)を日本に招聘して相互理解を深めるための事業が行われており、今回は第3回として官民双方から多彩な

顔ぶれの9名(うち女性3名)が招かれた。新藤政務官は一行の訪日を歓迎し、日本が第二次世界大戦後の荒廃から、民主主義と戦争放棄を基本にして、教育に

力を入れ、一所懸命に働いて復興を成し遂げたことを説明し、レバノンの復興に同様に取り組んで欲しいと発言。

一行からは、日本文化、環境対策、企業の進出についての興味が示された他、日本からの支援への期待が表明され、質疑応答も和やかな雰囲気の中で行われた。

3月7日(金)レバノン「アン・ナハール」紙

ルラ・バイドゥーン記者

レ

レ

バノンの有力紙「アン・ナハール」紙のバイドゥーン記者が新藤政務官にインタビューを行った。質問は、①パレスチナ紛争における日本の立場、②エルサレム

問題、難民問題、③南レバノンにおける紛争、④中東和平、⑤イラク情勢と日本政府の立場であり、新藤政務官は中東和平関連については、当事者間の交渉を基

本とし国際社会が支援することが望ましい、レバノン自身が体現する「共存」の理念が問題解決に重要とのメッセージを伝えると共に、日本の外交努力とパレス

チナ支援について説明した。

イラク情勢に関しては、米国は武力行使を前提としているのではなく、まず武力による圧力の下で平和的に解決できるよう努力しており、武力による圧力が査察

に効果をもたらしているという点では米国と他の国は一致していると説明。更に、戦争が起これば国民生活や経済に大きな影響があり、復興にも莫大な時間・費

用・エネルギーが必要となるので、唯一の被爆国である我が国をはじめ国際社会は武力行使を回避するために最後まで努力を続けていると述べた。また、日本の

外交努力の一つの例として、英国と共に米国に国際協調を求め、その結果が昨年11月の安保理決議1441であったことを紹介した。

今年2月に街びらきした、川口市上青木にあるSKIPシティ(Saitama Kawaguchi Intelligent Park)。その中の施設のひとつ「川口市立科学館サイエンスワールド」が5月3日にオープンされることに先立ち、4月29日に記念式典が開催され、新藤外務大臣政務官が出席、土屋埼玉県知事や岡村川口市長らとともに祝辞を述べた。

今年2月に街びらきした、川口市上青木にあるSKIPシティ(Saitama Kawaguchi Intelligent Park)。その中の施設のひとつ「川口市立科学館サイエンスワールド」が5月3日にオープンされることに先立ち、4月29日に記念式典が開催され、新藤外務大臣政務官が出席、土屋埼玉県知事や岡村川口市長らとともに祝辞を述べた。